自民党派閥の裏金問題で再注目 渡辺恒雄『自民党と派閥』今読む“意義”と外れた“予言”

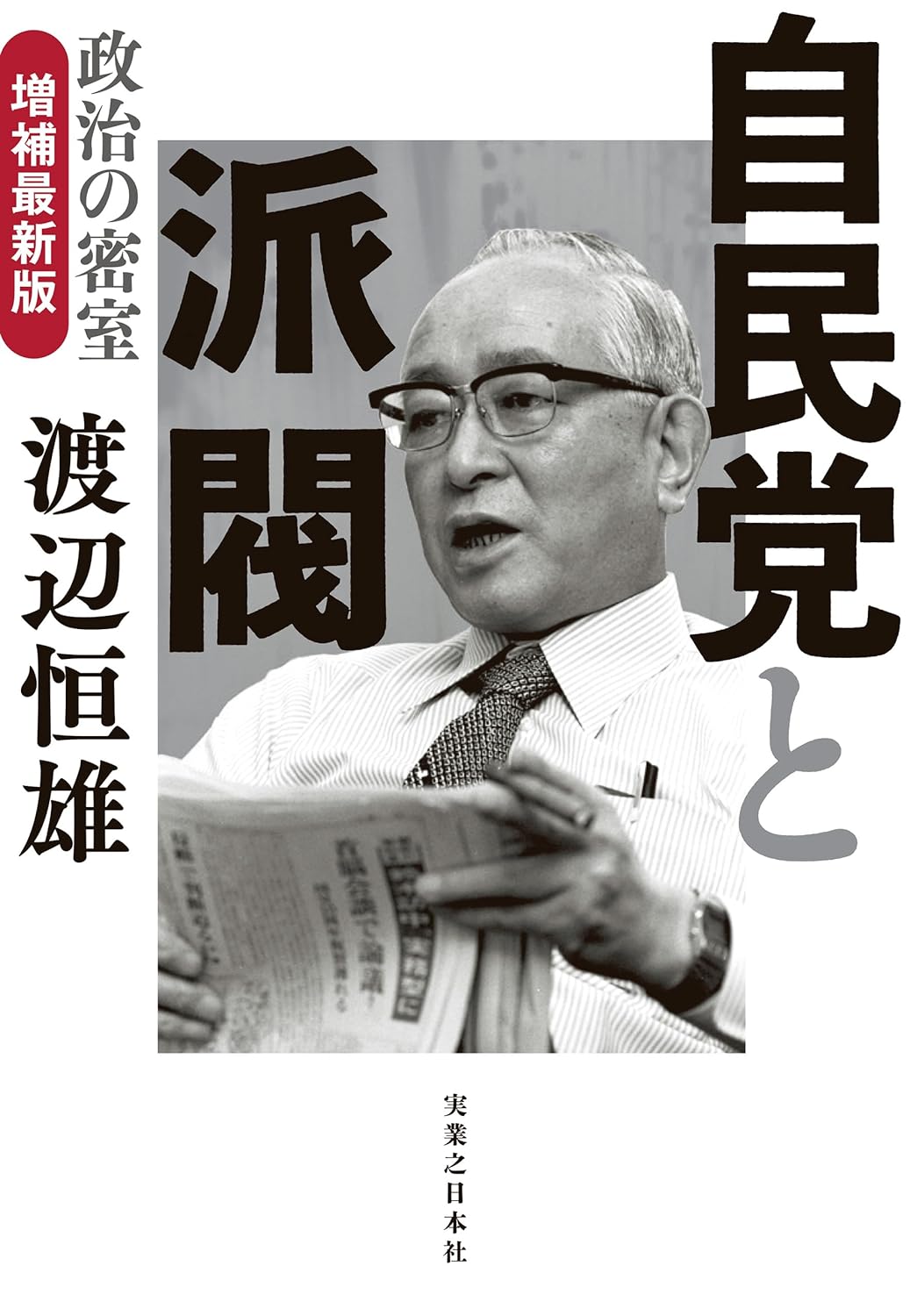

自民党派閥の政治資金パーティーを巡る裏金問題を受けて、自民党が派閥を解消し、政策集団にするという改革案を示す中、注目を集めている書籍がある。読売新聞グループ本社代表取締役主筆である渡辺恒雄による『自民党と派閥 政治の密室 増補最新版』(4月26日刊/実業之日本社)だ。同書は、1967年4月に刊行された『派閥と多党化時代―政治の密室 増補新版』を緊急復刊したもので、当時、政治記者として幅広く政界を取材していた渡辺恒雄が、自民党派閥を中心とした政界の闘争を生々しく描いた一冊だ。派閥主導の密室政治を批判的に捉えた筆致が目を引くが、一方で派閥の成り立ちやその役割も知ることができる内容となっている。

改めて本書を読む今日的な意義はどこにあるのか。日本政治思想史を専門とする法政大学法学部教授の河野有理氏に『自民党と派閥 政治の密室 増補最新版』の読みどころを聞いた。

「渡辺恒雄は、大野伴睦の番記者として政界の内幕を見た人物で、1958年に弘文堂から刊行された処女作『派閥―保守党の解剖』では、自民党の内部の党人派と官僚派の軋轢に注目し、大野伴睦ら党人派を擁護する立場でした。官僚派が財閥や大蔵省に顔を利かせて多額の資金を集めるのに対して、党人派はさまざまな民間企業から広く薄く資金を引っ張ってくるので、その方がむしろ民主的であるというのが渡辺恒雄の考え方だったのです。

今回、復刊された『派閥と多党化時代』は、前著から約10年後の1967年に刊行されたもので、佐藤栄作元総理の長期政権の真っ只中でした。自民党派閥政治というと真っ先に思い浮かぶ「三角大福中」の五大派閥による党内抗争は、1972年に総理になる田中角栄が自身の派閥を作ってから顕在化する構図なので、本書にはいわばその前段が描かれているといえます。

自民党の派閥政治を描いた名著としては、佐藤誠三郎氏と松崎哲久氏が1986年に著した『自民党政権』(中央公論新社)が知られていますが、これが自民党派閥政治の完成形を描いたものとすれば、『派閥と多党化時代』は完成途上のダイナミズムを捉えている点が、大きな読みどころとなっています」

一方、渡辺恒雄はその後、自民党員ら保守系議員に多大な影響力を持つようになるため、本書を読む際にはその点に留意したいと河野氏は続ける。

「渡辺恒雄はある時期から自身も政治的プレイヤーであったことは、意識しながら読んだ方が良いでしょう。基本的な事実関係については問題がないと思いますが、復刊版ということで新たに加えられている解説が、渡辺恒雄の予言がいかに的中したかという論調となっているのにはやや違和感を覚えました。

というのも、実際のところ本書は、保守の分裂ないし多党化に伴い自民党一党優位の政治はもう終わるという予言の書なのですね。確かに1967年の衆院選挙で公明党の登場や民社党の躍進はあるものの、結局のところ、この予言は外れます。1993年まで自民党の一党優位体制が持続していますし、先ほども言ったように後知恵で言えばむしろそこからが「55年体制」の本番だったともいえるわけです。

しかし、この「予言」の「外れ方」が実に興味深いのが本書の醍醐味と言えます。『派閥―保守党の解剖』では大野によりながら派閥を擁護していた渡辺は、『派閥と多党化時代』では派閥に対してとても冷ややかです。保守多党化の趨勢のなかで、派閥間の密室のリーダーシップはもうもたず、大衆に訴求するポピュリスティックなリーダーシップのあり方が求められていると説きます。完全に誤算していたのは田中角栄の能力です。派閥政治の完成者でありながら、大衆への訴求力もあった。田中角栄が渡辺が予想したよりはるかに手強い相手だったことが、この本の予言的価値を失わせたとも言えます」

本書の予言は外れているものの、渡辺恒雄がその後、影響力を高めていった経緯も注目したいポイントだという。