瀧内公美 × 中村文則が語る、実験的な自主映画『奇麗な、悪』の挑戦 「こういう映画がないと、文化が痩せていく」

瀧内「自分の人生と向きあって生きてきた人だなと感じました」

――出演を依頼された時、この映画企画にどんな印象を持ちましたか。

瀧内:女性が1人でこれだけ喋り続けるのは、演劇でしか見たことがなかったので、映画でやるのは想像できませんでした。最初は、主人公が体験してきたであろう事柄を回想シーンとして盛り込んである状態で脚本があがっていて、主人公が過去の体験を観客の皆さまと共有しながら独白するという、お客様に対してもう少し情報が多い、優しいものになっていました。でも、劇場という空間のなかでここまで独白を続けるのなら、私はそれ以外の説明は一切なくした方がいいと感じました。お話の内容や話し続けること自体が面白いと思っています。と奥山さんにお話して、「説明は一切消します」ということだったのでやってみたいと思いました。

――主演するご自身の意見でこういう方向になったんですね。

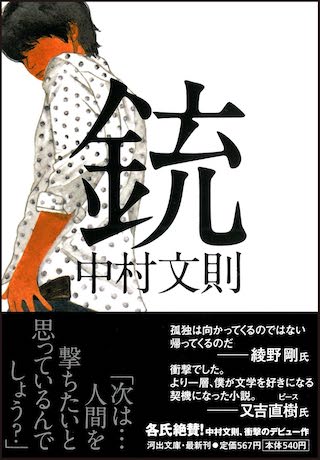

瀧内:中村さんの原作がある以外は、奥山さんと私しかいないので、なんでもいってほしいとおっしゃってくださったんです。それで、過去の回想部分に出てくる男は映し出すんでしょうかと聞いて、「いや、それは映さず、瀧内さんが男がいると仮定してやってほしい」とか、お話しながらいろいろ詰めていきました。

――奥山監督は脚本も担当しましたが、セリフは原作を踏襲した形ですよね。

瀧内:私は脚本の重要性を感じていましたから、脚本家を入れた方がいいのではと話させてもらったんです。劇映画としてお客様に提示するうえで原作のままというのはどうなのか、原作の素晴らしさはわかりますけど小説は小説ですよねとお伝えさせてもらったことはあったのですが、奥山さんは「この言葉を届けたい」と初志貫徹でしたので原作を踏襲した形になりましたね。

――原作者として映画をご覧になっていかがでしたか。中村さんにとっては初期の作品で、発表からかなり時間が経っていますが。

三島由紀夫は小説家だけど劇も書いていて、蜷川幸雄さん演出の『サド侯爵夫人』のゲネプロを観た時、言葉がそれぞれの固まりのようになっていて、すごく入ってくるし、その言葉を浴びているような体験でした。純文学を「観た」という得難い経験はあれが初めてで、今回の映画で2度目を体験しました。奥山さんは恐らく、映画表現にはない言葉を、映画の世界に取り入れたかったんだと思う。映画っぽくない言葉がたくさん出てくるのに、なぜか入ってくる。瀧内さんが僕の原作を昇華して、瀧内さんが作った女性像として提示しているのがよかった。

――中村さんは「映画は、小説よりもどこか「前」を向いている印象がある」とコメントされていましたね。

中村:瀧内さんが演じた役に1本の芯が見えたんです。原作はそうではなく、ちょっとゆらゆらしている。芯が入ったことによって言葉がしっかりしてくるし、ハッピーエンドではないけれど、芯があると必然的に前を向いているように感じられる。

瀧内:小説を読んだ時はわたしも揺らいでいる感じがして、どこか自虐のようで、主人公をまだ消化しきれなかったんです。でも、セリフを体のなかに入れていくと、それが過去になっていく。ただ喋っているだけだと頭のなかで思うだけになりますけど、体に入れて消化されると、何回かリハーサルをするうちにこういう人生もあるかもしれないと思えた瞬間がありました。それが前を向いている感じになったのかもしれないですね。

私が小説を読んだときに、この女性を演じることで一番大切にしたいと思ったことは、この人が本当になにを思っているのか分からないということ、そのわからなさが面白いと感じたので、そういう掴めない感じが出たらいいなという風に演じていました。主人公の面白さは表面的なことではなく、なんか真面目な人なんだと私はとらえていて、とにかくずっと自分の人生について語っているんです。本当に自分の人生と向きあって生きてきた人だなと感じました。

中村「綺麗事ではない、人間の内面の奥が書かれているとは言われます」

――2度目の映画化ですが、この主人公のなにが人をひきつけるのでしょうか。

中村:綺麗事ではない、人間の内面の奥が書かれているとは言われます。色んな役者の人から、僕のあの小説のこの役をやってみたい、みたいに言われることがあったりしますが、その登場人物が変わった内面を抱えていたりするので、興味を持ってもらえるのかもしれないです。映画界にあまりないタイプというか。

『火』は以前、桃井かおりさんが監督・主演で映画になって、僕の原作であると同時に桃井さんの映画になっていた。それがとても不思議で面白くて。今回も、僕の原作であると同時に、監督の奥山さんと瀧内さんの映画になっている。映像って面白いなと。

ウクライナとの戦争の前にロシアへ行った時、現地で活躍している日本人の女性の舞台俳優が、『火』のロシア語訳を朗読してくれたんです。見事な朗読でさらにセンセーショナルな内容だから、終わったあとお客さんが驚いたままで衝撃を受けていて。空気を和ませようとして僕が「なんて話だ」といったらかなりウケました(笑)。今回の映画では、そのセリフを全部体内に入れて、一発撮りのように撮ったものを編集したと聞きましたが。

瀧内:大変でした。

中村:長回しということですよね。

瀧内:結局編集でカットを割っているのでなんだったんだろう(笑)。でも、映画って編集が一番大事で、撮影よりも編集でガラッと作品が変わるので、素材はたくさん撮っておくべきだというのはわかります。

中村:3回か2回やったそうですね。

瀧内:2回です。1.5回みたいな感じで、1度は途中でセリフがぶっ飛んだんですけど、1回やるだけで体力が全部奪われる。エネルギーバンパイアな女性でした(笑)。この女性はずっと喋っていて、ひたすら自分のことだけを語っている。この人が喋らないことはなんだろうと探していたんです。その喋らない部分を体で見せないと、ただ言葉を表面的に喋るだけになっちゃう。そういう意味でもすごく集中していました。

中村:かなりのセリフ量ですよね。演劇の人も長いセリフを入れますけど、あれは相手がセリフをいったら連想で思い出すとか脳の仕組みとしてあると思うんですけど、今回は1人ですから。尋常じゃないです。

瀧内:結論を言いますと、白髪がとっても増えました(笑)。

中村:申し訳ない(笑)。それはもう奥山さんに労災を請求してください。

瀧内:自分がやりたいと決断した作品だからそんな野暮なことは言いたくはないのですが、いざやると大変でなかなか体に入らないんです。たぶん、物語の出来事を受け入れたくないんだと思う。

中村:なるほど。

瀧内:途中で主人公がなんかふざけたことをいってくれないかなと思うけど、原作にないもんですから、「ねえねえ、ほんと疲れない? 本当に私って真面目」とか自分にツッコミながらやっていました(笑)。

中村:『火』を書いた時はまだ30歳くらいだったし、短編なのでああなるんですよね。もう少し長いと、緊張の融和を入れることも可能なんですけども。

俳優さんって役に引っ張られる方がいるじゃないですか。僕はある俳優さんに3回お会いして3回とも人格が違ったことがありました。その時にやってらした役が入っていて大変だなと思ったんですけど、そういうことはないですか。

瀧内:私はないです。ここが勝負どころという時は、グッと入りますけど。

中村:その期間が終われば大丈夫ですか?

瀧内:いや、その日だけ。この日は逃しちゃいけないって時は、前日からドキドキしますし寝れなかったりしますけど、それ以外の時まで全部力が入ってたら、そんな人間いる? って思っちゃうんです。あんまり入りすぎても、むしろ抜け感が面白かったりするじゃないですか。ですから、そのシーンが終わったら、もうあっけらかんとしちゃっています。バランスとメリハリだけは大切にしていますね。