“空っぽの心に火を灯す”小説 万城目学が『八月の御所グラウンド』で直木賞受賞の必然性

もちろん、デビュー作の『鴨川ホルモー』にも“自分探し”を促す展開はあった。二浪して大学に入った主人公が、訳も分からないままオニたちを戦わせる「ホルモー」という奇妙な競技に参加するようになって、恋をしたり挫折をしたりする中で成長していくストーリーになっていた。ただやはり、「ホルモー」という競技の奇抜さが前に出て、ファンタジーとして受け止められ、それが万城目学の真骨頂と思われた節があった。

続く『鹿男あをによし』(幻冬舎文庫)も、奈良を舞台に女子校の教師になった主人公が、鹿から日本を救うという使命を押しつけられ、そのために剣道部を率いて大会で優勝しなければならなくなるといった奇抜な設定の小説だった。個々の登場人物たちが抱える迷いや思いはしっかりと描かれていて、誰かになぞらえて自分を考え直すきかっけをくれたが、ノミネートされた第137回直木賞では、ファンタジー過ぎる部分を指摘されて落選した。

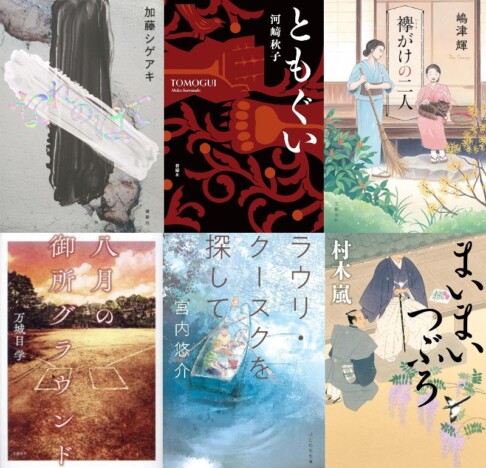

以後、第141回直木賞に『プリンセス・トヨトミ』(文春文庫)、第143回直木賞に『かのこちゃんとマドレーヌ夫人』(角川文庫)、第150回直木賞に『とっぴんぱらりの風太郎』(文春文庫))、第152回直木賞に『悟浄出立』(新潮文庫)がノミネートされるがことごとく落選。『プリンセス・トヨトミ』で歴史に挑んでは勉強が足りないと言われ、『とっぴんぱらりの風太郎』では時代小説に挑んで長すぎると指摘され、『悟浄出立』で中国史を試して他に大家がいると叩かれては、新しいジャンルに挑もうという気も薄れるだろう。

「直木賞作家」のその先で何を見せる?

だからといって、筆を折らず曲げもしないで書き続けてきたから、万城目学はデビューから18年を走り続けることができた。ビルの管理人をしながら作家を目指していた自分自身を重ねたような主人公が、不思議な経験をする『バベル九朔』(角川文庫)でダークな雰囲気に挑戦し、『ヒトコブラクダ層戦争』(幻冬舎文庫)では泥棒の兄弟たちが日本を飛び出し遠くイラクの砂漠で異様な体験をする壮大な展開で圧巻の想像力を見せた。これが直木賞にノミネートされていたら、どのような選評がついたのか。「軽妙なマキメワールドが失われた」とでも言われただろうか。

だったらと原点中の原点に立ち返り、「八月の御所グラウンド」でデビュー作の『鴨川ホルモー』と同じ京都を舞台に奇妙な野球大会を描き、併録の短編「十二月の都大路上下ル」では都大路を走る駅伝のピンチランナーとなった女子高生が、京都ならではの不思議な現象に行き会う展開を描いて、「マキメワールド」の神髄を見せつけた。なおかつ青春の迷いであり、果たせなかった思いといったものを乗せて涙腺を刺激した。

『八月の御所グラウンド』の直木賞受賞は必然だった。

ここから先、何を書くかが気になるところだが、受賞したからといって原点に留まる必要はない。もはや何を書いても直木賞作家の新作だという意識で受け止められる。ならばやはり『偉大なる、しゅららぼん』(集英社文庫)や『プリンセス・トヨトミ』のように壮大な虚構を織り込んだ歴史物や、『ヒトコブラクダ層戦争』のように、世界が舞台の幻想小説を書いて、ガブリエル・ガルシア=マルケスのようなマジック・リアリズムの巨匠と肩を並べる存在となり、ノーベル文学賞を狙って欲しいものだ。