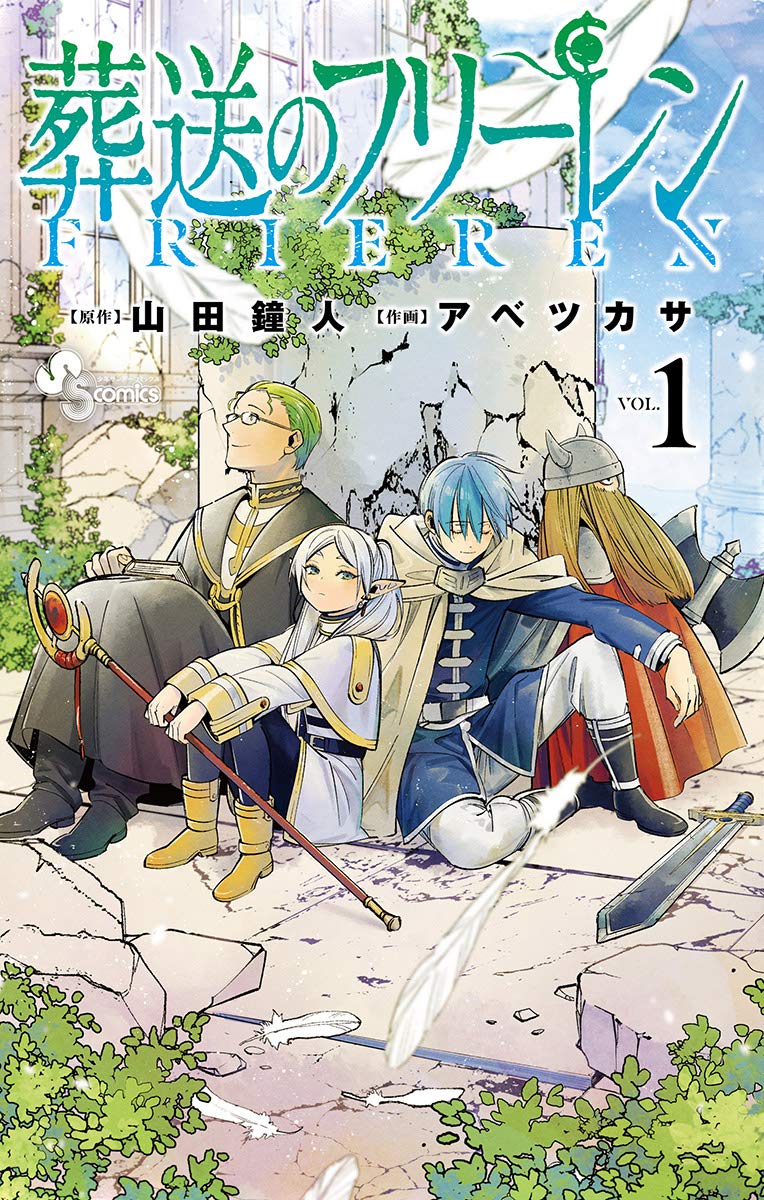

『葬送のフリーレン』なぜ金曜ロードショーで放送? その狙いを原作から読み解く

マンガ大賞2021を受賞した山田鐘人原作、アベツカサ作画の漫画『葬送のフリーレン』(小学館)がTVアニメとなって動き出す。初回を9月29日の日本テレビ系「金曜ロードショー」で2時間スペシャルとして放送する扱いも特別なら、その後も新たに設けられる午後11時からのアニメ枠「FRIDAY ANIME NIGHT 」で放送という待遇も特別だ。それだけの価値を『葬送のフリーレン』という作品に認めている表れだろう。特に初回が2時間スペシャルになることは、原作の魅力や特徴を強く伝える効果を持つ。どういうことなのか?

「よくぞ魔王を打ち倒した。」。王のそんな言葉が告げるように、『葬送のフリーレン』という漫画は、冒険者仲間だった勇者のヒンメル、戦士のアイゼン、僧侶のハイター、そして魔法使いのフリーレンが邪悪な魔王を討ち果たしたところから幕を開ける。

普通のファンタジー小説やゲームだったら、エンディングに当たるシーンがいきなり登場して面食らう読者を追撃するように、フリーレンがヒンメルやアイゼン、ハイターに対して50年に1度の流星群を、次はもっと綺麗に見える場所で見ようと言う場面が描かれて、少しばかり不思議な感覚におとしいれられる。

50年経ったらみな老人になっているか、あるいは死んでいる。それなのに、さらりと50年後の再会を言ってのけるフリーレンは何者なのか。そんな疑問の答えが直後に明かされる。フリーレンは不老長命のエルフで、人間のヒンメルやハイターとは時間に対する感覚が大きく違っていた。おまけにそのことを、本人がまったく自覚していなかった。フリーレンというキャラクターへの興味をグッとかき立てられる。

そして50年後、フリーレンがヒンメルと再会したシーンに誰もが驚く。そして知る。『葬送のフリーレン』とは離別の悲しみを理解するための物語なのだと。続けて第2話を読んでさらに感じ取る。『葬送のフリーレン』とは新たな出会いへの喜びを知る物語でもあるのだと。

この第1話と第2話を続けて読むことで、『葬送のフリーレン』という漫画への興味は大きなものへと膨らんでいく。TVアニメから入る人もいるので詳細については触れずにおくが、第1話だけではエルフという不老長命の種族と、50年も経てば老いさらばえる人間とですれ違う時間も、信頼によって埋められるのだといった感慨で終わってしまうところがあった。

それだけでも、“終わりから始まる物語”として十分に新しいが、第2話で今度はハイターとの関係を描く中で、フリーレンに他人の思いを受け継ぐことへの意義めいた感覚が生まれてくる。それが『葬送のフリーレン』を単なるアフターストーリーに留めさせない、物語自体の原動力となって以後の展開に繋がっていく。「週刊少年サンデー」で連載を読んでいた人は、この第2話で視野がパッと広がったことだろう。

それを、ネットの読者は一気に知った。『葬送のフリーレン』の連載が始まった頃、第1話と第2話をまとめて配信するという試みが行われた。それを読んだ人の間に、魔王を倒して終わりという冒険ファンタジーの“その後”を見せる風刺に留まらない、何か新しいことをしようとしている作品だといった認識が広がった。

だから続きを読んでみたいと思い、繰り出される展開に圧倒されてファンとなり、「マンガ大賞2021」の受賞へと至った。

TVアニメ版の始まりを、「金曜ロードショー」の枠で2時間スペシャルとして一気に放送するのも、そうした反響を狙ったからなのかもしれない。アニメでも第1話と第2話を足したストーリーを、ネットと同じようにまとめて見ることで、視聴者は『葬送のフリーレン』という作品が持つ奇妙な設定と、フリーレンというキャラクターの特異性を知る。

続けて、そんなフリーレンを信頼し、愛おしく思って共に冒険をしたヒンメルやアイゼン、ハイターといった仲間たちの、未来を信じながら退場していく達成感のようなものも合わせて感じ取る。現実世界に生きて、寿命という限界を超えられない人間が、死の間際まで求めて止まない感情をしっかりと抱かせつつ、そこから始まる新たな冒険への興味をかきたて、レギュラー放送へとつなぐ。そんな番組になりそうだ。

以後、『葬送のフリーレン』は、1000年を生きていた博識の存在でありながら、怠惰なところがあって妙な親しみが湧くフリーレンというキャラクターを楽しみつつ、一緒に旅をすることになった魔法使いの少女で、フリーレンとは正反対の生真面目なフェルンや、戦士をめざしながらも臆病なシュタルクという少年とのドタバタとした日常を楽しんでいける。

そして、行く先々に現れる魔王の残党とのスリリングな戦いも描かれて、冒険ファンタジーならではのアクションに興奮できる。今も続く漫画に描かれる起伏に富んだストーリーが、アニメとして順繰りに描かれていくだけで、見なくてはならないといった気にさせられる。