『葬送のフリーレン』が教えてくれる、“ただ生きること”のドラマチックさ 「不老長寿」に対する独自のアプローチを考察

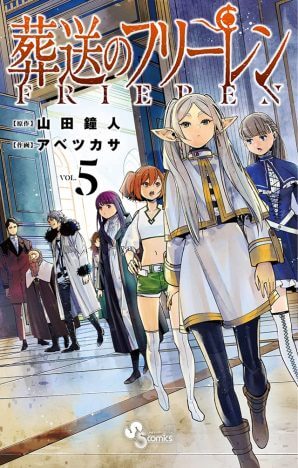

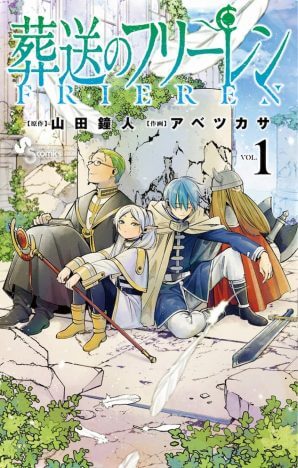

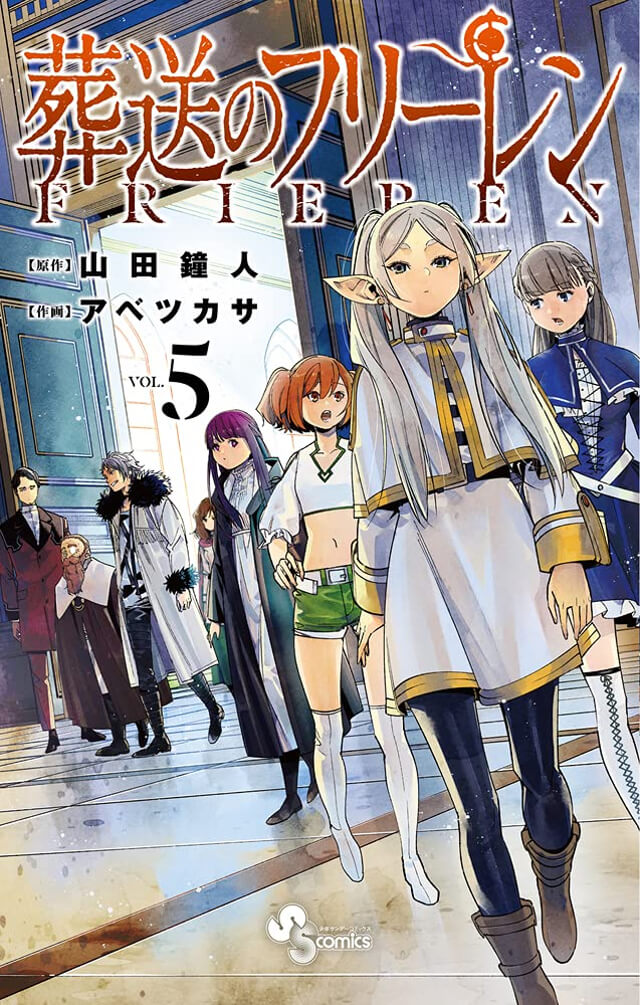

原作を山田鐘人氏、作画をアベツカサ氏が手掛ける『葬送のフリーレン』。魔王を倒した勇者一行の魔法使いで、長寿のエルフであるフリーレンは、人間とは違う死生観を持つ。そのなかで、勇者・ヒンメルの死に思いがけず深い悲しみを覚えた彼女は、“人を知る旅”に出るーーという、“後日譚(アフター)ファンタジー”だ。

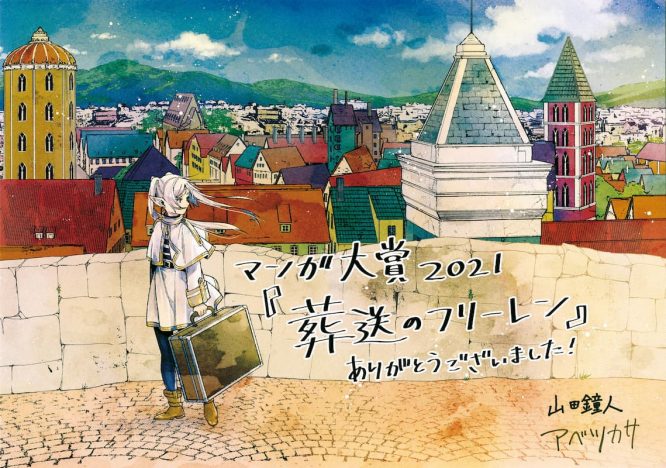

本作が大賞に選ばれた『マンガ大賞2021』の授賞式にて、担当編集者である小倉氏は「どのような作品だと捉えているか」という記者の質問に対し次のようにコメントした。

実は“死”は誰にでも身近にあるというところをとても丁寧な感情で描いている、というのがまず1つあると思います。少し掘り下げたところには前向きさや肯定感があると思っておりまして。山田先生もすごく意識して描いているとは思うのですが、切ない話なんですが読み心地はとてもいいのかなと。前向きで、それぞれの感情や人生を肯定できるような感覚があるのかなと思っております。

(『マンガ大賞受賞「葬送のフリーレン」担当編集が語る思い「普遍的な感情が佇ずむ作品」(イベントレポート) - コミックナタリー』)

作品がつくられる過程を間近で見てきた小倉氏は、本作の魅力を「前向き」と「肯定感」という言葉を用いて表現した。『葬送のフリーレン』が多くの人を魅了する理由を紐解くには、このふたつの単語が鍵になりそうだ。本稿では小倉氏の発言を手がかりに本作の魅力を考察していきたい。

すべての人が逃れることのできない「死」というテーマが通奏低音になっている『葬送のフリーレン』において、主人公であり、1000年以上生きてきたエルフ族の魔法使い「フリーレン」は、作中でその「死」から最も遠い存在だ。それゆえに多くの別れを経験し、人間との感覚のズレが切なく描かれるが、小倉氏がいうように、物語全体がただ悲しいものではなく、前向きな印象を湛えているのがポイントだろう。

過去を振り返ると、長寿や不老不死を題材とした漫画作品は少なくない。例えば、手塚治虫氏の手掛けた『火の鳥』。人智を超えた超生命体であり、永遠に生き続けることができる「火の鳥」は、その血を飲んだ者も永遠の生命を得ることができると言われており、ときに登場人物たちは火の鳥を求めて争うこととなる。不死という希望を叶えた人間の孤独も描かれており、読後感も当然、重々しくシリアスなものだ。

また、アニメ化や映画化もされた人気作品『亜人』には、人間と同じ姿をしているが死ぬことがないとされている生命体「亜人」が登場する。亜人を捕獲すると莫大な賞金がもらえるという噂が流れ、政府の研究に実験材料として用いられるなど、不死の亜人であることが発覚した主人公が苦しむ様子が描かれた。『チェンソーマン』の作者である藤本タツキ氏の初連載作品である『ファイアパンチ』にも、無限の再生能力を持つ主人公「アグニ」が登場する。こちらでも“死ぬことができない”苦しみが描かれており、死は悲しみに満ちたものである一方で、一種の解放としても捉えられるようになっている。

フリーレンも、人間から見れば不老不死に近い、長久の時間を生きる種族であるからこそ、仲間の老いや死に幾度も直面することになった。しかし、作中でフリーレンが長く生きられることを悲観する様子は見られない。