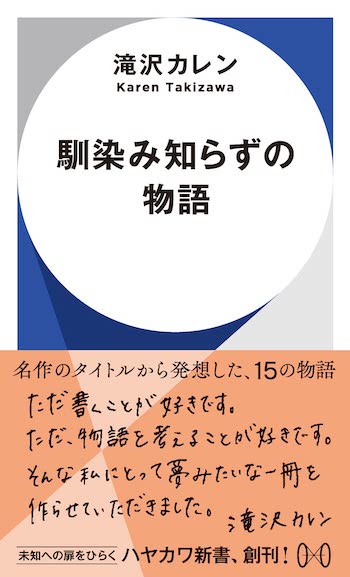

滝沢カレン「みなさまの脳を通りすぎることができたら、それだけで幸せ」 初の短編小説集『馴染み知らずの物語』を語る

【インタビュー最後にサイン入りチェキプレゼントあり!】

書いた作品は全部大好きで、見せたくないものは一つもない

滝沢カレン(以下、滝沢):まさかですよね。私も最初、お話をいただいたときは驚きました。私、一冊の本をなかなか読みきることができず、何年もかかってしまう人間なんです。同時に読んでいるいろんな本の内容がまぜこぜになってしまい、頭のなかで、いつのまにか一つの作品にしてしまったりする。私にとって、読書と言えばそういうものだったんですが、知ってか知らずか、5年前に依頼をしてくださったのが、朝日新聞「好書好日」の担当編集者さん。私が読んだことのない名作のタイトルと、3行のあらすじを教えるから、そこから自由に物語を書けないですか? と。もう、最高なお話がやってきたので、びっくりしました。

――最高でしたか。

滝沢:だって、何もないところから小説を書くのって、難しいじゃないですか。私には、とてもできそうにない。だけどタイトルという、種の撒かれた畑を与えてもらえるから、あとは自分で一生懸命、芽が出るようお世話すればいいんです。どんな花を咲かせようかな、こんなふうになったらいいな、ってわくわくすることばかり。そんな許可が出るんだ! ってびっくりしましたけど。

――風変わりな企画ですよね。でも読んでみると、みんな元の小説も手にとってみたくなるんじゃないでしょうか。読書案内としても新しいですし、読書に興味を持つ人が増えそうですよね。

滝沢:それは考えたことなかったです。でも、嬉しい。

――5年間、最初のうちは月一で、今は二か月に一本書き続けているんですよね。それもまた、すごい。

滝沢:最初は、二十年以上頭のなかに集めていたものを一気に解放すればよかったので、とにかく楽しくてたまらなかったです。出口が見つかった! って感じ。でも、いくら畑があっても、育てるのって難しいですね。花を咲かせきれずに終わっちゃったものもあるし、どんなに悩んでも、文字として目の前に現れてくれなかったりする。

滝沢:書いた作品は全部大好きで、見せたくないものは一つもないので、編集者の方に選んでいただきました。とにかくハッピーな気持ちで書いたものもあれば、泣きながらのもあり、はたまた、何も出てこないと苦しみながら書いたものもあるので、こもってる感情は一つひとつ違うんですけど、大切さに順番はつけられないですね。

――泣きながらというのは、書きながら登場人物に感情移入して?

滝沢:そうです。このなかだと『あしながおじさん』と『妻が椎茸だったころ』かな。とくに『妻が椎茸だったころ』は、奥さんを亡くした主人公のおじさんと一緒に、椎茸を眺めている気持ちになって、ボロボロ泣いちゃいました。『あしながおじさん』は、映画を撮る監督みたいに、頭のなかに描きかけの絵が浮かんでいるような感覚で書いていて、登場人物たちの演技力に泣けてしまった感じ。

――『妻が椎茸だったころ』、私も好きでした。とくに、椎茸になった奥さんが主人公に料理の指示をするところ。「あなたがいつも湯呑みに残すお茶くらい酒を入れて~」など、大さじや小さじではない表現に、二人の歴史が感じられてほろっときましたね。

滝沢:嬉しい! 長年妻に頼りっぱなしで、料理のやりかたも何も知らないのに、突然、先に逝かれてしまった夫は、もうどん底気分ですよね。そんなとき、大好きな妻からのお告げみたいに、妻の楽しみにしていた料理教室に一人で行くことになる。せっかくの機会なのに、何も手を動かせないのでは、ただつらくて悲しい気持ちになるだけ。そんな夫を見たら、妻はこんなふうに教えたんじゃないかな~って思ったんです。そこで、二人がどれだけ強い二人三脚の絆で歩いてきたのか、わかるようにしたいな、と。これまで自分がしてきた行為……ちょっとダメなとこも妻が覚えてくれていたら嬉しいし、そういう指図をされたら夫も自分から動けるようになるんじゃないかな、と。

――そういう細部に滝沢さんの感性が滲み出ていて、素敵でした。〈二人の仲は階段を駆け上がるように進んでいった〉とか、ちょっとした描写もよくて。

滝沢:上手な表現方法を見つけるのが、私にとっていちばんの目標で。もっといっぱい広げていきたいんですけど、ぴったりの言葉がなかなか見つからなくて悩んじゃいます。意味が伝わらなくても、「タン、タン♪」と音楽みたいな感じのリズムを絶対この行に入れたいってときもありますし。とくに『薬指の標本』を書くときは、難しかったです。私、サスペンスやホラーが大好きなんですけど、なぜこんなにも怖くできないんだと。頭のなかに怖い人間も絵も浮かんでいるのに、どうしてもハラハラするような言葉が出てこない。

――怖がらせるって、じわじわ描写を重ねないといけないから、難しいんですよね。

滝沢:そうなんです。なんのためのこれまで観てきたホラーか、と思いました。夜な夜なホラーばかり観ていて、怖いことは誰よりも興味があって、知っているはずなのに! 書こうとしたとたん、文字が憶病になっていく。

――文字が憶病になる?

滝沢:なかなか出てきてくれない。「自分どうした?」って思いました。ホラーを観すぎて、他の何かに似てしまうのがいやだった、というのもあるかもしれません。引っ張られたくなくて、新しいものを出さなきゃって思うほど、何も出てこなくなる。身構えすぎちゃだめなんだなって当時も思っていました。

滝沢:そう言っていただけたら、ホッとします。終わり方をちゃんとするのが、いつも私の目標で。もっと物語を書いていたいのに急に終わらせちゃった、みたいなことも多くて。雑にならないように、いつも気をつけているんです。

――でもその急さが「そう来たか!」って感じで味わい深かったです。展開もけっこう、思いがけない場所にジャンプするじゃないですか。どの作品も予定調和では終わらないから、続きを読むのが毎回楽しみで。

滝沢:何日かに分けて書いたりもするので、私の気分も変わっちゃうんですよ。めちゃくちゃ泣きながら書いた次の日に、カラっと目が乾いた状態で続きを書いたりするので(笑)。それがいいふうに感じ取っていただけたなら、よかったです。