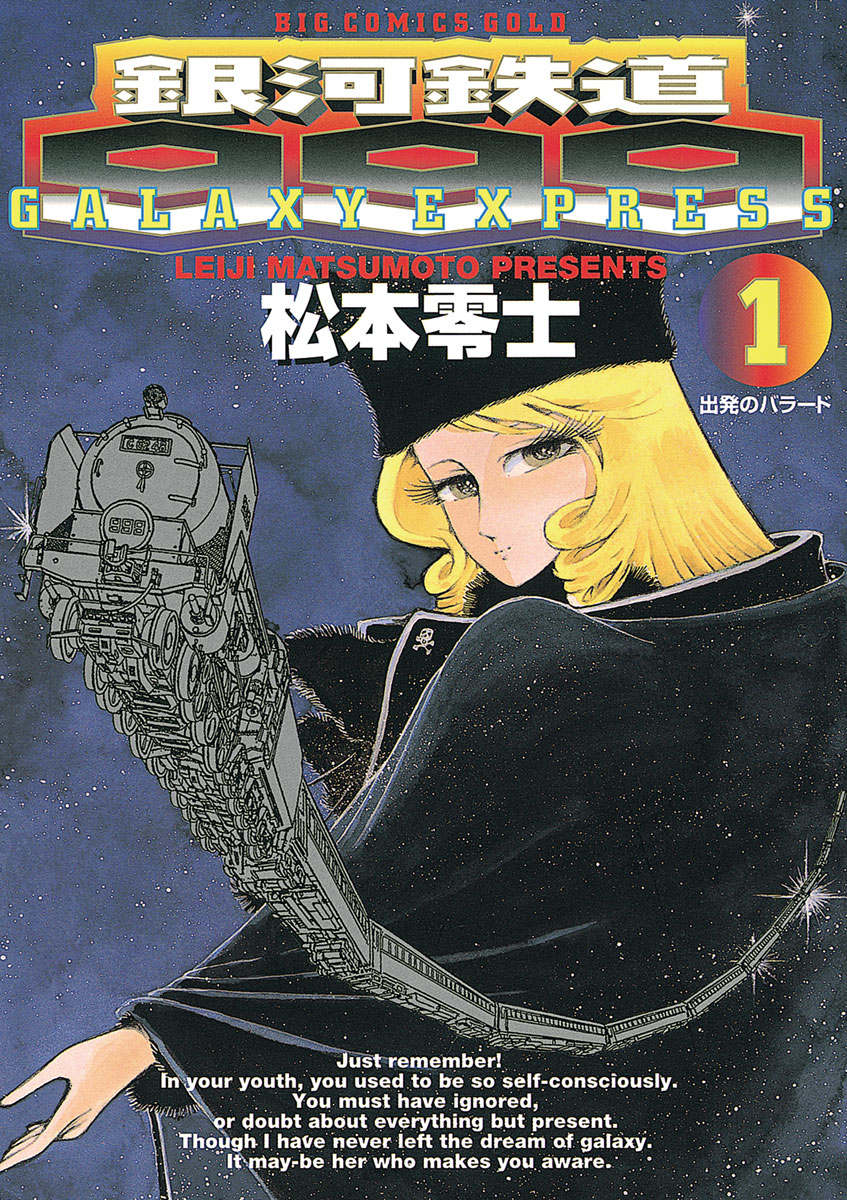

『劇場版 銀河鉄道999』が画期的だった理由 原作やアニメに先んじて物語の結末描く

※本稿には、『銀河鉄道999』の原作および劇場版の内容について触れている箇所がございます。両作を未読・未見の方はご注意ください。(筆者)

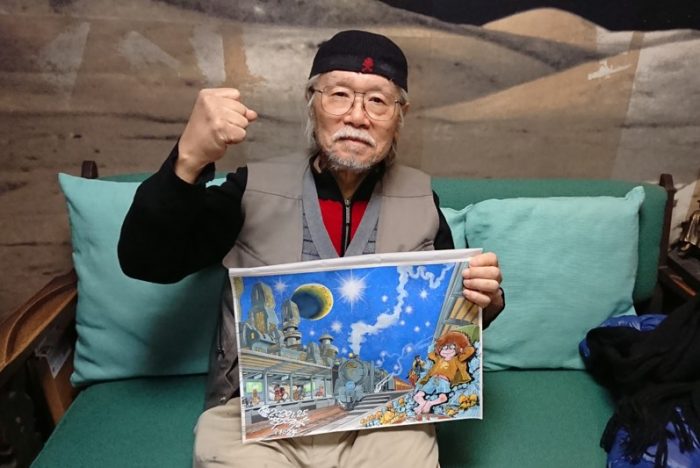

現在、東映アニメーションの公式YouTubeチャンネル「東映アニメーションミュージアムチャンネル」にて、『劇場版 銀河鉄道999』(1979年)が無料公開されている。これは、2月13日に逝去した原作者の松本零士氏への感謝を込めた追悼企画であり、2023年3月13日(月)までの「期間限定公開」とのこと(興味のある方は、ぜひこの機会にご覧いただきたい)。

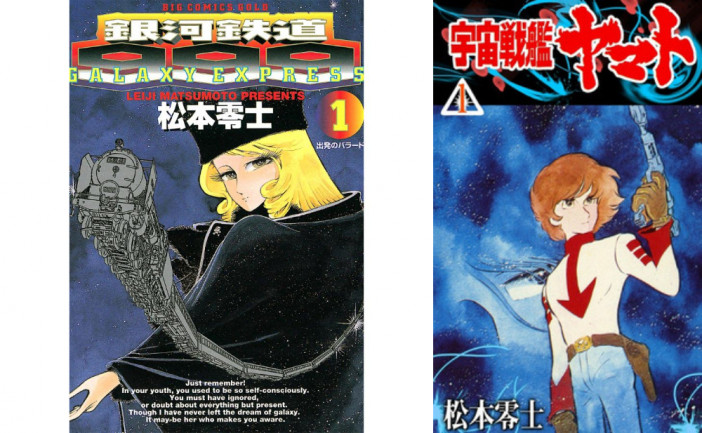

ちなみにこの「劇場版」が何よりも画期的だったのは、(映画化にあたり、主人公・星野鉄郎のヴィジュアルを大幅に改変したことでも、『宇宙海賊キャプテンハーロック』や『Queenエメラルダス』といった他の松本作品の世界観を“接続”したことでもなく)原作・テレビアニメともに未完の状態で、物語の“結末”を描いたことかもしれない。

じっさい、映画公開から約2年後に描かれた原作の最終章は、ヒロイン・メーテルの正体を含め、大筋では劇場版のそれとほとんど変わらない内容であり(むろん、細かい違いはいくつもあるが)、このことからも、松本零士が同作で描きたかったのは“旅の結末”よりもむしろその過程――すなわち、“少年の成長”であったということがわかるだろう。

松本零士は昭和の子供たちのメンターだった

たとえば、これは劇場版の方の話だが、謎の美女・メーテルとともに銀河超特急999号に乗り、地球から遠く離れた「機械の体をタダでくれる星」を目指して旅立った少年・星野鉄郎は、さまざまな惑星で暮らす人々との出会いや、母親の仇である機械伯爵との対決を経て、“本当に大切なこと”に気づく。旅の終盤、彼は尊敬するキャプテンハーロックに向かってこういうのだ。

「永遠に生きることだけが幸せじゃない。限りある命だから人は精一杯がんばるし、思いやりや優しさがそこに生まれるんだと気がついたんです」

そして鉄郎は、「機械の体をタダでくれる星」を破壊しようと決意するのだが、この、“限りある命を真剣に生きるがゆえに人は美しい”という考え方はまさに、近年社会現象的なブームを巻き起こした『鬼滅の刃』(吾峠呼世晴)で、炎柱・煉獄杏寿郎が主人公の炭治郎、そして、令和の子供たちに伝えた教えとも重なるだろう。

そう、いつの時代にもこうした“役割”を担うことになる漫画家は1人か2人はいるものだが、松本零士もまた、単なる娯楽作品の描き手を超えた、昭和の子供たちに“大事なこと”を教えてくれた偉大なメンターだったのである。あらためていうまでもなく、“フィクションだからこそ伝わる真実”というものは間違いなくあるのだ。

“少年の冒険と憧れ”を描いた永遠の名作

ところでこの『銀河鉄道999』、宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』とモーリス・メーテルリンクの『青い鳥』をモチーフにした作品といわれているが、物語の元になったのは、若き日の松本零士が夜行列車で上京した際、車窓に流れゆく街の灯りが「星の流れ」に見えたことであったという。そしてその「星の流れ」とともに、「絶世の美女」の横顔をも幻視したそうだ(「美女」といえば、松本零士が描く「空想のヒロイン」たちの原型は、映画『わが青春のマリアンヌ』の主演女優、マリアンヌ・ホルトだといわれている)。

とはいえ、当然、『銀河鉄道の夜』のイメージもところどころに織り込まれてはいる。とりわけ、物語の序盤でさりげなく明かされている、「これまで999号が地球へ戻って来た時、乗客は1人もいなかった」という少々コワい設定は、(主人公の運命をある程度示唆していると同時に)宮沢賢治が描いた、美しさと静けさが入り交じる“死者の旅”のイメージを踏襲しているのではないだろうか。

いずれにせよ、年上の美女に対する少年の淡い想いと、果てしない旅への憧れ、そして、宇宙の神秘と命の尊さを描いた同作は、漫画の世界でもアニメの世界でも、これからも“永遠の名作”として語り継がれていくことだろう。

【参考資料】『遠く時の輪の接する処』松本零士(東京書籍)