「マンガとゴシック」第9回:楠本まき『KISSxxxx』論 前篇——キュアーで踊る、ハッピーゴスの誕生

ポジティヴ・パンク/ゴスロックを描いた初のマンガ

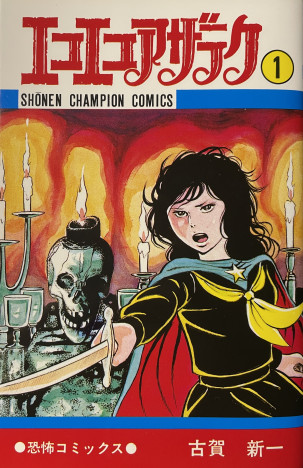

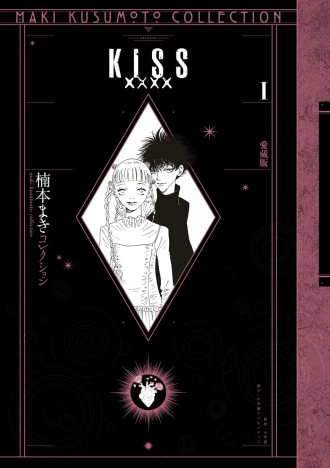

水野英子『ファイヤー!』が先鞭をつけ、上條淳士『TO-Y』が中興の祖となり、のちにハロルド作石『BECK』、矢沢あい『NANA』、浅野いにお『ソラニン』などヒット作の百花繚乱となる「バンド漫画」の系譜が日本にはある(島田一志『ロックコミック』に詳しい)。その中でも孤高と言ってよいカルト的な立ち位置にあるのが、楠本まき『KISSxxxx』ではなかろうか。

もしかするとマンガ史よりも、サブカルチャー史全体に与えた影響の方が甚大かもしれない。(おそらく嶽本野ばらの啓蒙も後押しして)世代を超えて読み継がれるゴスロリのバイブルとなっている、というのがまず一つ。また、愛蔵版の写真とともにL'Arc〜en〜CielのHydeは「我々の青春」とさえツイートし、LUNA SEAのSUGIZOや、Plastic Tree有村竜太郎もこのマンガへの愛を表明している。ようするに(ラルクを入れることには賛否両論あるが)ヴィジュアル系およびそれに準ずる耽美系バンドに多大なインスピレーションを与えた作品ということになる。端的にV系バンドのZI:KILLのセカンド・アルバム『CLOSE DANCE』のジャケット・アートを楠本まきが手がけていることがその証左であろう。

白と黒のコントラストが効いたスタイリッシュな絵やコマ割り、オーブリー・ビアズリーやアラステアなど世紀末芸術を参照した細いアラベスクな描線が、暗黒耽美なV系の人々を魅了したのもあるだろう。しかしそれよりも、このマンガがV系の始祖であるポジティヴ・パンク/ゴスロックと呼ばれるシーンを描いたことが大きいはずだ(ちなみに地元ヤンキー文化と英国ゴス文化の暴力的野合によって咲いた悪の華こそがV系である。雑駁すぎか?)。

バウハウスやキュアーなど、ポストパンク・シーンから生じたゴスロックの代表的バンドが『KISSxxxx』では具体的に名指しされていて、それらバンドに特有の美意識がマンガ全体に影を落としている。また主人公カノンはYBO²の北村昌士あるいはアインシュテュルツェンデ・ノイバウテンのブリクサ・バーゲルト、臣はデッド・オア・アライヴのピート・バーンズ、伝道師は三浦真樹などのミュージシャンにそれぞれルックスが似ていて、ネットを覗くとファンの間では元ネタ探しも一種のゲームになっているようだ。尖った音楽ファンが思わずニヤッとしてしまう要素満載なのである。

スタイルのバウハウス、サブスタンスのジョイ・ディヴィジョン

しかしだからこそ、『KISSxxxx』で言及されないゴスバンドが気になってくる——ジョイ・ディヴィジョンである。ルー・リードやデヴィッド・ボウイなど「元祖ゴス」とされるグラムロック周辺のミュージシャンにまで言及がありながら、ゴスシーンの重要な一角をなすジョイ・ディヴィジョンが抜けていることは、逆説的に楠本の嗜好を物語っている。

つまり化粧していて、見た目が妖艶なロバート・スミス、スージー・スー、ピーター・マーフィーのようなアンドロギュノス型のミュージシャンが楠本マンガでは言及される傾向があるのである。対蹠的に、ジョイ・ディヴィジョンは普段着のようなファッションで、素顔のままステージに立ち、ボーカルのイアン・カーティスも(バリトン・ヴォイスではあるものの)セクシーさやグラマラスな魅力とは程遠かった。一見するといかにも地味な文学青年という感じなのである。むしろカーティスは表層的なファッションではなく、人間心理の深層を歌った。精神の最暗部へと彼は潜っていき、首を括って二度と戻ってくることはなかった。享年23歳。

ボストン現代美術館でクリストフ・グリューネンベルクがキュレートした画期的展示「ゴシック:20世紀後半のホラーの変容」の図録(MIT出版)に、ジェームズ・ハナハムが寄稿した "Bela Lugosi's Dead and I Don't Feel So Good Either: Goth and the Glorification of Suffering in Rock Music" というテクストがある。ここでハナハムはゴスロックの「様式 style」と「本質 substance」、ようするに「表層」と「深層」の二分法を提示しており、前者の代表をバウハウス、後者の代表をジョイ・ディヴィジョンとしている。

確かにバウハウスのピーター・マーフィーは「俺達を見たいならストリートではなく、スポットライトに照らされた劇場へ来い」などと嘯き、徹底的にメイクアップし、照明のコントラストを効かせた演劇的なパフォーマンスをやってのけた。つまり作り物、表層、演戯、光学的フェイクであることに自覚的であったのだ。一方で、ジョイ・ディヴィジョンは『サブスタンス(本質)』なるタイトルのアルバムさえ出していて、そうしたコケオドシのような演出は断固拒否した。

ともすると、ジョイ・ディヴィジョン的な「深層の美学」にこそゴスの闇の本質を求めるのが筋のようだが、実はゴスは「表層の美学」である。デヴィッド・ボウイ(というよりジギー・スターダスト)から、徹底的に己をメイクアップし、階級・ジェンダー・個性といった固定された現実から逃れて、別世界を夢みることをゴスは学んだのである。ゴスの「表層の美学」をバカにするということは、端的に化粧をバカにするということであり、言ってしまえば「男が化粧をするなんて」というマチズモの発露である。

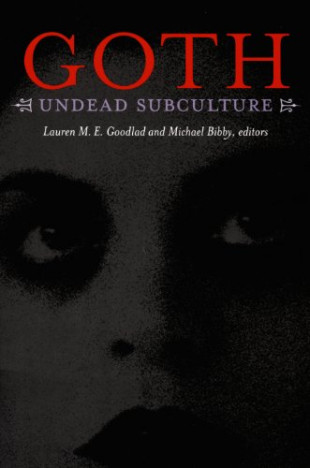

それゆえ、死に憑りつかれた「本質」のジョイ・ディヴィジョンではなく、「スタイル」化された暗黒で遊ぶバウハウスや、ポップでカラフルなキュアーに言及する『KISSxxxx』は、化粧してドレスアップするゴスロックこそが逆説的に「本質」であることを無意識に把握していることになる。論考集『ゴス——不死のサブカルチャー』にデヴィッド・シャムウェイ&ヘザー・アーネットが寄稿した「着せ替え遊び——デヴィッド・ボウイとゴスのルーツ」の以下の文章は、『KISSxxxx』にそのまま当てはまる内容におもわれる。

「見かけこそが目的それ自体であり、したがってゴスの衣裳と化粧は明らかに遊戯の一形式として採用されている。衣裳その他の見かけを通じて、ゴスが何であるかを定義するのである」。

ゴスロックは遊びの一形式であり、ゴスはホモ・ルーデンスなのである。それゆえイアン・カーティスのように、若者が思い悩んで死ぬようなものでは断じてない。むしろ、カノンやDIE KÜSSEのメンバーの、毎回の髪型・衣裳チェンジがもたらすめくるめく「目玉の快楽」(荒俣宏)にこそ、ゴスの本質は宿るのだ。

日常系ゴス、ハッピーゴスという発明——キュアー「ラブキャッツ」で踊る現代的意義

ゴスが死の渇望でなく、暗黒の遊戯であるなら、それはハッピーなものかもしれない。