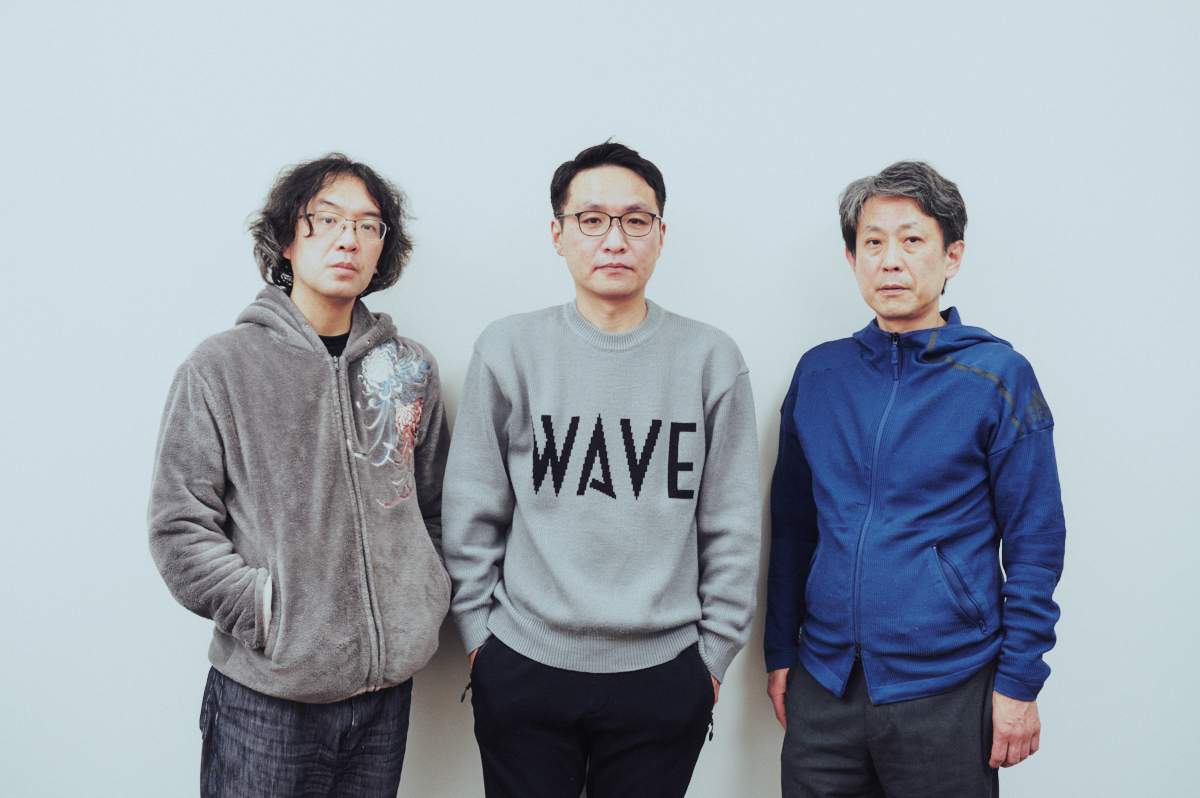

栗原裕一郎×大谷能生×南波一海が語る、音楽批評の現在地 「内容を薦めるのと、好きだから拡散するというのは違う」

栗原裕一郎と大谷能生による共著『ニッポンの音楽批評150年100冊』(立東舎)は、明治初年前後から令和初頭までのおよそ150年のあいだに、日本において「音楽」がどのように記述され、語られてきたのか、音楽批評の歴史的変遷を辿った一冊だ。

1876年から2025年までを30年ずつに区切り、その「通史」を描きだすとともに、その時代に出版された代表的な「音楽の本」について解説した本書は、インターネットの興隆によって音楽を巡る状況が著しく変化し、批評そのものの是非が問われている昨今にこそ参照したい本である。リアルサウンド ブックでは、著者の栗原裕一郎と大谷能生に加え、本書で音楽批評の最前線にいると紹介される南波一海を招いた鼎談を行った。(編集部)

音楽批評に関する議論は大きく変わっていない

南波:改めて栗原さんと大谷さんが本著を著した経緯を教えてください。

栗原:2013年にイベント『ニッポンの音楽批評』を荻窪のベルベットサンで始めたのがきっかけでした。それ以前にも「最近の音楽評論本はいいものが多いね」と大谷さんと話していたんです。お互いにベルベットサンでトークイベントをよくやっていたので「音楽評論本を読むイベントをやろうか」と。

大谷:最初は批評というよりも「音楽がいかに語られてきたか、および音楽を語る欲望とは何か」という点からスタートしました。音楽を語る欲望を駆動するのは何か、ということを中心に考えてみたかったのですが……。

栗原:原理的な話は、結局よくわからなかったよね。そこで歴史を確認する方向に寄せて『ニッポンの音楽批評150年100冊』というかたちになった。トークイベントの最初は、音楽批評の歴史をトピック毎に検討していったんだけど、だんだんと収拾がなくなっていって(笑)、少し休んでいたんです。

大谷:そうしたらサブスクリプションが発達して、明治期とかの文献が手軽に読めるようになって。国会図書館に行ってコピーしないと読めなかった文献が、家で読めるようになっちゃった。そしたら読まなきゃいけないじゃないですか(笑)。

南波:「読まなきゃいけない」こともないと思いますが(笑)。面白かったのは、歴史的に見て音楽批評に関する議論が大きく変わっていなかったことでした。印象批評みたいなものに対して「楽理を理解していないじゃないか」といった批判は昔からあったんだなと。

大谷:ワーグナー、ベートーヴェンが輸入されてきて当時の作家たちがああだこうだ言うくだりから、「ROCKIN'ON JAPAN」を巡る言説まで含めてそうですね。

南波:あとは洋楽志向でできるだけ本場に近いものを作るべきだという意見に対して、「国内の音楽でドメスティックなものを発展させるべきだ」とか、今と変わらない議論がずっと行われていて。

大谷:ドメスティックなものに関しての意見は、2010年代から日本のポップミュージックがすっかりガラパゴス化して変わってきたとも言えるんですよ。佐々木(敦)さんが『ニッポンの音楽』(講談社現代新書)で述べていた「日本の音楽から海外が消滅した」という意見について、南波さんはどう見ていますか?

南波:確かに日本国内における洋楽のレコード生産枚数でいうと、70年代のピーク時が45%、2020年は10%くらい。だから比率としては聴かれなくなっていますし、K-POPと比べると日本のガラパゴス化は著しいなと思います。一方で、宇多田ヒカルの最新アルバムは海外のビートを意識して取り入れてましたけど、それが広く聴かれているのはいいなと思ったりもしますね。

栗原:2016年にSpotifyが日本でサービスを開始しましたが、変な話だけど、その時ガラパゴス化を感じたんだよね。僕は最初アメリカのSpotifyに登録していて、そのあと日本版に切り替えたんですよ。AIがユーザーの聴いているものからレコメンドを決めるという話だったけど、日本版に移ったらレコメンドがJ-POPばかりで「いやー、ドメスティックじゃん」と。サブスクの登場した2010年代は音楽にとって激震期で、そういうタイミングでイベントが始まって、本が完成したのが去年だから、ここに落ち着くまでに大きく見て構想8年。最後は対談にしちゃった訳ですけど。

大谷:音楽の内容自体が変わっていないかというと、状況の変化に伴って相当変わったと思うんですよ。同じように音楽がどう語られるかとか、どう届けられるかとか、そういうメディアを取り巻く環境も大きく変わっていく過渡期でもあった。

南波:目まぐるしすぎる変化でしたね。

大谷:我々も付いていけなかったからね。だからこそ、昔の話を改めて振り返ったところはあります。今の動向はとりあえず置いておいて、いい機会だから明治から見直しておくか、みたいな感じで。来年頃からどうなるのかなという興味もあって、最後には2025年までの展望について対談するという構成になりました。全体を思いきって30年区切りで5章に分けるという構成に対しては、残念ながら誰もあまり触れてくれないけれど、本当は「35年から65年までが同じ章なんですか? 戦前戦後で考えないんですか!?」と驚いてほしかった(笑)。こちらとしては「そういうふうに捉えると、日本の歴史の語り方が変わりませんか?」と提案したつもりです。

戦前クラシック批評のヘゲモニーは右派が握っていた

南波:国威を盛り上げるためにジャズを批判したり、音楽と政治を結びつけるべきではないという批判が出たりと、戦前から戦後にかけての言説の変遷も興味深かったです。

大谷:音楽はカウンターカルチャーなんだ、という考えがありますよね。でも明治や大正、昭和の初期まで戻すと、実は全然そうじゃなくて。音楽はもともと普通に、というかギリギリでポップカルチャーの一部だった。だから当時は言説自体に反体制みたいなことが出てきにくかったんです。むしろ、どうやって音楽が政権に入っていくか、政策に繋げられるかみたいな議論の方が強かった。だから、カウンターカルチャー自体が戦後のものなんですよね。

栗原:戦中は大政翼賛に走りつつ、戦後になったら軽やかに身を翻して自らを顧みない、みたいな音楽家・評論家が少なくなかった。戦後すぐに、戦中、体制に迎合していた左翼の山根銀次が山田耕筰を戦犯として叩いたというオマエモナーな事件があったりしたけど、戦前のクラシック批評のヘゲモニーはどっちかというと右派のほうにあったのかな。

大谷:戦後になって共産党が強くなるから、音楽はそもそも左派が強かったかのように見えるのよ。でも、後から戦争中もへこたれなかった共産党は偉いということになっただけで、実際には全員偽装していた。だから全員ノンポリに見えつつ、本当はもっとごちゃごちゃしている。でも雑誌は検閲されていたから、それがほとんど出てこない。戦前の音楽業界の人は基本的に親方日の丸の態度でしたよ。戦後におけるカウンターカルチャーの時代が長いから、音楽は左派が目立つだけだと思います。

栗原:ポピュラー音楽批評が確立するのは60年代のフォークからビートルズのあたりなので、そもそもカウンターカルチャーとして始まっているんだよね。で、いまもそのノリは引きずられている。

大谷:カウンターカルチャー自体は本当は60年代で終わり。70年代は産業化が進んで、80年代に入るとTVとかでさらに広がっていって、ただの大衆消費文化になっていくわけですけどね。

栗原:カウンターカルチャーとサブカルチャーの区別自体がわれらがニッポンではそもそもグチャグチャだったけど、それがなし崩しにフラット化していくのが2010年代以降ですかね。