気鋭のマイナー音楽系出版社・カンパニー社とは? 音楽批評の現在地を探る特別対談・前編

カンパニー社という音楽系出版社をご存知だろうか。2019年に1冊目の書籍としてジョン・コルベット著『フリー・インプロヴィゼーション聴取の手引き』を世に送り出すと、リスナーのための即興音楽の入門書という国内では類例のない内容が一部界隈で大きな話題を呼んだ。

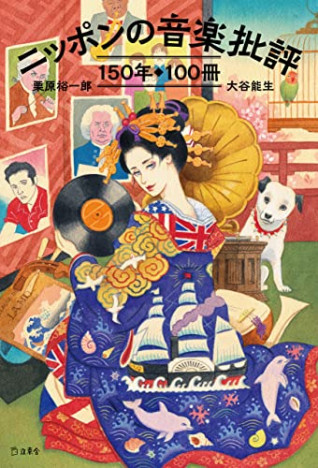

その後もアメリカの奇才芸術家ハリー・スミスのインタビュー集『ハリー・スミスは語る 音楽/映画/人類学/魔術』、フリー・ジャズのディスクガイドの体裁をとった自由爵士音盤取調掛編纂『日本フリージャズ・レコード図説』など、知る人ぞ知る話題作を次々に刊行している。

筆者は縁あって2021年1月に刊行されたカンパニー社5冊目の書籍『AA 五十年後のアルバート・アイラー』で編者として関わらせていただいた。またカンパニー社は出版事業のほかに音楽レーベルも運営しており、これまで大里俊晴『間章に捧げる即興演奏』とhikaru yamada hayato kurosawa duo『we oscillate!』の2枚のアルバムをリリース。このうち筆者は後者にライナーノーツを寄稿している。

書籍もアルバムも一貫しているのは、通常の出版社や音楽レーベルが等閑視しているようなマイナーな対象を取り上げ、とりわけフリー・ミュージックと呼ばれる、慣例から自由な即興音楽を専門的に扱っているという点だ。そしてそうでありながら自費出版や同人誌ではなく、あくまでも独立系出版社として運営を継続しているのである。

カンパニー社はなぜ魅力的な本を刊行し続けることができるのか。出版社としてどのような狙いがあるのか。あるいは音楽批評の現在地とは。それらを掘り下げるべく、カンパニー社代表・工藤遥氏と筆者による対談を実施した。前編では、会社設立の経緯およびカンパニー社が指針とする「1000人のファン理論」をめぐって言葉を交わした。(細田成嗣)

取次を通さないというマイナー音楽流の戦略

細田:そもそも「カンパニー社」というワードを今初めて目にした人も少なくないはずです。まずは会社の概要について簡単に説明していただけますか。

工藤:カンパニー社は2017年に設立した会社で、事業内容としては書籍の出版、音楽レーベル、オンラインショップの3つを手がけています。最初から三本柱でスタートしたわけではなくて、まずはオンラインショップを開設して、2018年に音楽レーベルとして最初のCD(大里俊晴『間章に捧げる即興演奏』)をリリース、書籍の出版は実は最後で2019年に1冊目(ジョン・コルベット著『フリー・インプロヴィゼーション聴取の手引き』)を刊行しました。今は書籍の出版がメインになりつつあって、音楽レーベルとしては停滞気味ですね。

細田:これまで出したCDが2枚で、書籍は8冊。特に書籍は毎回出版されるたびに一部界隈でものすごく大きな反響を呼んでいて、気鋭の音楽系出版社として認知されつつあるように思います。工藤さんはどういったきっかけでカンパニー社を設立したんですか?

工藤:もともとは国立大学の図書館に就職したいと思っていたんですよ。その受験資格が30歳までなんですが、僕は1986年生まれで、ちょうど30歳になる2016年に受けたところ、見事に落ちてしまった。なぜかすっかり採用される気でいたんですけど最終役員面接で「こいつはヤバイ」というのが露呈してしまって(笑)……まあ落ちたら落ちたで何かやろうとは思っていて。その頃、月曜社という出版社の人と関わりがあって、その軽やかな仕事ぶりに一種の憧れの念を抱いていたわけですが、いっそのこと自分でも出版社をやってみたいと思うようになった。それで立ち上げたんです。

細田:なるほど。けれどカンパニー社は出版事業だけではなくて、音楽レーベルとオンラインショップも運営していますよね。なぜ三本柱にしたのでしょうか?

工藤:オンラインショップはレコードを売るという目的も当然あるんですけど、それだけではなくて、出版社を始めた時に書籍を自分で販売するためのチャンネルを持っておきたいなという狙いもあったんです。どこの馬の骨かわからない人間が出版社を始めたところで、どの書店からも相手にされない可能性があるじゃないですか。取次を通さないことは決めていたので、たとえ全ての書店から無視されてしまったとしても、販売経路はあらかじめ確保しておこうと。

細田:取次を通したら全国の書店に置けますけど、なぜ取次を通さないと決めていたんですか。

工藤:石橋毅史さんの『まっ直ぐに本を売る』を読んでから、いわゆる「トランスビュー方式」と呼ばれるような直取引での流通に興味がありました。出版する書籍がニッチなものになるので、全国の書店に隈なく並ぶ必要がないと最初から思っていたんですよ。置いたところで買う人は限られているので、結局売れ残って返本されてきてしまう。何千、何万部も刷るわけではないので、自分で梱包から発送までやりくりできないこともない。だったらカンパニー社が出す書籍に本当に興味を持っていただける書店と直接やり取りをして置かせていただいた方がよいかなと。それに自前のオンラインショップやAmazonのマーケットプレイスでも販売しているので、インターネット環境さえあれば近くに書店がなくても全国各地に届けることができますからね。ちなみに現在、日本全国に書店は約1万店舗あるそうですが、カンパニー社の本を置いているのはそのうちの30店舗ぐらい、つまり99%以上の書店では買えません。弊社ウェブサイトに取扱店を記載していますが、数は少ないかもしれないけど本当に素晴らしい書店一覧になっていて、これは大きな誇りでもあるんです。わざわざ直接発注の連絡をくれて取り扱っていただいている書店には感謝しかないし、もはやカンパニー社の一部だと勝手に思っていて(笑)。こういう書店との繋がりも通常の出版流通のルートに乗せていたら見えてこないものですよね。非常に限られた店にしか置いていないということも含めて「カンパニー社の本」なんですよ。

細田:2019年にカンパニー社の第1冊としてジョン・コルベットの翻訳書を刊行した時は、正直に言えば自費出版とあまり変わらない印象がありました。もちろん、書籍の内容はとても良いんですよ。フリー・インプロヴィゼーションという、自由な即興演奏だけで構成される、一般的には取っつき難いとされている音楽について、とても平易な言葉で聴きどころを紹介している。しかもポケットサイズだから手軽にすぐ読める。それでいてコアなミュージシャンが多数登場しますし、ディープなリスナーにとっては自分の聴き方をあらためて見つめ直す機会にもなる。けれど、翌2020年にラニ・シン編『ハリー・スミスは語る 音楽/映画/人類学/魔術』が出たことで、出版社としてのカンパニー社が一気に注目を集めるようになったと感じていて。

工藤:1冊目の『フリー・インプロヴィゼーション聴取の手引き』は自分で翻訳までやっちゃってますからね。外から見たら確かに単発の自費出版で終わりそうな気配があったかもしれません。でも2冊目の『ハリー・スミスは語る』を刊行して、しかもとんでもない奇書(!)ということでカンパニー社が少し知られるようになった、というのは自分でも感じました。ありがたいことにDOMMUNEでもハリー・スミスの特集を組んでいただけて。それにハリー・スミスの本はもともと一番最初に出したいと思っていた書籍でもあるんです。会社を設立して真っ先に着手したのがハリー・スミス本。翻訳家の湯田賢司さんがハリー・スミス・アーカイヴスのラニ・シンさんと友達であることは知っていたので、すぐに繋いでもらって翻訳権の交渉をしました。

細田:ジョン・コルベットの本とハリー・スミスの本は、裏表紙に大友良英さんやピーター・バラカンさんなどの著名人による推薦コメントが載っていました。けれど3冊目以降は掲載されることがなくなった。にもかかわらず書籍は売れている。それはハリー・スミスの本を経て、カンパニー社が知る人ぞ知る気鋭の出版社として、コアな音楽ファンの間で認知されるようになったということでもあると思うんです。

工藤:だとしたらありがたい限りです。

細田:出版している書籍も、マイナー音楽、または広義のフリー・ミュージックという点で一貫しています。それはリリースしているCDやオンラインショップで扱っているレコードとも共通した特徴だと言えそうです。しかし「カンパニー社」と聞いて変な社名だと思った人も多かったんじゃないでしょうか。なぜこの社名にしたんですか?

工藤:さっきもチラッと話に出た月曜社の神林豊さんと呑んでいるときに「会社を作ろうと思っているんです」と打ち明けたら、社名をどうしようかという話になったんですね。その時に神林さんが「カンパニー社」というワードをぽろっとこぼしたんです。99%冗談のつもりだったと思いますが、その後いろいろ考えた結果、それ以上の社名が思いつかなかった。僕の性格的にあまりかっこいい名前にしたくないというのもあって、ちょっと変なものにしようと思っていたので、それでカンパニー社に決めたんです。後日、神林さんに「社名はカンパニー社にしました」と言ったら、「何それ?」とか言われて、酔っ払ってたから全然覚えてなかったみたいですけど(笑)。カンパニーというのは、フリー・インプロヴィゼーションに親しんでいる人にはわかると思うんですけど、デレク・ベイリーというイギリスのギタリストがいるんですね。フリー・インプロヴィゼーションというジャンルそのものを開拓した先駆者で、即興演奏家としてはもちろん、20世紀のポピュラー音楽史における最重要人物の一人と言ってもいいミュージシャンです。彼が1970年代半ばに組織し始めた演奏集団があって、それが「カンパニー」という名称で。カンパニー社の社名はそこから取っています。

細田:デレク・ベイリーは1960年代後半に「ミュージック・インプロヴィゼーション・カンパニー(MIC)」という即興演奏が主体のエレクトロアコースティックなグループも結成していて、紛らわしいんですが、MICとカンパニーは別なんですよね。カンパニーは特定のメンバーからなるグループではなく、参加者は流動的で、さまざまなバックグラウンドを持つミュージシャンたちが即興演奏でセッションするための場というか、コラボレーション・プロジェクトと言ったらいいでしょうか。ベイリーが最初にカンパニーという呼称を使用し始めたのは1976年で、翌77年から1994年にかけてほぼ毎年「カンパニー・ウィーク」というフェスティバルのようなイベントも開催した。年に1回、1週間の間、毎日いろいろな組み合わせでセッションを行うというコンサートです。

工藤:ベイリー自身は「フェスティバルではない」と言っているんですよね。

細田:そう。ベイリー曰く「フェスティバルは流行りもののパレード」であって、対してカンパニー・ウィークは「建設現場」であり、「集合して、その場に以前にはなかった何かを作る」ことがコンセプトの核にあるそうです。いずれにしても20年近くもの間カンパニー・ウィークを開催して、母国イギリスの即興演奏家にとどまらず、有名どころではジョン・ゾーンやジム・オルークらも参加。日本からは吉沢元治さんや近藤等則さん、巻上公一さんも出演していて、単に面白い即興音楽を生み出したというだけではなく、国も世代も超えたアンダーグラウンドなネットワークを構築したという点でも画期的だったと言えるでしょう。ただし今振り返るならば、出演するミュージシャンのジェンダー・バランスの問題や、国境を越えると言ってもあくまでも欧米が中心であったこと——アジア諸国の多くは実験的な音楽が一般化するのは1990年代以降であるとはいえ——等々、時代の制約に縛られていたところもあったとは言えますが。

工藤:ベイリー自身がカンパニーという名称は劇団が由来になっていると書いていましたけど、演劇界だとカンパニーという言葉はよく使いますよね。ちなみにカンパニー(company)という言葉はラテン語の「com(共に)」と「panis(パンを食べる)」に仲間を意味する「-y」がついたもので、「一緒にパンを食べる仲間」というのが語源になっているらしいです。そういう意味でもとてもいい言葉だなあと。