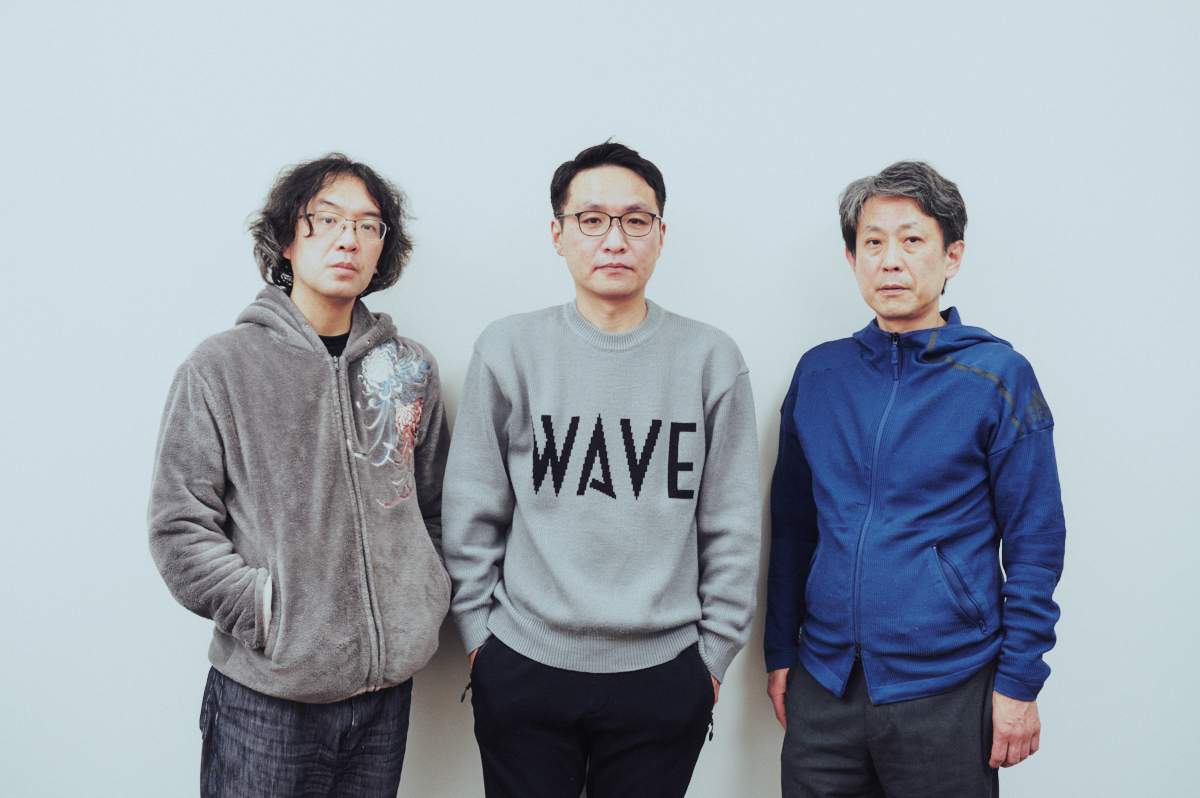

栗原裕一郎×大谷能生×南波一海が語る、音楽批評の現在地 「内容を薦めるのと、好きだから拡散するというのは違う」

アイドル文化と批評は相性がよくない

栗原:南波さんは2010年代の頭あたりから意識的にアイドルシーンにシフトしていったじゃないですか。アイドル文化にコミットするといきおいインタビューのような仕事が多くなると思うんですけど、そこでアイドルの評論集を出すとか、そういう方向を打ち出していこうとは考えなかったんですか?

南波:細かなレビューやコラムは書き続けてきたんですけれど、少しでも批判的だったり、疑問を呈したりするものに関して、ファンの防衛意識がめちゃめちゃ強い文化なので評論集は難しいのかなと。その隙間を縫って書いてきたので(笑)、作ってみたいんですけどね。一般流通していない、物販でしか売っていないようなCDを紹介すると喜んでくれる人も多いですが、コミュニティの中に土足で知らない奴が入り込んできたことに対して、「村のみんなが大事にしているものを勝手に広げないでくれ」みたいな意識も多分にあるように思います。

甲子園だと地方の予選から見て、「この選手は注目です」とかって話題になったりするじゃないですか。それも「野球」という大きなお皿があるから成立するんだと思うんですよ。音楽評論や音楽批評自体が大きな枠組みで成立しなくなっているのに、本当に小さいところのものをああだこうだと語るのはリスクがありますよね。これが面白かった、面白くなかったと雑誌とかに書くと、そこのコミュニティからしたら、バランスが崩れたり、へたしたら死活問題に繋がってしまうわけで。

栗原:南波さんの本『ヒロインたちのうた: アイドル・ソング作家23組のインタビュー集』(音楽出版社/2016年)はアイドル本人ではなく、作り手に焦点を絞ってインタビューする形だったでしょ。あのやり方ももう成立しにくいですか?

南波:いまも別の雑誌で作り手へのインタビューはしてはいるんですけど、シーン自体に活気があって潤っていた時期だったから書籍化できたのかなと思います。メジャーじゃない作品でも作曲家にインタビューすると読んでもらえるという土壌があったし、実際、次から次に出てくる音楽も面白かった。

『ニッポンの音楽批評150年100冊』の締めくくりでは、アイドルシーンが面白いのではないかという感じになってはいますが、2020年とか令和の時代になってくると、やっぱりピークが過ぎたというのははっきりと感じます。やっぱり、なんだかんだたくさんの人が興味を持って、お金が動いていたから成立していた文化だと思うんです。余裕があったから、その余剰でカウンターとして変わったアプローチの音楽が生まれていた気がする。

大谷:地下アイドルは、チェキが収入源なんでしょう?

南波:そうそう。コロナ禍になっても、アクリル板を立ててマスクをしながらチェキとか。

大谷:すげえ世界だな(笑)。

南波:そこで成立しているから、とやかく言うことでもないんですけどね。だだ、「お金はチェキで確保できるから、音楽的に冒険できる」というのは「お金はチェキで確保できるから、音楽的に冒険しなくて良い」ということにも、簡単にひっくり返るんですよね。いまは後者のほうが強いのかなと思ってます。

大谷:そうすると、2020年代はアイドル音楽自体が保守化に向かっているということですか?

南波:と言わざるを得ない。もちろん面白いものもあるんですけど、全体的に見たら、やっぱり減ってはいます。たまに「いまはK-POPのほうが面白いだろ」って言われることもあるんですよ。それぞれ楽しめばいいし、比較してどっちがどっちというものでもないとは思うんですけど、例えばBLACKPINKとか、圧倒的なクオリティのものをバーンと見せられた時に、「こっちの方が全然いいよな」と思ってしまうのもわかります。こちらから能動的に面白さを汲み取らなくてもいいから楽だし(笑)。

栗原:「こういう風に聴いたら面白いよ!」って受容の仕方をサジェスチョンするというのは、考えてみるとハイアート的だよね。アイドルはユーザー層の年齢というのもありますね。高齢者が多い(笑)。

南波:それもあると思います。若い人もいるところには全然いるんですけど。音楽的にも刺激的だったのに、「これは攻めてるな」と感じることが少なくなってきたのは、「ディスコやっておこう」みたいなことが続いたからだと思うんです。僕らみたいな40代以上の音楽ファンがポジティブに反応するから。ディスコでもエレクトロでもロックでも、かなりパターン化してしまった感があります。こういうことはあちこちで言っているんですけど、言うたびに怒られます(笑)。

大谷:ディスコのアレンジが音楽シーン全体でギャグじゃなくなったのは、2007年から2008年くらいだと思うのね。それにアイドルブームが乗ってきた。1999年にはモーニング娘。の「LOVEマシーン」とかあったけど、あれはまだネタというか、ほぼギャグじゃん。そうじゃなくて、普通にノスタルジーも含めてカッコいいと思えるようになったのは、2000年代後半だと思うんですよ。アレンジとしてオッケーとなった。

栗原:「恋するフォーチュンクッキー」もディスコに入れてる?

大谷:入れてる。あれはギャグじゃないディスコ。薄いフィリーソウルのアレンジがあって、それが音楽ファンにはありがたかったんだよね。これやっておけば、おじさんもついてくるみたいな感じもあったし。

南波:そういう感じでアイドルとディスコとか、あるいはアイドルとオルタナとか、いろいろな組み合わせがあってスリリングだったんですよ。でも、その面白さの先にはなかなか行くことができなくて、停滞した気がします。気付いたら、海外のアイドルが現行のR&Bみたいな尖ったビート作りで、ずっと面白い曲を出している状況になっていた感じですよね。