『つげ義春日記』はなぜ文学たりえるのか? 赤裸々に綴られた日々に漂う“正直さ”

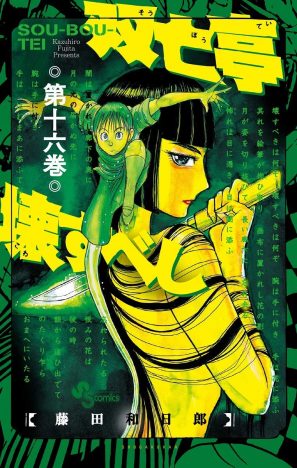

講談社文芸文庫の3月新刊は2点。これがなかなか攻めている。まずは『稲垣足穂詩文集』という「らしくない」企画にも驚かされたが、それはまあ想定内といえなくもない。ではもう1点は何かといえば、なんとつげ義春の『つげ義春日記』である。周知のように同文庫は渋めの純文学中心のレーベルであり、「漫画家が書いた日記」が収められたのはおそらく今回が初めてではないだろうか。また、カバーデザインも、従来のグラデーションがかかった地の色に箔押しの文字をレイアウトしたシンプルなものと違い、つげの代表作である『ねじ式』のイラストを全面に使った大胆なビジュアルになっている(このカバーデザインが今回の文庫化で一番「攻めて」いる部分かもしれない)。

赤裸々に描かれるつげ義春の”正直さ”

さて、この『つげ義春日記』は、1983年に『小説現代』で8回に分けて連載されたテキストをまとめた1冊で、具体的には1975年11月から1980年9月までの記述が収録されている。つげはもともとプライベートでも日記をつけていたそうだが、それは「自分の記憶メモ」のようなものらしく、同誌での連載のためにあらためて「清書」し、「多少作ってしまう部分」もあったという。つまり、本書は第三者が読むのを前提に多少のフィクションを交えて書かれた日記なわけだが、一見そうとは思えないくらい、赤裸々な内容が本文の要所要所で書かれていることに戸惑う読者も少なくないだろう。なかには長男の誕生や過去作の文庫化による再評価といった明るい話題も出てきはするものの、それ以外のほとんどのページが、妻の発病と手術、自分の身体や将来に対する不安、母親との微妙な関係、そして、そのほかの生きていく上でのしかかってくるさまざまな煩わしいことの記述で埋め尽くされているのだ。また、家賃や本の印税、原稿料といった“お金の話”が細かく書かれているのも興味深い。

この“正直さ”はいったい何かといえば、おそらくは日記という“表現”はこうあるべきだという、つげの真摯な態度の表われだろう。本書のあとがきでつげはこう書いている。

私は文学が好きでよく読むほうだが、作品ばかりでなく日記や年譜も熱心に読む。(中略)日記や年譜を読むことによって、作品をより深く理解するということはあるだろうけれど、私の場合はそうではなく、作家の私生活や境遇を知りたいために読んでいる。どんな病気をしたのか、どんな家に住んでいるのか、家族構成は、経済状態は、といったことに強い関心を寄せる。(『つげ義春日記』つげ義春[講談社文芸文庫]より)

そして、自分がなぜ作家の書いた日記に興味を持つのかといえば、「私は人生経験も浅く、未熟で、生き方が下手で、いつも動揺しながら暗闇を手さぐりで進むように、辛うじて生きている。常に不安で心細く頼りない。そんなとき他人の生き方を見るのは参考になり、慰められ、勇気づけられるからである」とつづけている。もし、文学というものが、人の生き方を描き、読者になんらかの道を指し示してくれる芸術だとしたら、つげが好んで読んだ作家たちの日記もまた、立派な文学作品だといっていいだろう。だからたぶん、過去にそうした他者の日記に「慰められ、勇気づけられ」たつげとしては、たとえ本書が「お金欲しさで書いちゃった」(解説より)ものだとしても、読者を欺くウソの日記を書くわけにはいかなかったのではないか。このある種の“正直さ”が、結果的に本書を(のちに講談社文芸文庫に収録されるような)文学作品にしたといえるだろう。もちろん、つげによる独特な味わいを持った文章の力によるところも大きいとは思うが。