『アンメット』が教えてくれた“ドラマを観ること”の醍醐味 すべてが“光”だった最終話

ドラマ『アンメット ある脳外科医の日記』(カンテレ・フジテレビ系)が最終話を迎えた。本当に丁寧に作られたことが見て取れる上質なドラマとして毎週楽しみに観てきたが、最終話は群を抜いて素晴らしかった。

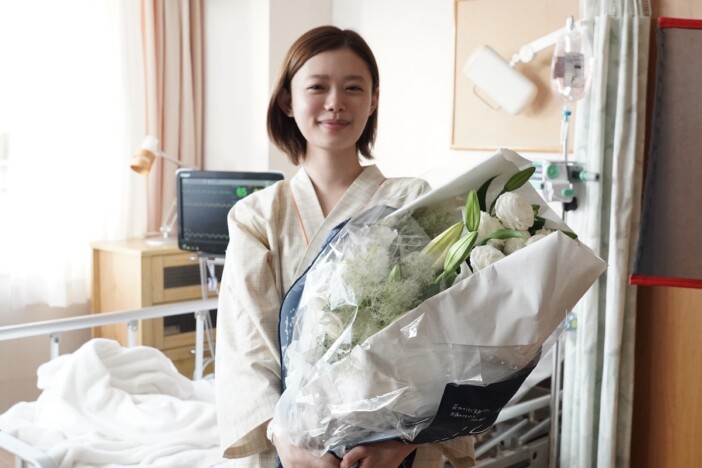

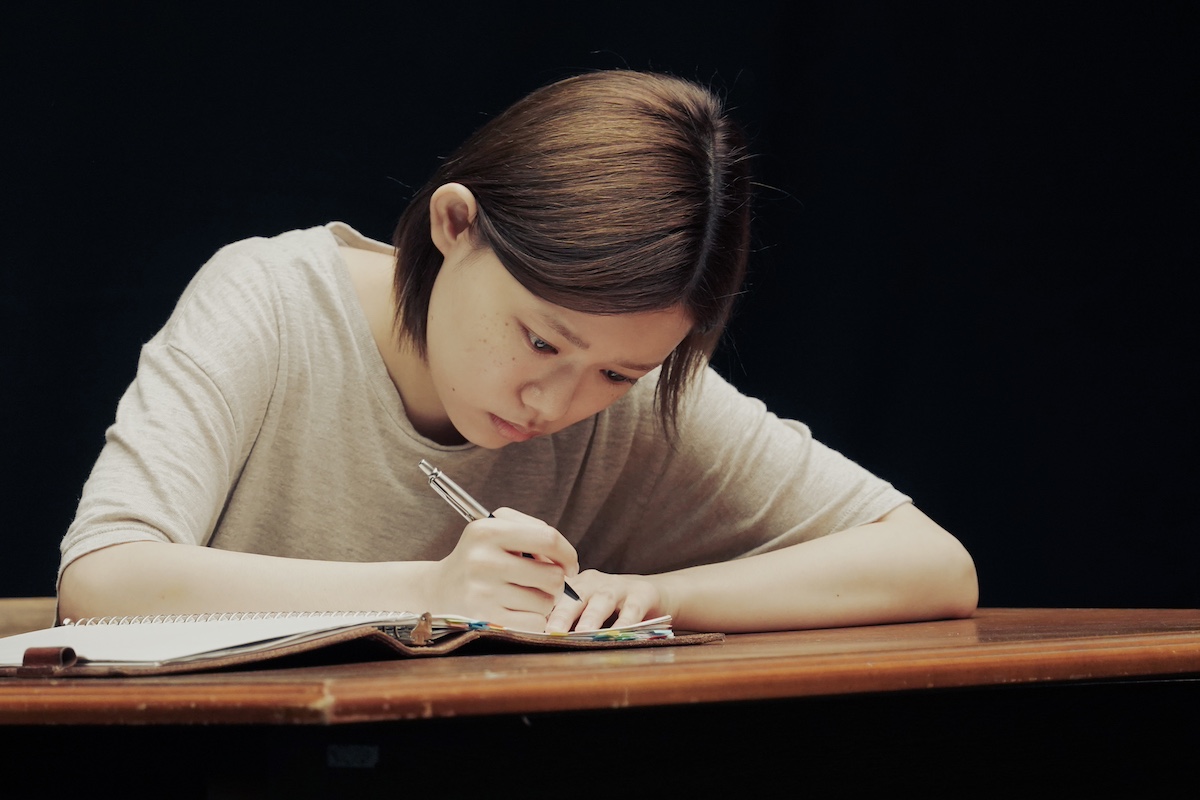

まず序盤の、記憶が数時間しか持たなくなったミヤビ(杉咲花)と三瓶(若葉竜也)の会話に引き込まれる。記憶が曖昧な中、迷子の子どものように不安そうな顔をしたミヤビが、やがて手を握ってくれている三瓶を信じて頷く時の表情の切実さに加え、三瓶の眼差し、仕草1つ1つにミヤビへの愛情が込められていることに気づかされ、思わずたじろいだ。そして、そこに響くミヤビの小さな「大丈夫です」という声と、握る手のショットが重なることで、私たち視聴者はその地点ではまだ知らない2人の「過去」の物語の存在を知る。NHK連続テレビ小説『おちょやん』、映画『市子』に続き、杉咲花と若葉竜也が演じる、本当にどこかに存在しているとしか思えない「誰か」の物語を見つめ続けることができて、心から幸せに思う。

子鹿ゆずる原作、大槻閑人による同名コミックを原作に、米田孝、本郷達也プロデューサーの元、脚本を篠﨑絵里子、演出をYuki Saito、本橋圭太、日髙貴士が手掛けた。fox capture planの音楽はもとより、それぞれ主題歌とオープニング曲であるあいみょん「会いに行くのに」と上野大樹「縫い目」は、ドラマの物語そのものの中にしっかりと組み込まれており、演者全員の好演含め、丘陵セントラル病院の「チーム医療」の素晴らしさ同様、総合芸術としてのテレビドラマのすごさというものを改めて感じずにはいられなかった。

本作はこれまで、様々な「光」を描いてきた。光、あるいは光を巡る葛藤。度々対立はするが、基本的に患者を思う気持ちと目指すところは似ている三瓶と大迫(井浦新)の見ている世界。三瓶の「どうすればくまなく照らして、アンメットをなくせるのか」という問いと、ミヤビが出した答え。もしくは、「命が助かって終わりじゃない」脳の病気と向き合い続ける患者とその家族が見つめる光。それは、時に居酒屋「たかみ」の店主・高美(小市慢太郎)が嗅ぐ鰹出汁の匂いだったり、意識障害で昏睡状態とされた娘を持つ母親(池脇千鶴)が聞く、娘の声だったりする。そんな中で、最終話はまさに、すべてが光だったとも言えるのではないだろうか。だから私たち視聴者は、家でテレビドラマを観ているだけだというのに、とんでもない奇跡を目の当たりにしたような気がしたのだ。

前述した冒頭のミヤビと三瓶2人のやり取りから始まったミヤビの家での2人の生活は常に、この時間が永遠に続かないかもしれないという予感の中にある。だからこそ互いの1つ1つの行動が、ともにいる時間が、無性に愛おしい。そしてミヤビ、あるいは三瓶がご飯を作り、それを美味しそうに食べる時間は、前後して語られることになる、ミヤビの「自分の中に光があったら暗闇も明るく見えるんじゃないか」という思いゆえに「おなかすいてくる」「おいしいともっと幸せになる」という理論の実践とも言える。また、それが、どんなに困難な状況を抱えていても幸せそうに焼き肉丼を食べることができる、ミヤビの強さの証明であるとも言えるだろう。