キリスト教における最大の謎「三位一体」はなぜ理解不能なのか? 哲学者・土橋茂樹に聞く「言葉の宗教」の複雑な歴史

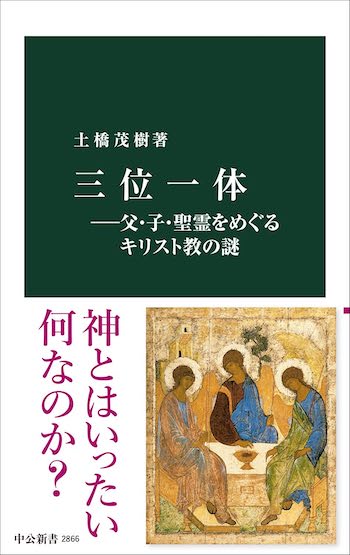

では「三位一体」とはいかなる概念であり、どのような歴史の中で確立されてきたのか。その成立過程も含めて難解なる「三位一体」という概念に、哲学者の土橋茂樹氏が正面から取り組んだ新書が、『三位一体―父・子・聖霊をめぐるキリスト教の謎』(中央公論新社)だ。「三位一体」という概念の成立を巡る複雑な歴史について、土橋茂樹氏に話を聞いた。

キリスト教は、成立の初めから「言葉の宗教」だった

――まずは、本書を執筆された動機から教えてください。

土橋茂樹(以下、土橋):キリスト教に興味を抱いた原体験から話すと、子どもの頃に『ハックルベリー・フィンの冒険』を読んだ際に、主人公のハックルベリー・フィンが「心からの祈りかどうかは“あの方”にはすべてお見通しだ」と考えるシーンがあり、神を信じるということはどういうことなのか、そもそも神とはどんな存在なのかを意識するようになりました。大学を卒業して研究者になってからは、ずっと哲学を研究していましたが、その後、ギリシア哲学とキリスト教が複雑に切り結ぶ時代に惹かれて、研究の軸足を初期キリスト教神学に移しました。本書で扱っている「教父」たちの三位一体論を読み、解釈しながら論文を書いてきたのですが、実は「三位一体の神とは何か」という根本的な問いについては、それほど深く考えたことがなかったのです。なぜなら、それは信仰において前提とされるものだったからです。

ただ、心の中にはいつもモヤモヤが残っていました。掴めそうで掴めない感覚です。研究仲間や教会の神父様に尋ねても、明確な答えは返ってきません。むしろ誰もが同じ曖昧さを抱えているように感じました。であれば、これは自分自身で徹底的に向き合わなければならない問題なのではないか――そう考えたことが、本書を執筆する直接のきっかけでした。

――その際、どのように研究を進められたのでしょうか。

土橋:やはり発端から順を追って探るしかありませんでした。キリスト教以前のユダヤ教にも立ち返り、時代ごとに人々が「神」をどう見ていたのかを丹念に調べる。その手掛かりは文献にしかありません。旧約聖書、新約聖書、そして教父たちの著作を「三位一体」という観点から徹底的に読み解くことから始めました。

もちろん、これまでも論文のために必要な箇所だけを拾い読みすることは何度もありました。しかし今回は効率を度外視し、最初から逐一確認しながら読み進めたのです。部分的な引用では決して見えてこない全体像を掴むためには、この方法しかないと考えました。

――父なる神、子なるキリスト、そして聖霊がひとつであるという「三位一体」の教義は、どのように生まれたのでしょう。

土橋:聖書そのものに「三位一体」という言葉は登場しません。ただし「父なる神」と「子なる神」であるイエス・キリストの関係や、「聖霊」がどのように働いているかについての記述は数多くあります。そこから後世の神学者たちが「神とは何者か」という問いに答えようとし、三位一体という教義を形作っていったのです。

重要なのは、キリスト教の神がユダヤ教の「唯一神」とは異なる相貌を持っていたという点です。歴史上実在したイエス・キリストは、奇蹟的な誕生を経て受難に直面し、十字架に磔にされて死を迎えます。しかしその後に復活するという出来事が語り伝えられました。初期のキリスト教には、こうした神話的な物語を合理的に理解し直そうとする「脱神話化」の営みがありました。教父たちはまさにその役割を担ったのです。

――紀元1世紀のキリスト教は、言ってみれば新興宗教のひとつだったんですよね。

土橋:そうです。しかもキリスト教はユダヤ教から分派して生まれました。当初はユダヤ教を否定するのではなく、むしろ改革し、より良いものにしようとする宗教運動だったのです。ところが次第に独自性を帯び、「私たちの神は何者か」という問いを理論的に整理する必要に迫られました。

ユダヤ教では神の言葉を人に伝える媒介者として預言者が存在しました。しかしキリスト教では、媒介者を介さずに神の言葉そのものが人格化し、イエス・キリストとして現れました。新約聖書はその出来事を集大成したものです。つまりキリスト教は、成立の初めから「言葉の宗教」だったのです。

――なるほど。

土橋:「ヨハネによる福音書」には「始めに言葉(ロゴス)があった。言葉は神とともにあった。言葉は神であった」と書かれています。キリスト教において「言葉(ロゴス)」は最重要の位置を占めます。神が人間に与える言葉自体がキリストという存在となっていく。信仰の対象を探る営みも「言葉」を通じて行われるのです。

さらに「ロゴス」には哲学的に「理性」という意味もあります。信仰はしばしば非合理な体験ですが、それを理性的に思索し、理解しようとする姿勢もキリスト教には組み込まれていました。つまりキリスト教は、信仰と理性を同時に抱え込む構造を最初から持っていたのです。

――だからこそ、教父たちによる「言語化/理論化」が必要とされたわけですね。

土橋:その通りです。ただ注意が必要なのは、信仰は必ずしも「神とは何か」を理解してから始まるものではないという点です。理解できなくても、人々はすでに信仰の生活を営んでいました。しかし異邦の地に布教するとなれば、自分たちの神をはっきり規定する必要がある。だからこそ言語化・理論化が不可欠だったのです。

当時のキリスト教は新興宗教ゆえに、既存の宗教から大きな圧力を受けていました。その意味でも、教父たちによる言語化は信仰共同体のアイデンティティを守るために欠かせない営みだったのです。

「三位一体」は最も非論理的な考え方

――その中で、いわゆる「二正面作戦」が展開されたのですね。ユダヤ教徒に対しては父なる神とは異なる「子なる神」の実在を、多神教徒に対しては「一なる神」を主張する必要があった、と。

土橋:ええ。「二正面作戦」が取られたのはおおよそ2世紀頃のことです。ユダヤ教や多神教の勢力に押し潰されないために、キリスト教は自己防御の姿勢を取らざるを得ませんでした。そこで相手によって論法を使い分けたのです。ユダヤ教徒には「イエスもまた神である」と説き、多神教徒には「父なる神とイエスは二つの神ではなく一つである」と主張する。つまり一方では二つの神を認め、もう一方では唯一神を強調する。結果として「二つであり一つ」という矛盾を抱え込むことになったのです。

――確かに、それは論理的に矛盾しますね。

土橋:そうなんです。「二正面作戦」は対外的には有効でしたが、その矛盾が自分たちに跳ね返ってきたとき、どう整理すべきかが大問題になりました。父・子・聖霊は一体なのか、三つの神なのか。教父たちはこの問いに直面し、頭を悩ませることになったのです。

――その議論の詳細が本書に記されているのですね。

土橋:はい。矛盾を抱えたのは外部との関係だけでなく、キリスト教内部の問題でもありました。だからこそ、より合理的な説明を求める声が高まったのです。ただ興味深いのは、最終的に「正統」とされた立場が、もっとも非合理に見える道を選んだという点です。

――どういうことでしょうか。

土橋:例えば「サベリオス派」は、一なる神が場面によって三つの顔を使い分けているのだと説明しました。これは一人の男が会社では頼れる課長、家では優しい夫、しかし地域では子供野球の鬼コーチでもあると言うのと似ていて、とてもわかりやすいありがちな説明の仕方です。ところが教父たちはこうした一見合理的な説を異端として退けました。残ったのは「神は三つでありながら一つ」という、最も非論理的な考え方。それをあえて「正統」として選び取ったのです。

――なぜ合理的な説明を退けたのでしょう。

土橋:神は人間の理解を超える存在だからです。わかったように説明できるものは、むしろ「神らしくない」とされた。教父たちは「わからなさ」を抱えつつも、それを何とか掴もうと徹底的に試みました。わかりやすい答えに飛びつかず、あえて非合理な道を選ぶ――そこに信仰の本質があったのです。

――その選択が、キリスト教の方向性を決定づけた。

土橋:そう言えると思います。聖書には「神秘」や「秘密」といった、人間には解き明かせないものが数多く書かれています。しかしそれを「わからない」と放置するのではなく、語り得ないものをどうにか語ろうとする宿命をキリスト教は背負った。イエス・キリストという存在は、その象徴でした。

――イエスが実在したことが決定的だったのですね。

土橋:そうです。神が人間になる「受肉」が可能であるなら、人間が神に向かう通路も開かれるはずです。神が人間となったことで、本来知り得ない神への手掛かりが与えられた。そこから神に近づこうとする考え方が生まれたのです。

――本来わからないものを「言語化/理論化」する。それがキリスト教神学の基本姿勢なのですね。

土橋:そうだと思います。そして、その背景にはギリシア哲学がありました。私が扱った「ギリシア教父」と呼ばれる人々は皆、ギリシア語を共通語とし、哲学の素養を持っていました。ギリシア哲学には「人間が努力すれば真理に到達できる」という思想があります。それに励まされ、語り得ないものを語ろうとしたのです。

宗教史の背後にあった「翻訳」という営み

――新約聖書がギリシア語で書かれていたことも含めて、議論がどの言語、すなわちどのような思想体系の中で議論されたのかも重要な視点ですね。

土橋:そうですね。ヘブライ語で書かれた旧約聖書の「出エジプト記」の中に、神が自らを名乗る場面があります。神の名というのは、神学的には非常に重要な問題なのですが、そこで神は「私はありてあるものだ」と言うわけです。つまり、「私は存在するものである」と。ヘブライ語の「在る」は「成る」と同じ動詞で、流動的な意味を持ちます。ところがギリシア語では「在る」と「成る」は別の語で、しかも「在る」には「在るもの」というように、必ず「もの」のイメージが伴います。結果として、ヘブライ人の中では融通無碍なイメージだった神が、ギリシア人の中では固定化された神という「もの」として理解されるようになった。翻訳の違いが神の観念そのものを変えてしまったのです。

――翻訳によって、ニュアンスに違いが生まれてしまうわけですね。

土橋:そうです。根本の部分である神の観念に違いが生じてしまい、ヘブライ人にとっては生命の活力源のようなイメージだったのが、ギリシアではアリストテレスが「存在するものとは何か」と問うていったように実体的な「存在論」の対象にもなってしまう。キリスト教がギリシア化したことにはメリットもありましたが、同時にデメリットもあった。

さらに言語の違いは東西教会の分裂にもつながりました。東西では教皇を立てる/立てないとか、聖職者の結婚の問題とか、いろいろなことが違っていたわけですが、そういう細部の違いだけではなく、重要な宗教規約がラテン語に訳される過程でニュアンスが変化したことが、1054年の分裂に至る遠因となったと考えられます。グローバルな宗教史の背後には常に翻訳という巨大な文化史的営みの影があったわけです。

――非常に興味深いです。

土橋:これは余談かもしれませんが、キリスト教はその後、さらに複雑になっていきます。というのも、7世紀にイスラム教が誕生して、その影響がキリスト教に入ってくるからです。

古代ギリシアの哲学者・アリストテレスはマケドニア人で、アレクサンドロス大王がスポンサーにつくことによって研究費を得ていました。ところが、アレクサンドロスが急死したあと、ギリシア人たちは反マケドニア運動を起こして、アリストテレスをギリシアから追放してしまいます。つまり、アリストテレスの哲学の主要著作はギリシアでは継承されていないんです。一方、アリストテレスの著作はアラビア人によって翻訳されて、イスラム教世界に大きな影響を与えたのちに、中世ヨーロッパに逆輸入されました。そのため、ヨーロッパで再発見されたアリストレスの著作には、アラビア語圏のエッセンスが入っていて、それが13世紀にトマス・アクィナスらが三位一体を論じる際に参照されました。

――なるほど。

土橋:ただし注意したいのは、教父や聖職者が時代のエリート層だったということです。一般信徒は文字を読めず、説教や宗教儀礼を通じて神を感じ取っていました。キリスト教に限らず、宗教には理論だけでなく、祈りや儀式といった実践的な営みも含まれています。

私の母もキリスト教とは無縁でしたが、道端のお地蔵様にも手を合わせるような信心深い人でした。祈りは対象を意識しなくても心を安らげる力を持つものです。そうした素朴な営みが出発点となり、一部の人々がそれを精緻に思索していった結果、神学が成立していったのでしょう。宗教というものの根本には、人々の素朴な祈りがあるという視点は欠かせないものだと思います。

――最後に、本書をどのような読者に届けたいですか。

土橋:昔の「人文学」は「哲・史・文」といって、哲学・史学・文学の三分野を合わせた総合的なものでした。同じように宗教・哲学・歴史を横断的に考える人にぜひ読んでいただきたい。そうした人は多くないかもしれませんが、どれか一つにしか興味がない人でも、試しに手に取ってみれば必ずどこかに引っ掛かる部分があると思います。そうした小さな引っ掛かりが思いもよらぬ出会いにつながれば、著者としてそれ以上の喜びはありません。

■書誌情報

『三位一体―父・子・聖霊をめぐるキリスト教の謎』

著者:土橋茂樹

価格:1,210円

発売日:2025年7月23日

出版社:中央公論新社