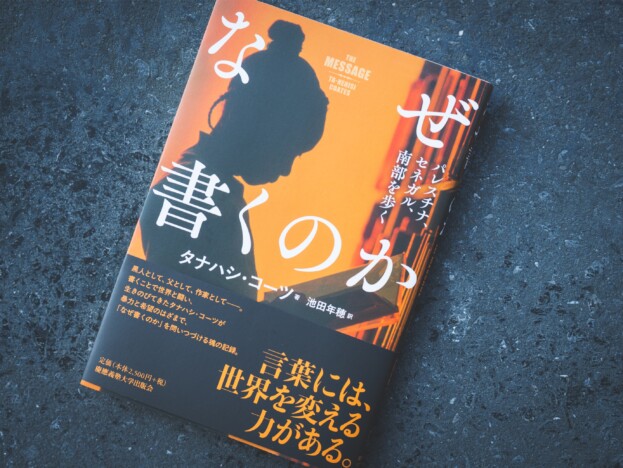

すべての言葉に贖罪と格闘と責務をーータナハシ・コーツ『なぜ書くのか』榎本空:評

今、言葉と格闘している誰もが手に取るべき本だと思う。言葉によって他者とのつながりを想像し直し、どの命が生きるに値しどの命がそうではないのかという、ますますくっきりと現れつつある命の序列を撹乱しようと企てている誰もが。

■書くことは、森のなかに入っていくこと

タナハシ・コーツは、現代アメリカを代表する公的な黒人知識人の一人である。アメリカにおいて黒人として生きることとはいかなる営為であるのかについて、その経験を内側から親密に描いた『世界と僕のあいだ』は、多くの読者を得た。本作『なぜ書くのか』は、そんなタナハシ・コーツの最新作。書き手としての彼の魅力——踏みつけられたものたちの歴史への洞察に根ざした社会批評、安直な楽観主義を拒否するペシミズム、政治を芸術にするという抒情性と正直さ——を、余すことなく味わうことができる。

紀行文と言えば、そうなのだろう。セネガル、アメリカ南部のサウス・カロライナ州、そしてパレスチナ。コーツはこれら三つの地を歩きつつ、思索を深めていく。コーツにとって書くということは、森のなかに入っていくようなことだという。なぜなら書き手の任務とは「その森をこれ以上ないほど精密に地図に描き出し、地図を見る者にまるでその森のなかに運ばれたように感じさせる」というものだから。それゆえ書き手は「ただ森の端に立っているだけではいけない。その土地を歩かなければならない」。コーツにとって旅をすることは書くこととつながっているのだ。

こうしてコーツは、アフリカ系アメリカ人にとっての「帰還」の意味を問うために中間航路を遡ってセネガルにまで赴き、自身の著作の焚書問題で揺れるサウス・カロライナのある学校を訪れ、「パレスチナ文学フェスティバル」の招待を受けてパレスチナを歩いた。それぞれに人間の痛みと、それを生み出した社会構造、歴史、暗闇に触れようとするような三つの旅路は、深い読後感を残す。

■巨大な夢としてのパレスチナ

そう書いた上で、もしこの本から一章だけ選ぶとするなら、それは「巨大な夢」と題されたパレスチナについての文章になるだろう。全体のほぼ半分を占めるこの章を読むためだけでも、『なぜ書くのか』を手に取る価値はある。

パレスチナについての文章と書いたが、それはこの章がなんたるかを正確に表しているわけではない。ルポルタージュではないし、当然、両論併記・公正中立を盾に神のような視点を弄ぶ記事でもない。これは奴隷制とその余生にからまれながらも、アメリカという帝国の一部として存在するアフリカ系アメリカ人が、そのことの自覚を促されながらパレスチナの地を歩くという自省の旅、支配するものと支配されるものについて言葉を探そうとする文章である。

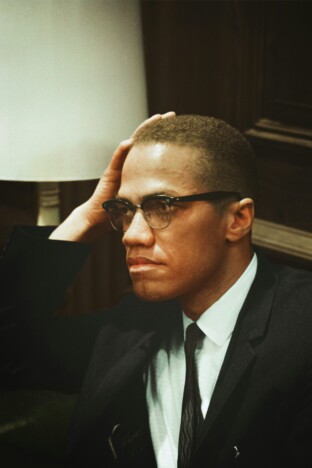

アメリカの黒人とパレスチナの人々との間には、長い連帯の歴史があった。マルコムXから公民権運動内の若く、ラディカルなグループ、そしてコーツの父親がその一員だったというブラック・パンサーまで。みな、自らの土地を追われ、監視され、分離され、殺戮されるパレスチナの人々に、アメリカの黒人の姿を重ねていた。それはコーツが自身の権利を主張できる歴史であったはずだが、彼はいささか異なる地点から出発した。

二〇一四年にアトランティック誌に寄稿された、「賠償請求訴訟」というコーツが大きく名を売るきっかけとなったエッセイがある。ここでコーツは、アフリカ系アメリカ人へと支払われるべき損害賠償の要求を論理的な説得力を持って展開したのだが、そこで歴史的なモデルの一つとして提示したのがドイツからイスラエル国家への賠償事例だった。長きにわたる離散、ホロコースト、それらを経て「宇宙の道徳律が正義へと向かってかかる長い弧の典型」、それがコーツにとってのイスラエルだった。そうしてコーツは賞賛され、一躍時の人となり、またそのエッセイにおいて不在とされたパレスチナ人の存在と経験については一部から厳しい批判を招いた。

■抽象化することの罪

コーツがパレスチナの地を訪れた時、すでにあのエッセイが発表されてから十年近くが経っていた。そこで彼が目にしたのは「マーカス・ガーベイのすべての夢が実現に至った」イスラエルというユートピアではなく、「私の両親が生まれ育った世界に似た場所が、地球上にまだ一ヶ所残されている」という抑圧されたパレスチナ人の境涯の荒涼たる光景だった。コーツはエッセイを通じて幾度となくパレスチナに黒人の経験を重ねている。そうせざるを得なかったのだろう。彼以前の黒人の多くが同じようにした。しかしそんな共感の物語という誘惑にとどまることを拒否するように、コーツは「私の古い世界の衛星としてではなく独立したものとしてこの新しい世界を描」こうとする。それが彼の知性の胆力であり、正直さなのだ。コーツのそれは、かつて自身が犯した「抽象化することの罪」の償いの旅であり、植民地化されたパレスチナの不条理と苦しみに新たな言語を探すための未完の旅だった。

底が抜けてしまったような今という時に、パレスチナが複雑な問題なのではなく、正義がどこにあるのかという極めて単純な私たちへの問いかけであると言って憚らないタナハシ・コーツがいることを幸いに思う。そんなごくささやかな発言すらもが、今となってはとてつもない偉業であることを知っているから。もちろんコーツの最後の要求——「彼ら自身の手によって紡がれた物語」——は、彼の地で人々が飢えさせられ、虐殺が続き、私たちに遺言のように届く彼らの言葉を私たちがかき集めては読み、それでもなお全く十分ではないと感じている今にあって、すでに時を逸しているように聞こえるのだが。