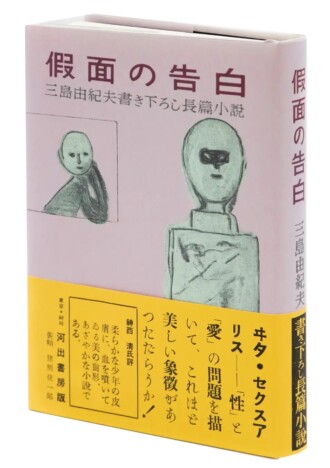

ノーベル賞を夢見た三島由紀夫と、“幻の一冊”について 『春の雪』が問いかける文学の力

古書市にはときどき、言葉では説明のつかない熱が立ちのぼる。東京都千代田区で7月3日に開かれた「七夕古書大入札会」の報道向け内覧会に並ぶ本のなかに、あの三島由紀夫による『春の雪』の試作本、通称“ノーベル版”があった。この本は7月16日時点、神保町の古書店、小宮山書店のウェブストアで税込価格1,100万円で販売中だ。(参考:小宮山書店ウェブストア)

三島由紀夫がノーベル文学賞を意識して、自ら準備したとされるその一冊は、毛筆署名が入り、通常の初版(1969年)よりも早い、「昭和四十三年十月三十日」の日付が奥付に記されている。1968年といえば、川端康成が日本人としてはじめてノーベル文学賞を受賞した年である。その事実を考えると、この本にはただならぬ「意図」が込められているように思えてならない。

三島がどれほどノーベル賞に執着していたのか、それは確かめようのないことだ。だが、三島を担当した編集者たちは、三島がノーベル賞に対して並々ならぬ思いをもっていたという。もしこの試作本が、海外の選考関係者や日本国内の推薦人に「これが自信作だ」と示すために用意されたものだったとすれば——その行為の切実さと、どこか人間らしい小さな焦りに、少し胸をつかまれる思いがしてこないだろうか。

いったい作家は、文学で何を求めるのか。名誉か、思想の体現か、それともただ物語を語ることそのものか。三島はそのすべてを求めていたようにも思える。武士のような美学と、冷徹な戦略家としての顔。その二面性が、「ノーベル版」と呼ばれる試作本の存在に象徴されている気がしてならない。

そもそも『春の雪』は、『豊饒の海』四部作の第一巻として書かれた。輪廻転生をテーマに、貴族社会の没落と精神の遍歴を描く壮大な物語だ。しかし皮肉なことに、ノーベル賞を手にしたのは三島ではなく、川端だった。この本の完成後の1970年11月25日に、三島は東京・市ヶ谷の陸上自衛隊東部方面総監部で割腹自決する。そして三島の死から二年後、川端も自殺してしまう。

川端の静かで繊細な詩情と、三島の劇的な美意識は、同じ「日本文学」であってもまったく異なる方向を向いていた。選ばれなかったことに対して、三島が何を思ったか。想像することしかできないが、それでもなお、彼が作品で世界を射抜こうとした姿勢は変わらなかったように思う。

栄誉を逃した一冊が、今になって「文学とは何か」を私たちに問い直してくる。評価や受賞という結果に回収されない文学の力を、私たちはまだ信じられるだろうか。