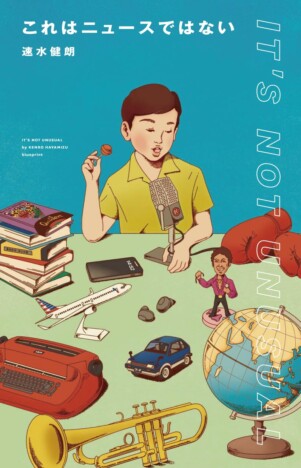

速水健朗のこれはニュースではない

クイーン、アレサ・フランクリン、ボブ・ディラン……相次ぐ大物ミュージシャンの伝記映画 “最後の大物”はカーペンターズ?

ライター・編集者の速水健朗が時事ネタ、本、映画、音楽について語る人気ポッドキャスト番組『速水健朗のこれはニュースではない』との連動企画として最新回の話題をコラムとしてお届け。

第24回は、もしカーペンターズの伝記映画が作られたら、という話。

カーペンターズは最後の大物

ミュージシャンの伝記映画のネタが、そろそろ尽きつつある。『ボヘミアン・ラプソディ』から始まったブームで、アレサ・フランクリン、ホイットニー・ヒューストン、エルヴィスなどの映画はどれもおもしろかった。最近はボブ・ディラン。けれど、そろそろ題材の尽きが見えてきた気もする。

しかし、まだ“最後の大物”が残っている。カレン・カーペンターだ。

子どもの頃、家で一番よく流れていた音楽がカーペンターズだった。でも、高校生になる少し前、自分からはほとんど聴かなくなった。この頃から音楽に対して、“マニア的”な視点や“通”としての選別意識を持つようになった。特に、親が好んでいた音楽からは距離を取るようになっていった。

ちなみに、1980年代後半の村上春樹のエッセイには、当時のカーペンターズの評価を示す記述がある。

「ずっと昔からカーペンターズといえば人畜無害の健全バンドとして、音楽通からは一貫してさげすまれてきた。」(『‘THE SCRAP’懐かしの80年代』)

つまり、耳障りが良く、大衆的すぎるポップスとして、カーペンターズは“音楽通”から敬遠されていたわけだ。

ミュージシャンの伝記映画の魅力は、その人生全体を描くよりも、ある短い期間を濃密に切り取ることで、既存のイメージを覆すところにある。バズ・ラーマンの『エルヴィス』もそうだった。エルヴィスの全盛期はさらりと流し、謎めいた存在として語られてきたパーカー大佐に焦点を当て、ラスベガス時代のプレスリーを描いていた。

1973年のカーペンターズ

もし自分がカーペンターズの伝記映画をプロデュースするなら、1973年5月にスポットを当てたい。

この年の5月1日、5枚目のアルバム『ナウ・アンド・ゼン』が発売された。カーペンターズ全盛期だ。ただ、このアルバムはカバー曲が多く、B面はポップスのカバーメドレーになっている。普通に考えれば、新曲を作る余裕がなかったようにも思えるが、実はこれが彼ら初のセルフプロデュース作品。つまり、自分たちが本当にやりたかったことを実現している可能性もある。

同年には『アメリカン・グラフィティ』がヒットし、前年にはドン・マクリーンの『アメリカン・パイ』が突如として大ブレイクしている。当時のアメリカはすでに「古き良き時代」、つまり10年前へのノスタルジーに浸っていた。ケネディ暗殺以前の時代を懐かしむ風潮だったのだろう。

アルバム発売当日、カーペンターズはホワイトハウスに招かれ、『トップ・オブ・ザ・ワールド』を演奏している。この日、西ドイツの首相が訪問していた。変動為替相場制の導入直後であり、アメリカのベトナム撤退も決定していた。ニューヨークではワールドトレードセンタービルが完成し、カイラブ1号が無人飛行で打ち上げられる直前でもある。少し後に、ブルース・リーが死去している。

同時期、ウォーターゲート事件の報道が過熱していた。この少し後には、上院特別委員会による公聴会が始まり、アメリカ全土が騒然となる。ニクソンの辞任は翌年のことだ。

カーペンターズは、ニクソンお気に入りのバンドだった。それは、彼らが理想的なアメリカの家族像を体現していたからだ。ニクソンは若者文化や反体制的なロックが嫌いで、当時のロックミュージシャンやジャーナリストたちもまた、ニクソンを忌み嫌っていた。リチャードは共和党支持者だったとはいえ、政治的に利用されているという自覚もあったはずだ。実際、それがセールスにマイナスの影響を与えた部分もあっただろう。カーペンターズ自身も「いい子ちゃんバンド」に見られることに不満を抱いていたはずだ。今の「ゆず」だって、同じように思っているかもしれない。

カーペンター兄妹の家族は、コネチカットの中流階級のごく普通のアメリカ家庭だった。ただ、リチャードには幼い頃からピアノが与えられ、しっかりとした教育も施されていた。これは当時のアメリカ中流層の豊かさを象徴している。