小説版『機動戦士ガンダム』が『GQuuuuuuX』に与えた影響とは? 富野由悠季が描いた「原初のガンダム」の姿

また小説版ガンダムでは、序盤の山場であるテキサスコロニーでの戦いでガンダムが大破し、アムロはガンダム3番機であるG3に搭乗することになる。このG3に施されていたのが、マグネット・コーティングだ。アニメでもアムロの操縦速度に耐えられなくなったガンダムに施されていたが、小説版でも登場。本文中の説明によれば、これは一種の磁気軸受であり、このコーティングによってガンダムの反応速度は上がったとされる。

が、小説の文中ではこのマグネット・コーティングについて「しょせんはメカニズムである。機械であった」「人間の本能的リアクションに応えるだけのスピードは持ち合わせていない」と書かれており、ニュータイプの反応速度は機械の限界を容易に上回ることが示される。広大な時空を認識し、超高速で精神を活動させるニュータイプが大型ロボットに乗ったらどうなるか、あくまで大真面目に考えた結果がマグネット・コーティングとその限界なのである。

また、シャリア・ブルの乗るブラウ・ブロが砲座を有線制御する構造のため、ニュータイプにはかえって難敵であるという描写も興味深い。エルメスのビットは脳波を使ったサイコミュによって制御される。だから戦闘空間の脳波を感知できるニュータイプはどこから攻撃されるかを感知できるが、有線制御だと空間に脳波が放出されないのでニュータイプといえどどこから攻撃されるかわからないのである。筋が通っているし、強敵を成立させるための理屈づけとして説得力がある。

小説版ガンダムの大きな特徴が、これらの設定との整合性、そして人類社会の課題に大真面目に向き合っている点だと思う。「人類が宇宙に大規模移住したら、人間はどう変化するか」に始まり、「宇宙の広さに適応した人間が巨大ロボットに乗ったらどうなるか」「覚醒し宇宙の環境に適応した人間が兵士として戦ったらどうなるか」といったニュータイプのディテールや、「若い男女が狭い軍艦で一緒に居住したらどうなるか」「そもそもモビルスーツのコクピットからはどう降りるのか」という点まで、本当に大真面目に考え抜かれており、ファジーなまま放置されていると感じる部分がほとんどない。作品内に登場する全要素に「こうなったから、こうなる」という因果関係が設定されており、それは作中に登場する男女の関係についても貫かれている。

その考え抜いた理屈を、なんとかして漏らさず伝えたい。自分が考えたことを、どうにかして誤解なくわかってほしい……という強い気持ちが、小説版ガンダムからは溢れている。その「理解してほしい」という気持ちがあればこそ、登場人物のセリフがやたらと説明的になったり、地の文で自らの考えをみっちり説明してしまったりするのだろう。結果的に小説としてはわかりにくくなってしまっているが、この生真面目さと熱さこそが富野監督の性格であり持ち味だと思う。

『機動戦士Gundam GQuuuuuuX Beginning』では、この小説版も参照されている節がある。シャリア・ブルとシャアの関係や、前半部で登場するジオン側のモビルスーツがザクとリック・ドムだけであり、他にはビグザムとブラウ・ブロをベースとしたキケロガくらいしか出てこなかった点など、小説版準拠と思われるディテールが多いのだ。

こういった目配せが見られる以上、おそらく『GQuuuuuuX』の本編も小説版からの影響を受けるのではないかと思われる。もちろん小説版は『GQuuuuuuX』本編より時系列的には前である一年戦争を描いているから、直接的な引用の形はとらないだろう。ただ、ストーリーのテーマに関して小説版の影響を受けることはあるのではないだろうか。具体的には、「ニュータイプとはなにか」「人と人がわかりあうとはどういうことか」「人は宇宙でどのように生きていくべきか」という、小説版に盛り込まれていた問題意識を引き継いで、何かしらの回答を返すことがあるのではないか……と、自分は思っている。『GQuuuuuuX』のパンフレットでも、シリーズ構成と脚本を担当する榎戸洋司が「ニュータイプというテーマは絶対外したくなかった」と発言しており、ある程度小説版の問題意識と重なる内容になることは予想できる。

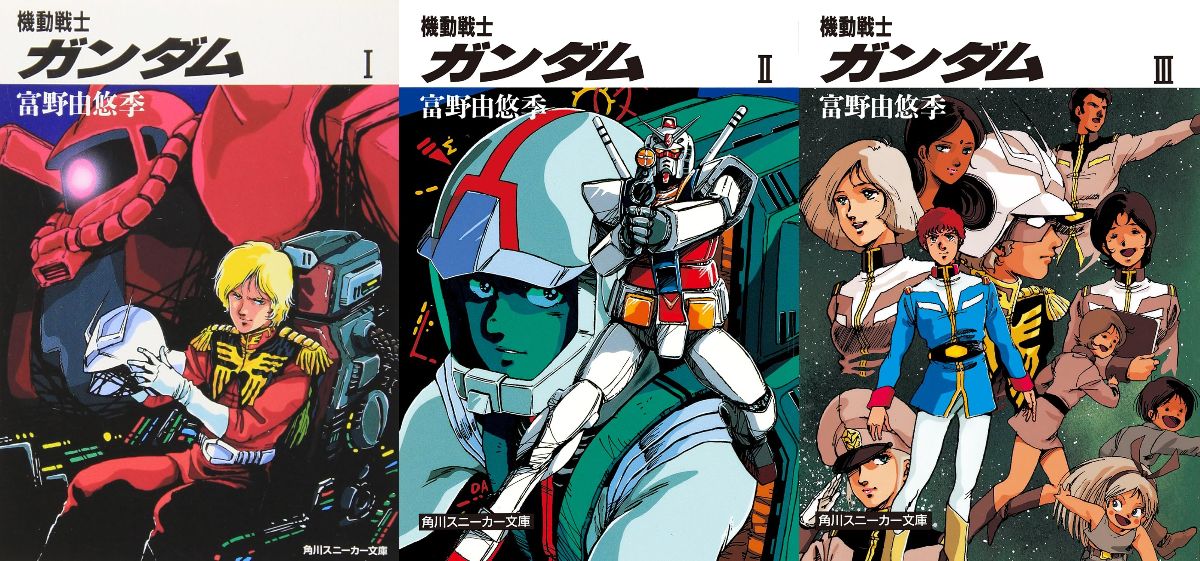

以上の理由から、『GQuuuuuuX』のサブテキストとして小説版ガンダムは見逃すことのできない作品ではないかと、自分は推測している。もし未読なら、『GQuuuuuuX』本編の放送が始まる前の今が読みごろのはずだ。なんせ文庫本三冊という長さの長編な上に読みやすいとは言いづらい本だが、咀嚼しがいのある歯応えを感じられるはず。まだガンダムシリーズの行く末が見えていなかった頃の「原初のガンダム」の姿を、改めて読み返してみてほしい。