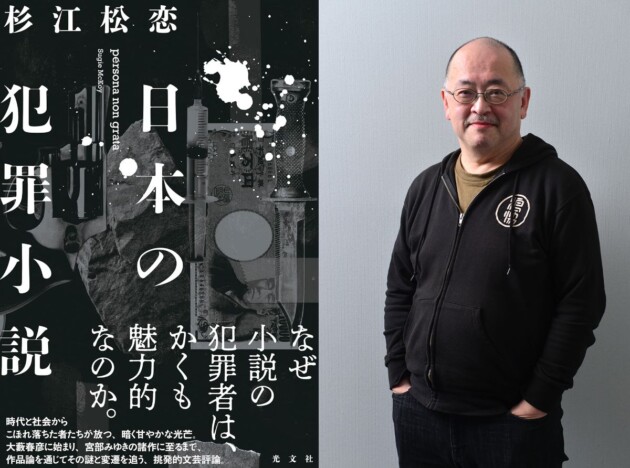

ゲッツ板谷「自分のケツをバンバン叩きながら書いた」 12年ぶりの小説『ともだち』に込めた想い

「ぽっかり空いた穴にそのまま合田くんがバンッと入ってきた」

板谷:あいつは自分が発達障害だってことをちゃんと理解して行動してるんです。たとえば大切な人と会うときに何もしないと絶対そういうのが出ちゃうから、自分の頭の中にスイッチを5つぐらい作っておいて、「これには絶対に触んないようにする」って決めておくんですって。俺と会う前は「板谷さんは酒も飲むけど、バカみたいには飲まないから、自分は飲まないほうがいい」っていうスイッチを作る。だからあいつがめちゃくちゃ飲んだという記憶はほとんどないんですよね。そういう管理をしているので、俺は十何年、あいつが発達障害だというのは全然わかんなかったんです。

——「周りの人が自分に対して見せない顔がある」というのを知らない人は多いと思います。そういうことに気づけなかった自分を知るという小説でもあるわけですね。『ともだち』の中で沖田さんはかっこよく書かれてるんですけど、ゲッツさんの気持ちが反映されているんだと思いました。

板谷:そうそう。「やっぱこいつ、すごいヤツなんだな」って。沖田は最初俺に「漫画を見てほしい」って来たんですよ。漫画家でもないのに(笑)。「え?」っつって見たら、「絵ぇ下手だな」と思ったんですよ。「なんだこれ」と思って。だけど読んでたら、すごいストーリーがブワーッと広がる感じだから、「こいつ、話作れんだろうな」とは思ってたんです。

——その頃から。今は『透明なゆりかご』で講談社漫画賞も受賞して、大変な人気作家になってますものね。『ともだち』を通しての、もう一人の主人公は香川県で出会った合田さんだと思うんですが、一時期ゲッツさんはTwitter(現X)で、毎日「合田くーん」って呼びかけてましたよね。あれ、なんのおまじないなんだろうと思ってました。

板谷:ずっと合田くんに捕まってたんですよ。例えば、夜とか仕事終わって、ちょっとTwitterやろうと思って「合田くん、合田くん」っつって呼ぶと、もう絶対一分以内に「はい、ゲッツさん!」って(笑)。ずっとあいつ見てるんですよ。それで「合田くん」って呼ぶとすぐに返事するから、電話みたいな感じになって。3年間ぐらい合田くんには本当にハマりましたね。この本にも書いたけれど、ある事件があって「キャームはちょっと停学にしよう」と思って会わないようにしてたんで、そのぽっかり空いた穴にそのまま合田くんがバンッと入ってきたような感じでした。キャームがいなくなって家が雨漏りばっかしちゃって、「うわあ、まいったなあ」って言ってたら、その穴に合田くんがバンッと入って。しかも、それがラジオみたいにずーっとしゃべってるっていう。

——合田さんが統合失調症で仕事ができずにいるということを知ったゲッツさんは、面倒をみてあげようとする。その中で自分の足りない部分に気づいていきますね。「自分は、大人としての責任の取り方はまだ甘かった」と。過去の『インド怪人紀行』(角川文庫)なんかもそうなんですけど、そういう風に人間関係を通じて自分のことを再発見していく過程が描かれることが、ゲッツさんの作品ではよくあります。きちんと「まだまだ甘かった」と自己批判されるのがこの本の美点だと思いました。

板谷:これも書きましたけど、精神病院の先生と会って話したときに、「じゃあ、合田くんを助けるにはどうしたらいいんですかね」って聞いたら、「一人の人間が一人の人間を助けるなんて、そんな甘いもんじゃないですよ。一人の人間を助けるには何人かの人間がいて、それぞれの分野があって、各自が担当しながら助けていくんです」って言われたんです。あの先生に会って、それが聞けただけでもよかったなと思います。この本は最初、すごく頭でっかちだったんですよ。合田くんとのエピソードがもっとあって、新保さんと徳間の編集者に言われて3割ぐらいカットしました。書くほうからすれば、自分で書いた文章だから、大げさなこと言うと子供みたいなもんじゃないですか。それを削ってくれと言われると、最初は「えーっ」って思うんですけど、でも新保さんたちとは信頼関係があるから。思い切ってバッサリ切って、結果としてはよかったですね。

——過去の本でそこまで編集者に言われて切ったことはありますか。

板谷:文章じゃないけど、『ワルボロ』の2冊目(『メタボロ』幻冬舎文庫)を半分ぐらいを書いたときに脳の血管を切っちゃったんですよね(笑)。

——あ、そっちを。

板谷:だから2冊目は、途中でテイストが違っちゃってるんです。急にガキが書いたような感じになっちゃって。だから、あのときも病院の先生には、「もう文章は書けないから、ライター以外の仕事を探したほうがいいです」って言われたんですよ。ダメなのか、と思っていたら『パチンコ必勝ガイド』をやっている担当の編集者が、「もう一ヶ月休んだんだから、そろそろ書いてもらうよ」って。「無茶言うなよ。書けねえよ!」「なに甘えたこと言ってんだ」っつって。女の人なんですけど、それでケツ叩かれてやってるうちに、けっこう書けるようになりました。ただ、脳出血やる前は、集中でガンッて入ると、もう気がつくと7、8時間書いたりとかしてたんですよ。だけどこの病気をやった後は、言葉が出てこなくなっちゃって。そうすると、ターボが止まっちゃう。病気前と『ともだち』は、そこが違うんです。「仕事やんなきゃダメだ」って、自分のケツをバンバン叩きながら書いてるって感じでしたね。

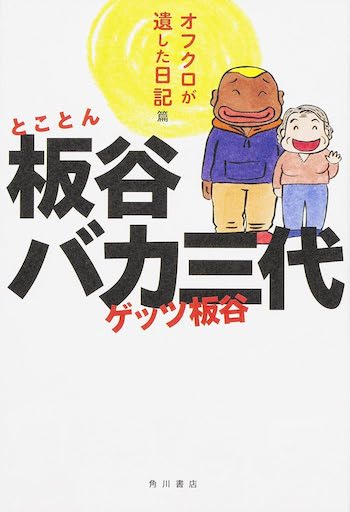

——『板谷バカ三代』の最終巻(『とことん板谷バカ三代』角川文庫)は、亡くなったお母様の日記がかなり掲載されるなど、その前の巻とはテイストが異なります。あれもゆっくり書かれた文章だったんですか。

板谷:と言うより、おふくろのことを書きたかったんです。おふくろは子供たちを助けてくれたんですよ。俺が脳出血をやったとき、おふくろはがんでもう余命1ヶ月って言われていたんだけど、二日にいっぺんぐらい見舞いに来て、俺はそのときすごい水虫だったんだけど、足を酢で洗ってくれていたらしいんですね。俺は意識がなかったんだけど、無意識ながら「なんか俺の足をつねってくるヤツがいるな」みたいな(笑)。そういうことがありました。

うちの弟の嫁は子宮がんだったんですけど、それを知ったらすぐに病院に行かせて手術をさせて、それが完了してから「これで私の役割は終わった」って死んでったんです。あと一つ心残りがあるとしたら、俺の妹の子供が自閉症なんですけど、その妹のことが心配でしょうがなかったというのはあるだろうなと。念を残しながら死んでいったと思います。『とことん』はそのことを書きたかったんですね。

——そのエピソードも『ともだち』に出てきます。今まで書かれてたことのいろいろな要素が出ている小説になっているんだな、と思いました。今後は何を書いていきますか。

板谷:もし反応がよければ『ともだち』の続篇は書きたいです。あとは西原のことですね。俺と西原しか知らないようなこともあるから。この10年ぐらい遊んできちゃいましたからね。コラムも本にするくらいは溜まってますし。

——『アサヒ芸能』の連載もぜひ。読んでましたけど、すごくおもしろかったですよ。叶姉妹に取材断られた話とか。伝説の「五つ星ホール」は、さすがに本にはならないですか。

板谷:あれね。現地で世話になった人もいるんだけど、正直に「ひどかった」とかキツいこと書いちゃってるんで、倫理的に本にするのは難しいと思います(笑)。

——それは残念。ではとりあえず『ともだち』続篇に期待します。本が売れますように。