聖徳太子はなぜ「超能力者」として語られるようになったのか? 偽史言説や陰謀論のメカニズム

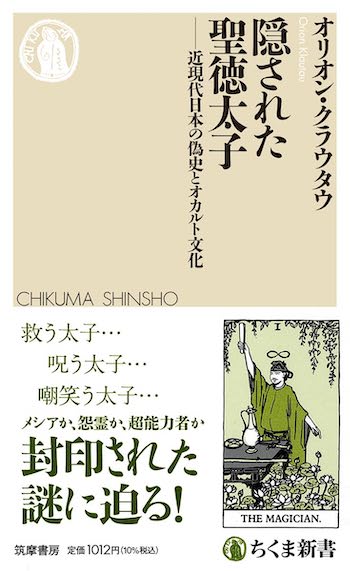

『隠された聖徳太子――近現代日本の偽史とオカルト文化』(ちくま新書)は、日本史上もっとも神秘的な「聖人」である聖徳太子が、1000年以上ものあいだどのように語り継がれてきたのかを辿ることで、その時代ごとに人々がなにを求めていたのかを探った一冊だ。戦前/戦後の聖徳太子像の変化や、1970年代のオカルトブームにおける聖徳太子像などを捉え直し、「歴史」と「偽史」の曖昧な境界を歩む本書は、昨今流布する陰謀論などについて改めて考える上でも有益な読み物と言えるだろう。著者のオリオン・クラウタウ氏に、オカルトや偽史も含めて聖徳太子を研究する意義を聞いた。(編集部)

聖徳太子の“キリスト教影響説”の発生

――そもそもクラウタウさんは、聖徳太子の存在をどのような文脈のもとに知ったのでしょう?

オリオン・クラウタウ(以下、クラウタウ):私はもともと近代日本仏教の歴史を研究していました。日本の仏教史と言うと、多くの方は恐らく飛鳥時代の聖徳太子とか平安時代の空海、最澄、あるいは鎌倉時代の道元とか日蓮、親鸞といった人物についての研究を想起すると思うのですが、21世紀に入ってからは、明治維新以降の仏教研究が非常に盛んになっています。私は後者の文脈で、近代日本において仏教という概念がどのように再構築されていったのかを研究していて、その関連で「表象としての聖徳太子」に興味を持つようになりました。

――本書の副題は「近代日本の偽史とオカルト文化」となっていて、興味深いです。

クラウタウ:偽史やオカルトへの関心は、2022年に亡くなられた吉永進一先生の影響が大きいです。私は以前から近代仏教関連のことで、日本オカルト史研究の泰斗である吉永先生に、いろいろと相談していました。吉永先生がコロナ禍に始められた「オカルティズム史講座」というオンラインのサロンには、いつも100人近い識者が参加して、そのチャット欄が毎回大いに盛り上がっていました。私はそのお手伝いをしているうちに、コーディネートだけではなく、研究の面から貢献できないかと思うようになったんです。

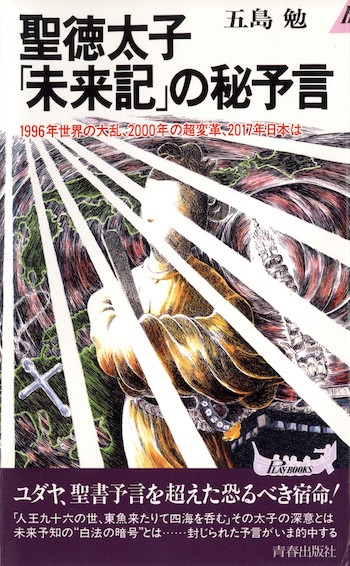

そこで、日本のオカルト文化の中心的な要素のひとつである「偽史」の研究に取り組むようになり、石井公成先生による「聖徳太子研究の最前線」というブログをきっかけに、オカルト文脈における聖徳太子の“語られ方”について調べるようになりました。そして、本書でも言及している五島勉の本に出会ったわけです。

クラウタウ:はい。五島勉はノストラダムスについての著作以外にも、1991年には『聖徳太子「未来記」の秘予言』(青春出版社)という新書を出しているんです。五島のノストラダムス語りが、どのようにして聖徳太子語りに変わっていったのかを、当時の社会状況を踏まえながら考察したものを『中央公論』で発表し、それが『隠された聖徳太子』の企画へと繋がっていきました。

――それが本書の第4章「オカルト太子の行方」の原型になっているとのことですが、本書はそんな“オカルト太子”の源流として、戦前の聖徳太子論からスタートしています。

クラウタウ:聖徳太子のミステリアスな“語られ方”の中心的な要素のひとつは、キリスト教影響説ですね。その“語り”がどこから始まっているかというと、やはり久米邦武(1838-1931)の存在が大きい。久米は明治初年の岩倉使節団にも参加した、近代日本の国史学研究における代表的な存在なのですが、彼がある論考の中で、聖徳太子に関するさまざまな伝承は『新約聖書』の影響を受けているのではないかと書いています。簡単に言うと、聖徳太子物語の“キリスト教影響説”を唱えたんですね。

――いわゆる“日本ユダヤ同祖論”にも、やがて繋がっていきそうなエピソードですね。

クラウタウ:久米は、聖徳太子の“厩戸皇子”という通称も含めて「物語的に、キリストに似ているんじゃないか?」ぐらいのことしか言ってないのですが、そんな彼の言説を受けて、より大きな物語と結びつけていく人が出てきました。例えば、日露戦争後、言語学者の佐伯好郎(1871-1965)が秦氏(はたうじ)は「実は、ユダヤ人だったのではないか」と言い出します。当初はユダヤ人だったが、それが後にキリスト教ネストリウス派――20世紀初頭の時点で、「景教」と呼ばれていたもの――と言われたりして、変わっていきます。秦氏はご存じのように、百済から渡来してきた豪族で、聖徳太子とも関係が深いとされた一族ですから、それらの2つの説はやがて、統合されることになります。ちなみに、「聖徳太子は景教徒としての秦氏に影響された」という物語を早い段階で提供したのは、『大菩薩峠』で有名な中里介山(1885-1944)です。彼は1929年に発表した長編小説『夢殿』の中でそれを展開して、一般的にもその説が広く知られるようになるんです。

――なるほど。

クラウタウ:そこにはもうひとつの流れもあります。19世紀以降のヨーロッパでは、キリストを歴史的な人物として捉え直すような動きがありました。ブッダなどに関しても似たような動きがあって、かつての聖人を歴史上の人物として語り直そうという機運が高まっていたんです。聖徳太子は1000年以上ものあいだ語り継がれてきた聖人で、日本人のあいだでは広く知られた存在だったので、久米の太子論もその流れの中にあったと思います。

偉人は時代の理想を表す人として再定義されていく

クラウタウ:そうですね。ただ、そういう区別自体が、非常に近代的な考え方なんです。近代になって、歴史上の人物としての聖徳太子がどういう存在だったのかという語りが生まれて、いろいろな説が展開していきました。さらに、1912年に明治天皇が亡くなったときには、明治天皇と聖徳太子の類似点を主張するような語りが広がります。1925年に治安維持法が成立して以降は「国体」という言葉が思想界のキーワードになり、聖徳太子もその関係性の中で語られていくようになりました。たとえば、聖徳太子の作とされる「憲法十七条」で示される“和”という概念に注目が集まったりとか。

――「和をもって貴しとなす」の“和”ですか?

クラウタウ:そうです。聖徳太子の言葉自体が国体の顕現と捉えられて、彼の位置付けも、それまで以上に高いものになりました。ところが敗戦後、今後は国体という言葉そのものが、ひとつの禁句になるわけです。そこで聖徳太子の存在が薄れていくかというと、そうではなくて、戦後は国体の顕現ではなくアメリカがGHQを通して日本にもたらそうとしたデモクラシーのシンボルとして語られるようになるんです。

――どういうことでしょう?

クラウタウ:聖徳太子というのは「憲法十七条」を制定した、日本型デモクラシーの父であるという見立てですね。「憲法十七条」は近代的な憲法ではないので、そこにデモクラシーの起源を見るのはなかなか難しいように思うのですが、1947年に日本の最高裁が戦後の枠組みで再出発したときには、大法廷に堂本印象(1891-1975)という日本画の巨匠が描いた聖徳太子の絵が飾られることになりました。

また、戦前の紙幣に描かれた肖像のうち、戦後も残ったのは聖徳太子だけなのですが、それも当時の日本銀行総裁だった一万田尚登(1893-1984)は、GHQに対して「太子は“和をもって貴しとなす”と言って、古代から平和について語ってきた偉人なんです」といった語りを使って納得させたという逸話があります。そういうふうに戦後、聖徳太子の解釈が変わっていくんです。

――時代によって、その評価の切り口が変わっていったわけですね。

クラウタウ:その時代の理想を表す人として再定義されていくのは、聖徳太子に限らず、歴史上のどんな偉人に対しても言えることです。宗教史におけるキリストもそうだし、ブッダもそう。親鸞など日本の各宗の宗祖もそれぞれの時代で位置付けが変わってくるし、そこに時代性が現れるものなのですが、聖徳太子の場合は特にそれが顕著なので、研究のしがいがあります。