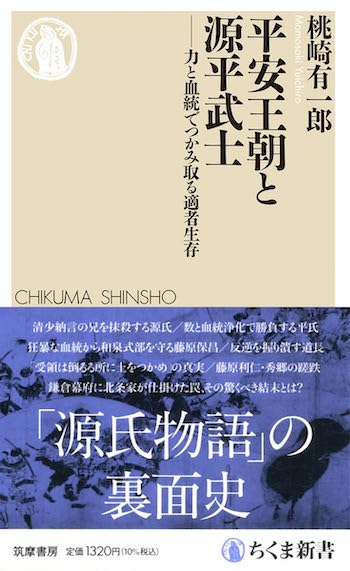

雅な平安王朝の裏で、武士たちが暴力で支配する世界があった 歴史学者が読み解く、血みどろの『源氏物語』

清少納言や和泉式部が仮名文学で雅な貴族の世界を描いていた裏では、暴力が支配する武士の世界があったーー。武蔵大学文学部教授・桃崎有一郎氏の新書『平安王朝と源平武士 ――力と血統でつかみ取る適者生存』(ちくま新書)は、現在放送中の大河ドラマ『光る君へ』などで注目を集める平安王朝の裏側で、源氏と平氏が武士の代表格として確立してゆく血なまぐさい歴史を克明に綴った1冊だ。

2018年に刊行されて話題を呼んだ『武士の起源を解きあかす――混血する古代、創発される中世』(ちくま新書)の続編にあたる本書は、どのような狙いで著されたのか。桃崎有一郎氏に話を聞いた。(編集部)

武士が何であるかを語らずして、グランドビジョンは描けない

――本書の帯に『「源氏物語」の裏面史』とありますが、そもそもなぜ、平安王朝と源平武士をテーマとした新書を書こうと思ったのでしょう?

桃崎有一郎(以下、桃崎):この本は、前著である『武士の起源を解きあかす――混血する古代、創発される中世』(ちくま新書)の続編という位置付けになります。そもそも日本史には「武士はどこからどのように生まれたか?」という謎があり、これまでいろいろな説が唱えられてきましたが、そこには研究者それぞれのバイアスが掛かっていたようなところがありました。言わば、答えありきの説明であることが多かったんです。

たとえば、マルクス主義をもとにした説があります。武士というのは人民の中から生まれてきた「封建革命」でなければならなかった。あるいは、都の人たちにとっては、すぐれた文化はすべて都から生まれなくてはならないわけで、武士もまた、野蛮な東国で生まれたものではなく、あくまでも都で生まれたものではなくてはならなかった。それは、武士が着ている鎧や太刀、あるいは彼らの所作を見ても明らかであるーーというように、結論ありきの武士論ばかりでした。

ただ、結論ありきで物事を当てはめていくのは、やはり科学とは言えないので、そういったものが近年、次々と否定されていきました。ただ、これは90年代ぐらいから歴史学自体にずっと言われてきたことでもあるのですが、それまであった「グランドビジョン」が、新しい研究によって否定されるのはともかく、それに代わる新しいグランドビジョンを、誰も描こうとしなかったんです。そのため、研究がタコツボ化し、ひたすら細かくてマニアックな事例の研究ばかりが多くなって、この国で何があったのかを大きなビジョンで語れる人がいなくなってしまった。武士論というのは、グランドビジョンのひとつの主軸をなすものです。武士が何であるかを語らずして、グランドビジョンを描くことはできません。

――中世は、武士なくしては成立しませんからね。

桃崎:鎌倉幕府が成立した時期をざっくり1200年として、明治維新まで数えても650年ぐらいあります。そのあいだ、この国のいちばん大事なことはすべて武士たちが決めてきました。しかしながら、その武士のことがいまひとつ理解できないというのは、やはり問題がある。それは中世や近世が根本的に理解できないのと同じですから。私自身はもともと中世史を研究したかったのですが、武士のことがわからないままに議論を積み重ねても無駄だということに気づいてしまったんです。そこで、すべての基礎となるような武士論をしっかり考えてみたいと思い、いろいろと調べて書き始めたら、新書3冊分の草稿ができてしまいました(笑)。

――いきなり、3冊分ですか……。

桃崎:はい。その最初の3分の1が、前著『武士の起源を解きあかす』です。平将門の乱(935~940年)が終わって、とりあえず武士が成立したと言えるところまでを書きました。ただ、そこから鎌倉幕府の成立まで――武士が政権を握って、国土の大部分を支配して、治安維持のすべてを担当し、外交を担って、さらには外敵(元・高麗)と戦うところまでは、かなりの飛躍があります。

だから次は、なぜそうなっていったのかを考えなくてはならない。ちなみに前著では、古代の様々な勢力が、お互いの長所を提供し合い、欠点を補い合いながら融合して生まれたのが武士であると結論づけたのですが、そのようにいろいろな勢力が混ざったにもかかわらず、なぜそのあとに残ったのが源氏と平氏だけだったのか。多様な要素が融合していることが武士の強みだったはずなのに、どうしてそれが源平という2つに収束していったのか。その部分を解きあかしたくて書いたのが、本作『平安王朝と源平武士――力と血統でつかみ取る適者生存』です。

――その鍵は、大河ドラマ『光る君へ』の舞台にもなっている平安時代の後期にこそあると書かれています。ちなみに本書の序章「王朝絵巻世界の裏面史――隣り合わせの武士の暴力」は、「清少納言は目の前で兄を殺された、という伝承がある」という衝撃的な一文から始まっていて、すぐに引き込まれてしまいました。

桃崎:本書は大河ドラマを狙って書いた本ではないものの、書店には最近、『源氏物語』に関するものや王朝文化関係の本が平積みされているので、それらの本を意識したところはあります。書店では表向きの王朝世界についての本が多く、そのすぐ隣にあったはずの「血みどろの暴力の世界」について書いた本が、ほとんど見当たりませんでした。なので、本書は華やかな王朝文化の本ではないというスタンスを明確にするために「序章」を書き直しました。

武士の暴力性が社会の必要悪として正当化される

桃崎:この時代は、武士たちにとって試行錯誤の時代でした。自分の家をどういう一族として色付けしていこうか、武闘派の家系として売っていこうか、インテリの家系として売っていこうか、その「キャラ作り」を模索している段階と言えばいいでしょうか。院政期、鎌倉時代以降になると家柄というものが固定していき、うちは武士一筋であるとか、各家系のキャラクターがはっきりしていくのですが、摂関政治の時代はまだキャラ作りがブレている。

――同じ家系でも、文人の息子が武人になったり、いろいろですよね。

桃崎:文人の家系にいきなり血に飢えた荒くれ者が出てきたり、貴族の従者だった武士の親族に、地方の盗賊みたいな人が出てきたりする。社会の仕組み自体がまだ完全にはできていなかったので、武士と呼ばれる人たちが今後どのようなポジションになっていくのか、誰にもわからなかったんです。最高権力者と結託して、都で生きていく選択肢もあるし、手段を選ばず謀略と暴力にかまけて地方で生きる選択肢もある。あるいは、地方で頭数を増やしながら、中央とは関係なく生きていく連中もいて。その中でも、本書で取り上げた「藤原保昌(やすまさ)」などは、非常に面白いポジションにいた人物でした。

――「道長四天王」にも数えられる人物で、なおかつ和泉式部の再婚相手でもあるという。

桃崎:そうです。道長には非常に可愛がられていて、「まるで道長の実の息子のようだ」と言われたぐらい才能のある人物だったのですが、その弟である藤原保輔(やすすけ)は、暴力性の権化のような人物だった。だから、保昌自身は相当悩んでいたと思います。しかも、保昌・保輔の姉妹は、悪名高い源満仲に嫁ぐんですよ。

――清和源氏の二代目であり「気に入らぬ者を虫けらのように殺す」ことで有名だった「満仲」ですね。

桃崎:清少納言の兄・清原致信を殺害したのは、源頼信の手の者だと言われているのですが、保昌の姉妹と満仲のあいだに生まれた子どもが、まさにその頼信でした。そもそも、彼の父である満仲というのは、今で言うところの反社会的勢力のボスみたいな人物だったんです。彼の存在は、その後の源氏の躍進にも繋がっています。というのも、平将門の乱で功績を上げたのは、藤原秀郷と平貞盛であって、いわゆる源氏というか、満仲の父である経基は、そこではほとんど存在感を示さなかった。けれども、その子である満仲が頭角を現して、その息子である頼信・頼親兄弟、さらには頼信の息子である頼義の代になると、朝廷からも絶大な信頼を得るようになるんです。

――そのあたりから源氏の存在が、広く認められるようになっていった?

桃崎:そうなんです。そもそも武士は、その暴力性が兵力として発揮されることによって、社会の必要悪として正当化されるようなところがありました。この時代は、暴力性を自分のためにしか使わないような武士もいて、先ほど挙げた藤原保輔などは、まさにその典型でした。そういう人たちはだんだんと消えていって、その暴力性に染まりきれなかった保昌みたいな人もやはり消えていった。その一方で、暴力性を反乱鎮圧という方向に変えていった人たちもいて、頼信・頼親兄弟はまさにそうでした。彼らは決して褒められた人物ではなかったようなのですが、そういう人物が当時の社会には必要というか、こういう人間がいないと困るときがあるなと、人々に認めさせるような事件が起こりました。

――どんな事件だったのでしょうか?

桃崎:たとえば、将門以来の大規模な反乱と言われる「平忠常の乱(1028~1031年)」や「前九年の役(1051~1062年)」の鎮圧です。そこで頼信や、その息子である頼義が活躍しました。たまたま運が良かったのか、あるいは必然だったのかわかりませんが、結果的に彼らの必要性が証明されてしまった。逆に言うと武士は、戦争がないと社会から必要とされなくなってしまうので、常に戦争を必要としていたところがありました。平氏などは、とりわけそうです。平清盛の祖父である平正盛以降の平氏たちは、無理やりにでも海賊討伐をしたり、出世のための戦争を仕掛けたりしてきました。