【連載】速水健朗のこれはニュースではない:超大物同士の原作改変事件、インプットとアウトプットのずれ

ずれの部分にこそ、作品の価値が生じている

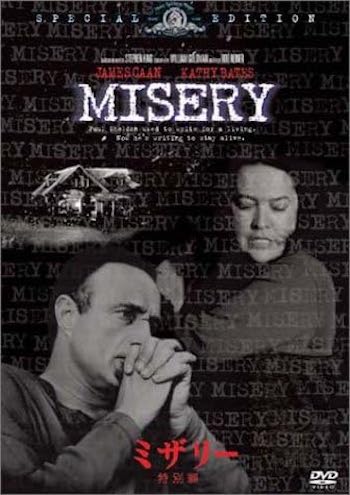

再び話は飛ぶが、スティーヴン・キングの小説『ミザリー』(1987年。映画1990年)は、田舎道で事故に遭い、居合わせた看護師の家に監禁された作家の話だ。看護師は、彼の小説シリーズの熱狂的なファン。作家は、そのシリーズに飽きていて、ヒロイン=ミザリーを殺してシリーズを終わらせた。それを知った看護師は、作家を薬物依存症にして閉じ込め、骨董品同然の古いタイプライターを与え、ミザリーが復活する小説を書かされる。キーの中には壊れて動かないものがある。そこを手書きで埋めながら作家は作品を書く。入力装置が混在しているという状況。ちなみに本作の出版時には、写植とタイプと手書きが混ざり合ったまま刊行された(Kindle用の電子書籍版では、それらは単に別のフォントとして表現されている。つまり退行した)。キーが欠けていることが作品上のトリックにもなっていた。

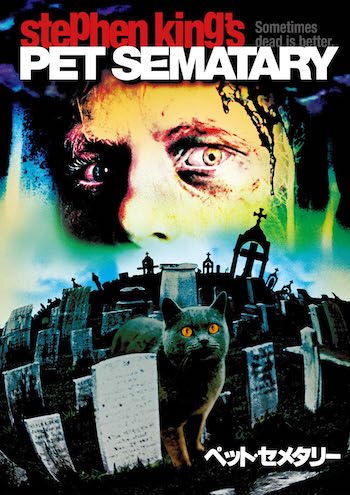

映画『スタンド・バイ・ミー』(キングの小説版の原題は『The Body』)は、キング自身を思わせる作家がワープロ専用機を使っている場面が冒頭とラストで描かれている。物語は、この人物の回想なのだ。キングにはワープロ専用機『神々のワードプロセッサー』という短編があって、これはワープロで書いたことが現実化してしまう話だ。主人公は事故で死んだ息子を蘇らせようとする。時期としてはほぼ同時に書かれている『ペット・セメタリー』のプロットとほぼ同じ。『ペット・セメタリー』では、先住民族の聖地に埋めると命が復活するという話だった。復活の原理が、霊魂的なものなのかテクノロジーによるものなのか違えど、どちらも失われた生命が蘇るという共通点を持つ。そして、蘇った生き物は生前のままではない。よく似た別の生き物。魂はコピーされない。

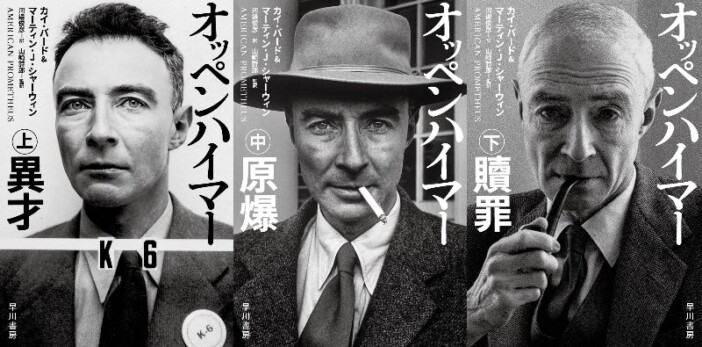

キューブリックとキングの組み合わせで映画化されたのが『シャイニング』(小説1977、小説、映画1980年)。ジャック・ニコルソンが「All work and no play makes Jack a "Dull Boy"」という一文を繰り返しタイプライターに打っていたシーンがあった。キングは、キューブリック版『シャイニング』にケチをつけた。史上最大の原作改変問題である。キングは、73年デビューで『シャイニング』は実質2作目の長編。新人作家が大御所監督に楯突いた構図である。

キングが不満を持った箇所は、このニコルソン演じる父親がおかしくなった理由である。その解釈の違いは、タイプライターの場面で示されている。映画の『シャイニング』は、父親ははじめから小説なんて書いていなかった。はなからおかしくなっていたのだ。キングの意図は、男はホテルの亡霊たちによって破綻をきたしていく。まるで食い違う。

キューブリックは『シャイニング』を借りて『2001年宇宙の旅』のプロットを繰り返した。静かな密室の空間を宇宙船から雪山のホテルに移し、暴走するコンピューターを、小説家志望の父親に置き換えた。静かな場所で、それは少しずつおかしくなっていく。キューブリックは、この小説をゲラの時点で読み、映画化を決めているが、端からこのプロットに『2001年宇宙の旅』をやり直す場所として目をつけたのだろう。キングはそれを察知して不満を表明した。ただ、どちらが正解ということではない。小説も映画も『シャイニング』は大傑作だ。特に映画は押しも押されぬ大傑作。

原作と脚色の関係もコンピューターのインプットとアウトプットの関係に似ている。両者は違う言語を使っている。その中間で翻訳が行われ、そこには多かれ少なかれずれが生じる。『2001年宇宙の旅』で、未来のコンピューターのインターフェースを考えたエリック・ノイスとキューブリックとのずれ。『シャイニング』の原作者と脚色者のずれ。どれもそのずれの部分にこそ、作品の価値が生じているのだ。