「スピン/spin」尾形龍太郎 編集長インタビュー「書き手のプラットフォームのような媒体を目指す」

読者の視野が少しだけ広がってくれることを願って

尾形:いや、全然違うんです。2018年に若竹千佐子さんが『おらおらでひとりいぐも』で第158回芥川賞を受賞したくらいのタイミングで社長から、「そろそろ雑誌を離れることを考えろ」といわれました。まあ、20年近く文藝編集部にいること自体がイレギュラーなわけで、でも、いきなり書籍だけをやることが自分にはできるのかな、という思いが過りました。不安だったんでしょうね(笑)。同時に、僕はもともと純文学は好きなのですが、趣味は漫画(乱読・いまだに少年誌4誌+青年誌1誌を読んでいます)と警察小説や幻想文学を読むことで、いつかもっと自由な媒体ができないだろうか、という気持ちもありました。ただそれが、WEBか、電子書籍か、紙かは決めていなくて、2019年に「文藝」を離れた後、なにか時代にあったものをやれればいいと考えていたら、2020年にコロナ禍になってしまった。出版業界自体が動けなくなったから、お陰でじっくり考える時間があったんですね。

坂上が編集長になった「文藝」はもちろん、各文芸誌や小説誌も新しい動きをしているように感じました。自分にはできなかった文学シーンにおける「新しさ」と盛り上がりを羨ましく思いつつ、しかし同じ方向を向いてもしょうがないし、文壇などの評価に絡めとられないものをやってみたいという気持ちが強かった。「文藝」時代は掲載作がどう評価されるか(「文學界」の「新人小説月評」や「群像」の「創作合評」、新聞の文芸時評)を気にしたり、それこそ雑誌掲載作品が芥川賞の候補になるかどうかに気を揉む生活をしていたんです。気が弱かった。そういうところから距離をとりたいという気持ちも正直、ありました(笑)。

そんな思いを胸に、コロナ禍の中、コツコツと書き手の方々と「新しい雑誌を立ち上げたら書いてくれますか」と相談する日々が続きました。ちなみに一つ決めていたのは、創刊の段階では文藝賞受賞作家にはご相談しない、ということでした。

とにかくずーっと考えていた気がします。そんな中、ある日実家に帰ったとき、母親が筑摩書房のPR雑誌「ちくま」を定期購読していることを知ったんです。それを手にしながら、「やはり紙の媒体をやりたいなあ」という思いが強くなったことは、よく覚えています。

その後、創刊する際に力になってくれる書き手の目処はなんとか立ちました。でも、雑誌、とりわけ「紙」の雑誌を作るのには、当然お金がかかります。すると、隣の席に座っている上司が「140周年記念で会社を口説いてみたら」とアドバイスをしてくれたんです(笑)。その考えは幸いにもハマって、会社から正式にゴーが出たのが2021年6月のこと。気づけば「文藝」を離れて2年半の歳月が流れていました。

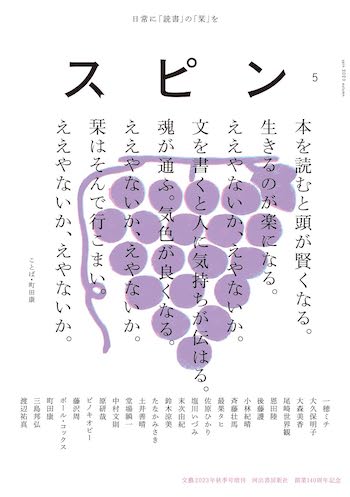

そこからは怒涛の日々で、書き手との打ち合わせや社内打ち合わせに加えて、デザイナーの佐々木暁さんとはどれだけ長い期間、「スピン/spin」について語り合ったか……表紙の絵を毎号いただいているポール・コックスさん(フランス在住)が決まるまでの道のり、挿画の塩川いづみさんが決まるまでの道のり、本文レイアウトが決まるまでの道のり、そして表紙のレイアウトが決まるまでの道のり……その時間は、苦しくもありましたが、文化祭前夜みたいな空間でした(創刊は翌年、2022年9月)。

――140周年記念ということが先にあったのかと思いましたけど、逆だったんですね。

尾形:新しいことをやることに関して、会社は「まず、前向きに話をきく」という考えなので、その点はとてもいい会社です。ただ、先ほども触れましたが、雑誌はお金がかかります。ですから「河出書房新社創業140周年記念カウントダウン企画」として期間限定で刊行することをまず決めました。さらに1号出すのに原稿料や編集費はもちろん印刷・製本代を含めていくらかかるかを試算すると同時に、この雑誌から何冊単行本を出し、文庫化できるかを考えた。さらに制作部と相談して、「スピン/spin」の特徴である株式会社竹尾との「紙」を考えるコラボも加わり、個人的には本当にギリギリの中で、運にも恵まれて創刊にこぎつけた、という印象です(笑)。正直、僕が編集長だった当時の「文藝」は、売り上げ的にはなかなか厳しかったですから。

あと付け加えさせていただけるなら、その時期に、柳美里さんの『JR上野駅公園口』(「文藝」時代にいただいた小説)の英訳版「Tokyo Ueno Station」が全米図書賞(翻訳文学部門)を受賞したり、川本直さんのデビュー作『ジュリアン・バトラーの真実の生涯』(書き下ろし)が読売文学賞(小説賞)を受賞するなど、話題作と伴走できたことも、会社が創刊をOKしてくれた理由の一つかもしれません。やっぱり僕は、作家に支えられているんですよね。

――「スピン」の編集は何人でやられているんですか。

尾形:実は正式な編集部があるわけではないんです。ただ、僕の他に書籍編集者と並行して常駐で携わっている編集者が3人います(宝塚や幻想文学が好きな編集者、お笑いや演劇が好きな編集者、詩歌と文化人類学を愛する新人編集者)。さらに社内の編集者が、自由に「こんな企画(小説)をやりたい!」と手をあげるという進め方です。連載に着いては企画会議を通す必要はありますが、ジャンルの縛りを極力排除した、自由に使える媒体にしているつもりです。

「文藝」はもともと新人賞を催す新人開発媒体であり、やはり純文学の雑誌という立ち位置は崩さないし、崩すべきではないと思っています。一方、「スピン/spin」は文芸誌とは呼んでいなくて、オールジャンルの雑誌です。極端な話、数学が得意な編集者が「この公式は掲載すべきです!」というなら、それも面白いかもしれない。

――「スピン/spin」(「回転」のほか、本の「栞の紐」も意味する)は恩田陸さんの命名だそうですが、「日常に「読書」の「栞」を」というコンセプトは、どのように決まったんですか。

尾形:この厳しい社会で生き残るため、言葉で戦おうとする文学の姿勢は大切だと思います。でも僕にはできないという思いもある。僕は小学生の頃から、この世のなかが嫌だから本に逃げた体験があって、それは今でもあまり変わっていません。小学生の頃にいじめられたとき、その後、学生時代や社会人になってから嫌なことに直面したとき、いつも小説や漫画の世界に逃げてきた。江戸川乱歩いうところの「うつし世はゆめ よるの夢こそまこと」が僕にとっての文学の本質です。でも人は、当たり前だけどこの社会に生きていて、だからこそ、この忙しない、逃げようのない日常の中、ちょっと立ち止まって、別の世界・価値観があることを知って欲しいという思いを込めて、「日常に「読書」の「栞」を」をこの雑誌のコンセプトにしました。

「紙」にスポットを当てていますが、声高に「紙を残せ!」と叫ぶつもりもないんです。でも、紙にはそれぞれ名前があり、名前をつけた人がいたと知るだけでも、見える世界が広がると思う。「スピン/spin」を通じて、読者の視野が少しだけ広がってくれることを願っています。

――内容を見ると、連載小説、短編小説、ショートショート、エッセイ、書評というのは普通ですけど、さらに往復書簡があり詩歌や歌詞に関する話があり、表紙にも「ことば」が印刷されている。いろいろなタイプの文章を載せようとする姿勢をひしひしと感じます。

尾形:160頁の雑誌です。もう少し増える可能性はありますけど、基本的にこのボリュームのなかでなにができるか、その決まった紙幅があるからこそ、1ページ1ページを大切にしていける気もしています。同時に、もっともっと動きのある雑誌にしたいと思っています。

――特集企画には積極的でないそうですが、4号には少女小説の小特集がありましたよね。

尾形:特集についてはこれもやはり、紙幅の問題が大きいですね。さらに正直なことを言えば、特集って面白い反面、めちゃくちゃ大変なんです。毎号、何かしらの特集を組んでいる今の「文藝」には、本当に頭が下がります。ただ、「スピン/spin」を立ち上げる際に、筑摩書房の「ちくま」、新潮社の「波」、朝日新聞出版の「一冊の本」、集英社の「青春と読書」など出版社のPR誌が念頭にあったんです。だから、PR的な特集をやりたい、という希望があれば、(小特集にはなりますが)いつでも歓迎します。3号の「小特集 絲山秋子 デビュー20周年」も4号の「小特集 少女小説」も、8~10ページながら、充実した誌面になったと思います(ちなみに僕が担当したわけではありません)。

――140周年記念で紙の商社・竹尾とコラボと知った時、僕もPR誌的なものかと想像したんです。でも、現物を見ると自社本の広告はあっても、特に新刊関連の企画をやっている感じでもない。むしろ、もっとやってもいいのにと思いました。

尾形:本当にそうですよね(笑)。プロモーション的な記事は、いくらでも掲載してもいいと思っているので、そこはもっと「スピン/spin」を使ってほしいと社内のみんなにいいたい(笑)。

――インタビューや対談がほぼ載っていないんですが、それは方針なんですか。

尾形:身もふたもないことをいえば、特集同様、これもやると大変というのが正直なところです。今、僕は年に4冊の「スピン/spin」を編集しながら、年間十数冊の単行本と文庫本を担当しています。「文藝」時代は(自分で言うのもなんですが)インタビューや対談をまとめるのが得意でしたけど、手が回らない。本当は、もっともっと雑誌っぽくしたいんですけどね。

――竹尾とのコラボは、どのように始まったんですか。

尾形:雑誌って毎号全部、表紙の紙が同じじゃないですか。「スピン/spin」を企画する時、「紙の雑誌」ならではの「なにか」がないだろうかと悩んでいて、ふと、同じ紙でないといけない決まりがあるのかと営業に聞いたら「べつにないと思う」という答えだった。だったら全号変えたらどうだろうと思ったんです。単行本を作る時、デザイナーから紙の指定をもらうのですが、ある時期から製作部にそれを提出すると「もうその紙は廃版になった」と聞くようになりました。よく使っていた紙も、生産中止になっていたりする。そんな廃版(現在庫限り)の紙などをうまく使って特徴づけができないだろうかと製作担当に相談したら、「それなら竹尾でしょう!」と同社につないでくれました。

現在「スピン/spin」では、廃版(現在庫限り)の紙だけに限らず、表紙と目次の紙は毎号、違う紙を使っています。1つの特徴になるし、最終的には紙のサンプルにもなる。12月発売の第6号の表紙と目次の紙も、ちょっと驚く紙なので楽しみにしていてください。

尾形: 5号では、グラフィックデザイナーの原研哉さんに「竹尾ペーパーショウ」(同社による紙の展覧会)について語っていただきました。これは珍しくインタビューでしたね。第6号ではそのペーパーショウを巡るエッセイを、3人の書き手の方よりいただいております。

――紙といえば、紙の本が健常者を前提にしており、障碍者にとって読書が困難であることを批判して注目された市川沙央氏の『ハンチバック』に対し、文藝春秋デザイン部の大久保明子氏が、同作をどのように感じ、どのように装丁したかが5号で書かれていたのが印象的でした(「本の話 第五回」)。

尾形:大久保さんにご依頼した時、あのようなエッセイをいただけると思っていたわけではないのですが、大変興味深かったです。市川さんの言葉は僕の視野を広くしましたし、大久保さんのエッセイはヒリヒリしたものを感じました。