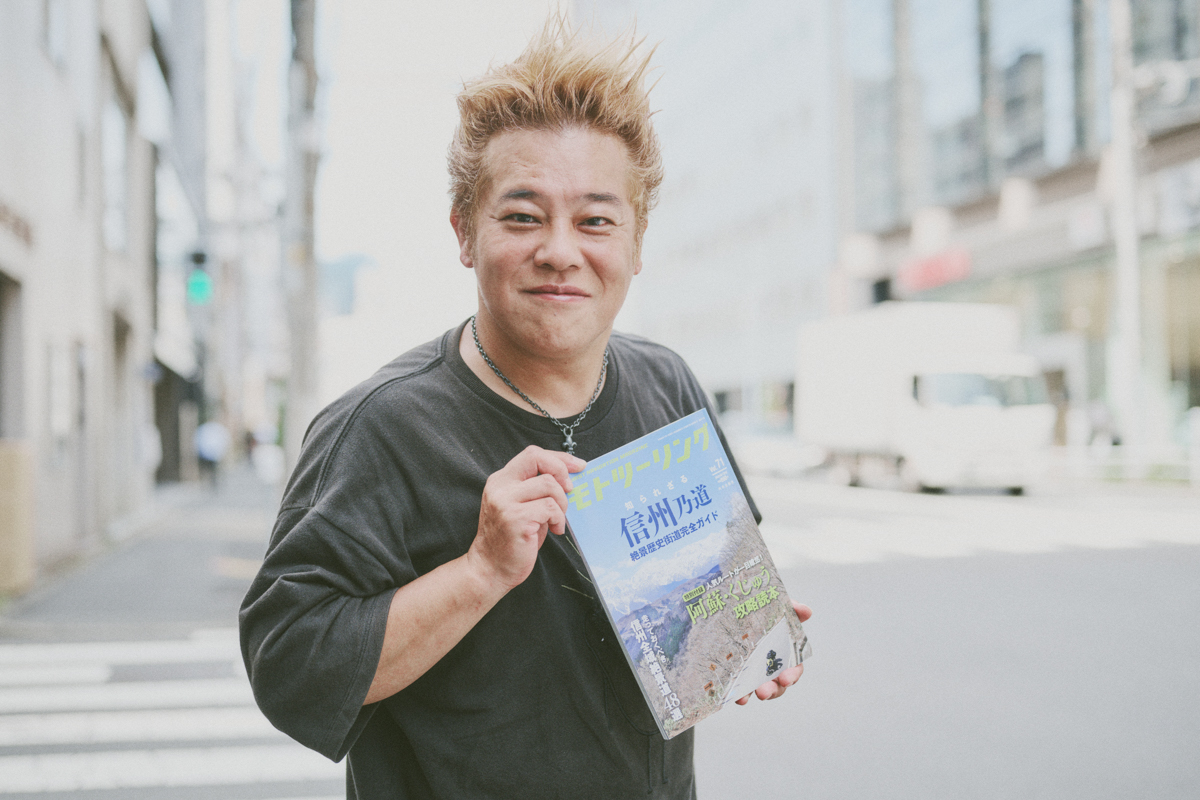

「ライバルはムー?」バイク雑誌の顔した“サブカル旅本” 『モトツーリング』神田英俊編集長に聞く編集論

■とにかくクセが強いバイク雑誌

編集部員が全国を走り回って作る、ちょっとおバカでとことん役立つ”元祖"雑記帳的バイクツーリング専門誌――。そう標榜するのが、内外出版社から刊行されている「モトツーリング」である。

オートバイ雑誌や旅行雑誌は数あれど、「モトツーリング」ほど、独特でインパクトのある誌面を作っている雑誌は他にないだろう。温泉巡りなどの王道な旅行が特集されたと思いきや、UFOが表紙に描かれた“日本不思議探訪ワンダートリップ”など、どう見ても“某オカルト雑誌”では……と思わせる企画もある。

こうした個性的(すぎる)誌面が、従来のバイク雑誌や旅行雑誌では満足できない読者から熱い持を集める要因になっているのだ。そんな唯一無二の雑誌を送り出す神田英俊編集長にインタビュー。雑誌を作り続ける原動力から、今後の紙メディアとネットメディアの在り方まで、示唆に富んだ話を聞いた。

■コンセプトは“旅のサブカル本”

――「モトツーリング」はオートバイと旅行を扱う雑誌でありながら、サブカル雑誌として取り上げられることもある異色の存在です。現在の読者層を知りたいです。

神田:読者の年齢層はおそらくご高齢の方が多いと思います。オートバイの購入者層と変わらないのかな、と。性別はほぼ男性がメインです。温泉の特集などを組むと、バイクに乗っていない幅広い層からの問い合わせもあったりしますね。また、弊誌はコロナ禍の影響は割と少なくて、むしろコロナ禍真っ只中のほうが需要は高まっていました。

――雑誌の歴史は、2010年に「ヤングマシン」の別冊として創刊されたことに始まるそうですね。

神田:当初は季刊でしたが、2017年の13号から隔月刊になりました。僕はもともと別の出版社でとあるツーリング専門誌の広告営業をしていました。ところが、色々あって雑誌が休刊してしまったんです。。そんなとき、内外出版社の広告営業の酒井正樹さんから話があって、こんな雑誌をやれないかと話し合いを重ね、出版することになったのが「モトツーリング」です。

――神田さんは広告営業をやりながら、編集経験はあったのでしょうか。

神田:いえ、編集業務は未経験でしたね。ただ、広告営業ではプロデューサー的な立場でもあったので、経験を活かせばなんとかなるんじゃないかなと思って始めました。当初の企画書はオートバイに特化したものではなく、旅全体に焦点をあてたものでした。ただ、マネタイズという意味で、何か雑誌の柱になるものがあったほうがいいということで、オートバイに特化した誌面に“表面上”はしていこうと決めたのです。

――編集コンセプトはどう決めたのですか。

神田:ずばり、“旅のサブカル本”です(笑)。あと、先ほど特集によってはオートバイを持っていない人も買い求めることがあるとお話しましたが、オートバイに関心がない人でも読んで楽しめる誌面にしています。取り上げる目的地は公共交通機関で行っても楽しめるものを選んでいます。

■地図とにらめっこして面白い場所を探す

――神田さんが“クセありB級ツーリング専門誌”と自ら語っておられるように、個性的すぎる特集が魅力的です。例えばオカルト的なネタも見られますが、これは神田さんの趣味なのでしょうか。

神田:完全に僕の趣味ですね(笑)。弊誌があの有名なオカルト雑誌「ムー」と違うのは、「人類が2000年に滅亡する」のようなパワーワードがなく、純粋な旅行記になっていること。もちろん、妄想も入っていますけれどね。以前、諏訪地方で大昔に大戦争があったという記事を作成したことがあります。現在も残っている神社や地形を、神話や古伝承と照らし合わせながら構成しました。

――マニアックなスポットの情報は、どのように集めているのでしょうか。

神田:ネットから情報を集めることもありますが、普段から地図とにらめっこして、面白そうな場所がないか探すんです。地図を眺めていると、ここには昔、道があったんだろうな……と見えてくるんですよ。また、宿場町や休憩所など、残された文化財や地域の風俗を調べていくと何らかの痕跡が見つかったりして、いろいろな仮説が浮かび上がります。ここから記事の軸になるストーリーが生まれてくるわけです。盛大な妄想を語ることもありますが、綿密にそのバックボーンを調べて記事を作り上げています。

――妄想力だけでなく、想像力も重要ですし、何より歴史に対する造詣の深さも求められるわけですね。地図以外にも参考にする文献などはありますか。

神田:その土地に伝わる民話や伝承なども参考にしていますね。ただ、あまりにコアにやってしまうといけないので、バランスが難しいのですが。本当はもっと書きたいなと思うほどなのですが、なにぶん文字数の制限もありますからね(笑)。

――そして、実際に編集部のみなさんも足を延ばしているのが、魅力的な誌面に繋がっていると思います。

神田:そうですね。おおまかな企画のベクトルを僕が指示しますが、編集部員はそれぞれのセンスで企画を考え、現地に行って写真を撮ってきます。前職時代の上司が、編集やライターをやっている例もあります。何しろ編集長経験があるライターですし、同じ社で働いていましたからお互いの空気感がわかっている。長年の信頼関係があるので、ふわっと投げてもいいものができあがってくるんですよ。