佐藤 究、三島由紀夫に挑んだ新作長編『幽玄F』を語る 「重視したのは、死の享楽や美を持たせないこと」

追求したのは「機械の官能」

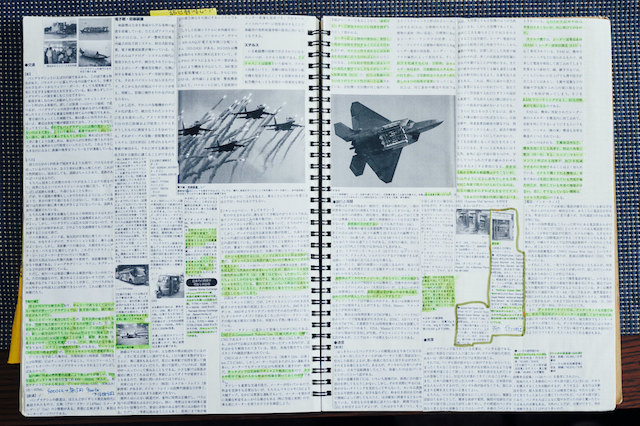

佐藤:ミリタリーは好きなんですが、戦闘機はそのなかでも別格のジャンルなので長く近寄れなかったんです。この作品を書くにあたって、意を決して調べ始めました(といって、資料を集めたスクラップブック=「ゲシュタルトブック」を見せてくれる)。これを作って書いた文章には、臨場感が出るんですよ。勘やプロットだけで原稿用紙300枚以上の長編を書こうとすると、自分の場合、ティーカップを積んだタワーが崩れるみたいに途中で崩壊するんですが、このゲシュタルトブックで意識的な基礎工事をしておけば、そう簡単には壊れない。『テスカトリポカ』の執筆も、パンデミックという大きな出来事のなかにあって、このおかげで物語の芯がブレなかったので、重要さを痛感しました。

『幽玄F』に取りかかるにあたって判断を迫られたのは、戦闘機に体験搭乗するか否かでした。まだコロナの影響もあって難しい面もありましたが、本気でやろうとすればルートはあるはず。でも、乗ったところで三島さんの体験を超えられる保証はない。三島さんを戦闘機に搭乗させた空自の稲葉隊長が当時をふり返った文章を読んだのですが、三島さんはきついGがかかっても、平然としていたそうです。三島さんは膝の上にボードを置いて、メモを取っていた。後部座席にも計器がついているから、高度の変化などの記述が正確なんですよ。それであの「F104」が書かれている。たとえ僕が搭乗しても、三島さん以上のものは手に入れられない、むしろ乗ることでさらに遠ざかってしまう気がして、乗らずに書こうと腹を決めました。

――『幽玄F』では「俺には敵の概念が欠けている」と自覚する場面が印象的でした。

佐藤:三島さんは、1968年10月の早稲田大学での講演で、「行動には必ずリアクションがある。そのリアクションがどこから来るかというと自分の敵から来る」といって、「私はどうしても自分の敵が欲しいから」「共産主義を敵にすることに決めた」と語っています。「決めた」という時点でそれまで敵がいなかったことを言明しているようなものですが、盟友だった舞踏家の土方巽さんが指摘しているように、おそらく三島さんに思想はなくて、身を賭した行動そのものへの憧れが根幹にあったのだと思います。ただ、戦後の日本でトップ作家になり、なかなか行動の主体になる機会がない。戦闘機の搭乗もそうですが、パイロットではなくお客さんとして後部座席にいるしかないんです。僕はいろいろと考えるうちに、もしあの日に三島さんが自分で操縦できたら、地上には帰ってこなかった可能性が高いのではないか、と思うようになりました。「イカロス」の詩を書いた時、ある種の完結が見えたのかもしれません。そこで、三島さんが余生と呼んだ戦後に、さらにもう一つ余生が生まれてしまった。

『幽玄F』には垂直離陸する戦闘機が登場します。なぜそうしたかというと、刃がお腹に真っすぐ突き立つ、その垂直線を垂直離陸に置き換えたからです。三島さんの魅力はよくも悪くも垂直性にあるととらえています。

佐藤:三島さんには古典主義やロマン主義への憧れがあって、特にロマン主義的な部分では、到達しえない絶対者への夢、その暗喩として恋愛やセックスをテーマとしてとり入れていました。ところが、結局は不毛なわけです。だとしたら、この作品では別にいらないのではないかと(笑)。そうはいっても、三島文学といえば認識と官能みたいなところもあるし、実は『幽玄F』初稿にもそういうシーンを入れてあったんですけど、これも編集長の助言でカットしました。話は前後しますが、「文藝」用に書いたこの作品の担当編集者は、「文藝」編集長の坂上さんなんです。つまり担当と編集長が同一人物という、かなりめずらしいケースなんですね。少なくとも僕は聞いたことがない(笑)。話を戻すと、恋愛のエピソードは必ず尺をとるからスピード感が落ちますし、ページも増える。この小説では、作品自体が戦闘機のようなフォルムになるのをめざしていたので、結果的にはよかったと思います。東浩紀さんが帯文に寄せてくださった通り、追求したのは「機械の官能」ですよ(笑)。

とはいえ、戦闘機の出てくるエンターテインメントとして有名な『トップガン』も『トップガン マーヴェリック』も地上にロマンスがあって、地上にいる愛しい人の想いも背負って飛ぶ、それが戦闘機に興味のない観客を惹きつける効果になっているんですよね。今回の小説は地上のロマンスなしで構成したから難しかった。『幽玄F』は映画で喩えるなら『トップガン』よりも『バニシング・ポイント』なんです。でもそう公言すると、あれは車の映画だから、プロモーションがややこしくなる(笑)。

――『バニシング・ポイント』って、警察に追跡される車が、消失点を目指し爆走する内容でしょう。そういえば、『幽玄F』のサウンドトラックとして、佐藤さん、編集担当、PR担当、本をデザインした川名潤さんの選曲によるプレイリストがSpotifyで公開されていますね。(https://open.spotify.com/playlist/3766LAoEfwnpGB3alfhMbg?si=aa0462578a684964)そこには『バニシング・ポイント』と題したアルバムがあるプライマル・スクリームからも1曲あって、佐藤さんはほかにデヴィッド・ボウイ、アンダーワールドなどを選んでいる。リヒャルト・ワーグナー「ワルキューレの騎行」も入れたのは、この曲を使ったフランシス・フォード・コッポラ監督の映画『地獄の黙示録』を意識したんですか。軍から逸脱した人間がジャングルへ行き、もともとの任務とは違う異様な行動をとる点で『幽玄F』と『地獄の黙示録』は近しさがありますが。

佐藤:おっしゃる通り、この小説は『地獄の黙示録』だともいえます(笑)。選曲以前に、ストーリーとして意識しました。ほかに映画では、ジャングルの山を越えてフェリーを移動させ、川に浮かべるというヴェルナー・ヘルツォーク監督の『フィツカラルド』の影響もあります。今回公開された架空のサントラというか、プレイリストは『幽玄F』版ですが、こういうのを僕は毎回作品ごとに選曲して、装丁イメージ用に川名さんに渡しているんですね。川名さんに渡したバージョンには、三島さんが死の1週間前に行った対談が入っていたんですが、Spotifyには音源がないから、代わりに「ワルキューレの騎行」を入れたんです。メタルを入れなかった理由は、『マッドマックス』のような地上での暴力的な加速のイメージには似合うんですが、超音速飛行となるとちょっと印象が違うんですよ。ワーグナーがすごい点は、雲の上を飛ぶ天空での飛翔感があるところですね。

この小説の場合、川名さんに渡すプレイリストの選曲はかなり難しかった。というのは、三島さんは歌舞伎、能、浄瑠璃、暗黒舞踏などは観ても、基本的に音楽には興味を持たない人でしたので。逆にいうと、三島さんになくて僕にあるのは、音楽への親しみや、グルーヴを感じたりして、それを文体に転化すること。三島さんの文体はすごいけれど、一つ一つカッチリしているから展開にしたがって加速することはないように思えます。豪奢で精緻な三島さんの文体にないところで勝負するのが、僕の戦術というか、書くにあたってのプランでした。というか、それくらいしかやりようがない(笑)。昔の軍歌が聴こえてくるような小説を目指していたわけではないので、ロックやテクノの疾走感の力を借りました。

ワーグナーに関しては、三島さんが好きな数少ない音楽家でもありましたし、ベジャールが演出したバレエ舞台の「M」でも使われていましたけど、僕は研究者ではないから正しいかどうかわかりませんが、三島さんの創作はずっとワーグナー的なものに向かっていたと思います。ですが、今の時代にワーグナー的な美意識で三島さんの世界を描いた場合、少なくとも僕と同世代や、あるいは若い読者には響かないだろうと思って。とにかく今読んで面白いものにしなくてはならないので、一つの試みとして、まず三島さんの世界をワーグナーではなく、ニルヴァーナの『ネヴァーマインド』のようなサウンドとして再認識して、それをさらに脱構築して、フー・ファイターズのファースト・アルバムのようなポジティブな質感までたどり着く、というような脳内でのややこしい変換プログラムを一人で常に行なっていました(笑)。カート・コバーンの死後、ニルヴァーナのドラマーだったデイヴ・グロールが結成したフー・ファイターズのバンド名は、第2次世界大戦中に戦闘機が目撃した未確認飛行物体に由来していますが、彼らのサウンドは『幽玄F』について考えながらよく聴きました。タイトルの「F」の一字にはFoo Fightersの「F」の意味も込められているんです(笑)。

プレイリストには、もちろん執筆中に聴いた曲を全部入れたわけではありません。ローリング・ストーンズの『ブルー&ロンサム』もヘヴィーローテーションでした。個人的に、読んでいると自然にストーンズのサウンドが聴こえてくるような小説はいい小説だ、と思っているので、書くときにも聴いたりします(笑)。ところで、ストーンズの18年ぶりの新作『ハックニー・ダイアモンズ』の世界同時リリース日が、河出書房新社から公式にアナウンスされている『幽玄F』の発売日と同じなんですよ。心のなかで勝手に「チャート争いだな」と思ってます(笑)。

プレイリスト最後の曲はTOKYO No.1 SOUL SETの「黄昏20~太陽の季節」です。選曲したのは坂上さんになってますが、たぶん川名さんと二人で選んだんじゃないかな。『幽玄F』の装丁の打合せに行ったとき、青春時代に聴いたこの曲のリリックの元ネタが「F104」に書かれた詩の「イカロス」にあると気づいて、「わかるまで28年かかった」と2人で興奮したそうですから。