「マンガとゴシック」第11回:百科全書派ゴシックとしての『フロム・ヘル』——パノラマ的視点の問題を突く

ヴィクトリア朝の百科全書——とめどない知識、エピグラフ、注釈の過剰さ

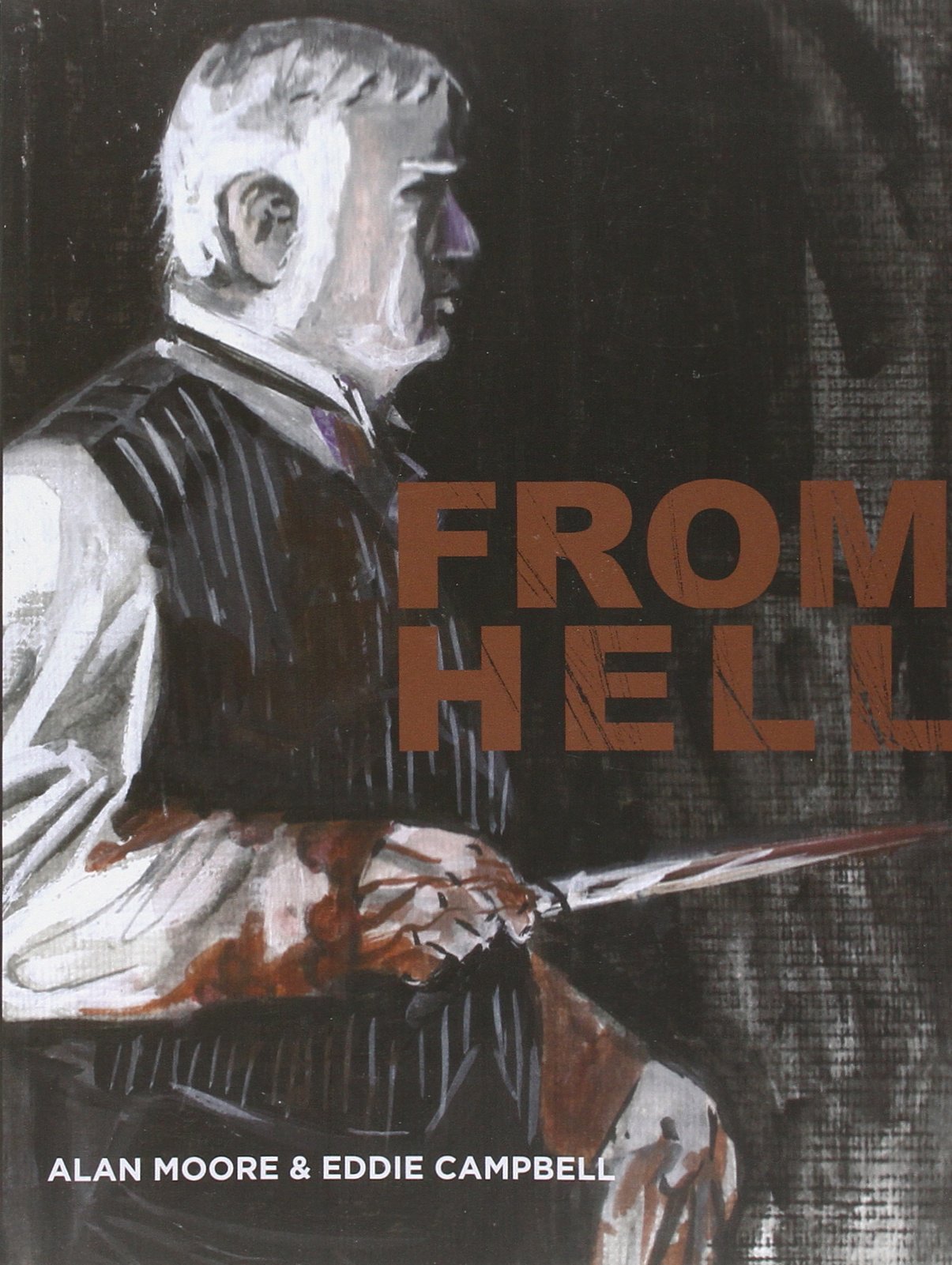

魔術的都市を描いたアクロイド、荒俣宏、ムーアの三人を並べてみると、皆一様に作家ばなれした、学者顔負けの博識家であることが共通点に挙げられる。『フロム・ヘル』も百科全書的な知識が洪水のように押し寄せる。

まずグラフィック・ノベルとしては異例だと思われるが、『フロム・ヘル』の全14章にはそれぞれ三つ前後のエピグラフ(内容を予示する引用文)が置かれている。そして「補遺Ⅰ 各章の註解」には邦訳にして41頁におよぶ膨大な註釈がつけられ、切り裂きジャック事件やフリーメイソンに関する夥しい知見や文献の数々が矢継ぎ早に紹介されていく。そして「補遺Ⅱ カモメ獲りのダンス」では、切り裂き学(リッパロロジー)の発展の歴史がパノラマ的に総覧される。ほとんど学術書級の情報量で、とにかく文字、文字、文字だらけなのだ。

上述した第四章も、ほとんど全体の流れから逸脱しかねない勢いで、ムーアが調べに調べたオカルト学の知識がとめどなく椀飯振舞される。これは百科全書小説として名高いメルヴィル『白鯨』における、鯨の雑学を詰め込めるだけ詰めんだ「鯨学」なる章に匹敵するもので、ともに作品全体が志向する全知識総動員の百学連環スタイルの要約になっている章だ。

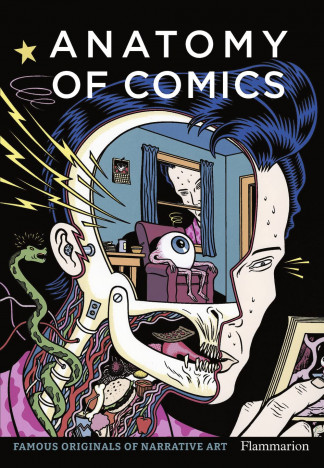

ここでガル博士の職業が外科医で、娼婦たちを「解剖」学的知識に基づいて切り刻んだことに注目したい。じつはヨーロッパでは中世末期以降、百科全書的なスタイルの書物に「~のアナトミー(解剖)」というタイトルを付けることが流行った。リリーの『機知の解剖』、ナッシュの『愚劣の解剖』、ロバート・バートンの『憂鬱の解剖』、ハーディングの『霊感の解剖』、そして20世紀にはノースロップ・フライの『批評の解剖』、21世紀にはダミエン・マクドナルドの『マンガの解剖』といった連綿たる系譜である【図3】。

過去150年間で最も重要なコミックスを、大量の図版とともにまとめた書物。このような百科全書的で網羅型の本に「解剖(anatomy)」と名付けるヨーロッパ中世末期以降の伝統が2022年まで継続している。

高山宏「エンキュクリオス・パイデイア」(『メデューサの知』所収)の指摘によると、百科全書派は、カルダーノ、ラブレー、パラケルスス、そして『憂鬱の解剖』のロバート・バートンなど、総じて医者であったという。これは「時代が〈病〉であるという認識」あればこそで、ガル医師もまたヴィクトリア朝のスラム地域イーストロンドンの病巣を駆除するために、解剖=百科全書的手法に走ったのかもしれない。とにかく『フロム・ヘル』は、階級的には英国王室からホワイトチャペルの娼婦まで、思想的にはフリーメイソンから四次元理論まで、ヴィクトリア朝の森羅万象が叩き込まれた情報エントロピー漫画であるのは間違いない。

『ヴィクトリア朝の緋色の研究』で、R・D・オールティックが切り裂きジャック事件を評した一言が、ムーアの関心の所在を言い当てている気がする。「この事件の記録は、正真正銘、社会の細部描写の宝庫となっている」。なるほど、『フロム・ヘル』は、パノラマ的な視点から、細大漏らさずヴィクトリア朝風俗の全領域を見おろすような「高さ」の錯覚を読む者に与える。ガルの難解な神秘哲学を苦労して読み切った読者は、自分もガルの「高み」に到達したような錯覚を覚えるはずだ。しかしこのパノラマ的な「高さ」の視点が孕む問題性についても、最後に言っておかなければならない。

上から見下ろす男よ、「地獄へ帰れ」——パノラマ視点を破壊する女パンク

ガルと娼婦たちを上と下の位置関係(トポグラフィー)で把握することで、フェミニズム的な観点から『フロム・ヘル』がいったい何を問題にしているか分かってくる。まず、百科全書的な知を滔々と語るガル(男)という上半身の象徴に対して、殺されるセックスワーカーたち(女)は下半身の象徴にあたる。東西の地理でみても、ガルのような上流の暮らすウエストエンドがロンドンの上半身なら、娼婦たちが暮らすスラム街イーストエンドはさながらロンドンの下半身である。

また上と下の位置関係は、そもそもガルという男が医者であることからして避けがたい問題なのである。女が水平に台にねそべり、それを男性医師が垂直に見下ろす構図の解剖学絵画が、18世紀以降ヨーロッパにいかに溢れかえっていたか【図4】。ヴィクトリア朝において、女は男によって寝かされ、見下ろされ、切り開かれ、解剖され、さながら制圧される植民地のように抑圧的扱いを受けたことはつとに知られている。

さらに、ガルは娼婦のように自堕落な女を重力によって転落し続ける「水」、医師のように理知的な男をつねに高みを目指す「火」と喩えて、以下のようなセリフを二度も吐く。「水が本性に逆らって上昇するには、まず蒸気へと変成せねばならない。浄化の力をもつ火の元素に触れねばならぬのだ。」つまり、水のように下降し続ける女が「上」に、つまり知の高みに昇っていくには、男という火が不可欠という男性至「上」主義的な議論だ。

ガルは第四章で「地図とは可能性だ」とも発言し、その地図上に五芒星を浮かび上がらせたことは既に述べた。この三次元空間を平面図に置き換えた地図とは、そもそも神のような視点から下界を俯瞰するための装置である。囚人を高みから一望監視するシステム「パノプティコン」にヒントを得て、ヴィクトリア朝にパノラマ興行が大流行したことも偶然ではない。ヴィクトリア朝の人々は「高さ」と「神の視点」に憑りつかれた。そしてその「高さ」への意志に、ガル博士の陽根崇拝が重なり、オベリスクのような天空めがけて屹立するモニュメントが男性原理として言祝がれることになる——ガルにとって男は物理的にも知的にも「上」なのである。

しかしこの徹底した男と女の上下関係がくつがえる瞬間が、14章ラストに垣間見える。最終的に「大いなる業」を完成させたガルは、あらゆる時代を行き来できる霊体に進化し、遥か上空を遊弋しながら、ウィリアム・ブレイクのような幻視者や、ヒトラーやピーター・サトクリフのような超有名殺人鬼たちに霊感をあたえる四次元的存在と化す。この霊体ガルはあらゆる時代に同時存在する「男性的な暴力意志」の象徴であり、無意識裡に影響を与え続けるため、誰にもその姿を目視することはできない。しかし、20世紀前半のアイルランドに暮らす謎の女にだけ、なぜかガルが見える。その女には四人の小さな娘がいて、奇しくもガルに殺された四人の娼婦の名前が付けられている。近づいてきた霊体ガルを、女は「地獄に帰れ。二度と戻ってくんな!」と一蹴する。その地に足ついた勇ましさは、ガルが恐れた母権制時代のイケニ族の女王ボアディケアの貫録であり、さながら早すぎた女パンクである。

ここには女をパノプティコンのように知の高みから一方的に見下ろし、征服し、五芒星の中に封じ込めることなど決してできやしないという、アラン・ムーアの畏敬の念が感じられる。女は解剖されるオブジェではなく、決然たる意志をもつ主体なのだと言わんばかりだ。多くの作品に含まれるレイプシーンがたびたび問題になるムーアであるが、決して一方通行なミソジニストではないことは、この僅か1ページに激発するアイルランド女のパンク・スピリットからも明らかなはず。昔から馬鹿ほど高いところが好きであり、低きにある者が常に賢者なのである。