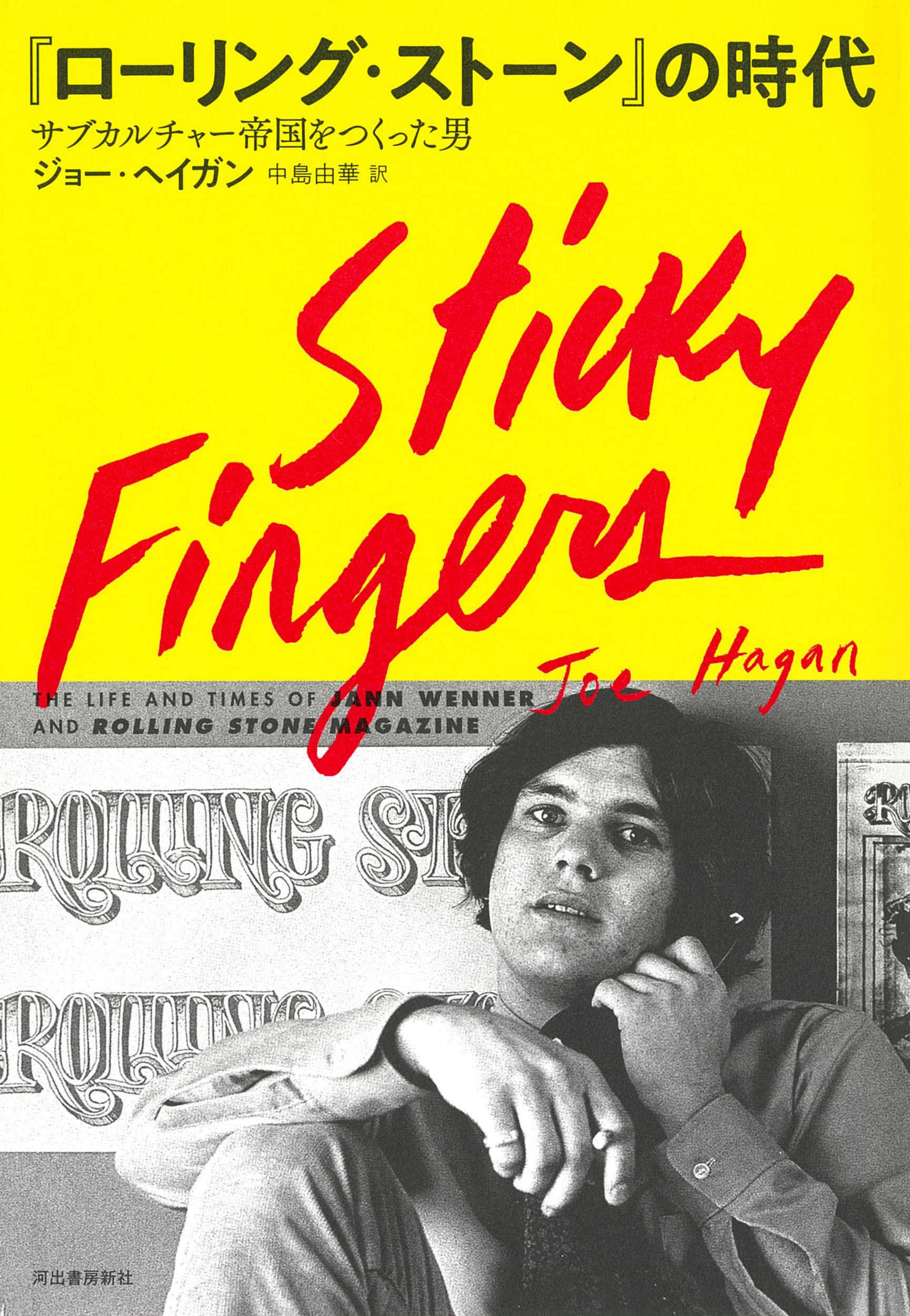

カウンターカルチャー神話が音を立てて崩れていくーー速水健朗の「『ローリング・ストーン』の時代」評

『ローリング・ストーン』誌の創刊は、1967年。サンフランシスコのヘイト・アシュベリーで盛り上がっているヒッピーやマリファナやLSD、そして、その街のロックミュージック。その文化に近い場所にいた若きヤン・ウェナーは、新しい世代に向けたメディアの創刊を思いつく。

グレートフル・デッドやジェファーソン・エアプレーンといった地元のロックバンド、そのシーンやボブ・ディラン、ローリングストーンズなど、60年代のロックシーン話は、いくつも登場しているが、本書にとって前段に過ぎない。むしろ、メインとして掘り下げるのは、『ローリング・ストーン』誌の創刊編集長ヤン・ウェナーの人間そのものだ。1967年の時点では、シリアスな"ロック批評"も、雑誌の役割のひとつだったが、編集方針は瞬く間に変わっていく。

音楽と広告が交差するメディアとしての確立も、比較的早い段階のこと。インタビューの次のページに見開きでレコードレーベルの広告が展開するような、音楽メディアのあり方の模索。その先駆けがボブ・ディランとジョニー・キャッシュというのは興味深い。当時のレコード会社は、ペリー・コモやアンディ・ウィリアムズらに変わる新しい音楽の動向を掴めずにいた。彼らにとってガイドとなる指標が必要だった。ウェナーの雑誌は、その役割を埋める存在となり、雑誌ビジネスも軌道に乗っていく。

読者たちが求めたのは、単なるロックミュージックのガイドではなかった。むしろ、社会の変革と若者世代の関わりに関心が持たれていた。それを察知したウェナーは、既存の社会ではなく、若者文化の側に立ったルポルタージュの路線にもハンドルを切っていく。

ウェナーは、作家のトーマス・カポーティをローリングストーンズのヨーロッパツアーに帯同させ、手記を書かせる。また一番人気のあったライターであるハンター・S・トンプソン(『ラスベガスをやっつけろ』の著者として知られる)は、モハメド・アリの世紀の一戦の原稿を書くために、『ローリング・ストーン』の金でアフリカのキンシャサに派遣する。だが、カポーティーのライブ手記はつまらないものだった。カポーティは、荒々しいロックバンドに興味が持てず、たいした原稿を仕上げてはこなかった。ハンターのはもっと酷い。彼は、ホテルのプールにマリファナのポットを浮かべて遊び、試合を見損ねた。失敗も多かった。金銭的な損失よりも、大胆で斬新な企画、そして、才能のある書き手にウェナーは掛け金を張ったのだ。

ロック雑誌の編集部というと埃まみれの場所で、髪の長いヒッピーたちがマリファナを吸いながらロック論議を交わしているような場所を思い浮かべるかもしれない。だが、『ローリング・ストーン』のオフィスは、まるで逆。IBMのオフィスみたいに冷徹までに機能的なリッチなオフィスで、部員のデスクには、最新のIBM社製の電動タイプライターも設置されていた。コカインを計量する秤がデスクに乗っていたのが唯一のロックらしさだったという。1970年ごろの話。ウェナーは、貧乏くさいものが嫌いだった。ヤン・ウェナーの愛車はポルシェだった。渋谷陽一と同じである。

ヤン・ウェナーは、編集者タイプの人種ではない。そして、ロック批評家タイプかというと、もっと縁遠い。ジャーナリストタイプでもない。経費の無駄使いが激しく、経営者にはもっとも向いていない。近いのは、ベンチャー起業家だ。野心が強く、金への執着が強く、社交的。新しいものにベットしようという野心でメディアを興し、その目的のためには、躊躇がない。著者のジョー・ヘイガンのウェナー評は、「人気者をつくることに長けていた」人物というものだ。実際に、この雑誌が売り出し人気になったのがブルース・スプリングスティーンだった。「ロックの未来を見た」というフレーズは、『ローリング・ストーン』の評論家時代のジョン・ランドーの筆によるもの。彼は、その後、スプリングスティーンのプロデューサーとなる。

『ローリング・ストーン』誌は、基本的にはロック雑誌である。だが、ある時期に至っては、スタッフ皆がロックに飽きてしまっていた。「もはやライター陣は音楽好きではなくなっていた。一九六〇年代は遠くなっていた」(P456)という。さらに、パンクとディスコに関しては、一度は取り扱ったが、商売にならないとわかりすぐに扱わなくなった。この辺りはとても潔い。では、雑誌が目指したのはどういう路線だったか。

1972年のウォーターゲート事件。政府が民主党本部に盗聴や侵入を図り、それが露呈、さらには、捜査妨害や証拠のもみ消しをおこなっていたことが発覚。この事件で、一番驚いたのは、政府が闇で盗聴器を仕掛けたり、人々をコントロールしているのだということを元々書き立てていたメディアの側だった。あるインディペンデント系の新聞は、「ウォーターゲート:自慢ではないが我々が言ったとおりだ!」(『パラノイア合衆国』P211)とタイトルに書いた。それ見た事か、ということ。以前であれば"陰謀論"であると端にもかからない中身の事件が現実に起こり、さまざまな"巨悪"にジャーナリズムが立ち向かうという市場が膨れ上がったのだ。