“発明”にとりつかれた男、クリストファー・ノーランが『オッペンハイマー』に至るまで

映画監督というよりは、むしろ「発明家」のメンタリティに近い……そんなイメージを、クリストファー・ノーラン監督に抱いている人は少なくないのではないか。特に『オッペンハイマー』(2023年)という決定的な作品が現れた今となっては。

とはいえ、ノーランはどちらかというと「文系」出身の映画作家である。彼は幼少期から映画製作のとりこになり、短編映画をいくつも撮り続けてきた一方で、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンでは英文学を専攻した。満を持して臨んだ長編デビュー作『フォロウィング』(1998年)には、映画的・文学的発明を同時に成し遂げようとする若きノーランの野心と才気が満ち溢れている。

「発明」にとりつかれた男

かつてコーエン兄弟が『ブラッドシンプル』(1984年)でも実践したように、フィルム・ノワールという古典的ジャンルを現代的アプローチで捉え直すという試みは、若手監督の常套手段である。ノーランはそこに「時制の解体」という実験を持ち込んだ。『フォロウィング』は各シーンの時制が目まぐるしく変わり、主人公の外見や状態、登場人物の言動もバラバラの順番で映し出される。観客はそれらを頭のなかで組み立て、三者三様の思惑が複雑に交錯するノワール・ストーリーを順序立てて整理しなければならない。

ただランダムに場面をつないでいるわけではない。各シーンで観客が「読み取るべき情報」を明確に整理して提示しているので、難解に見えても実は「伝えること」に作り手が心を砕いているのがわかる。こうした知的ゲームを観客と行う「親密な関係性」を手早く築いてしまえる才能は、現在に至るまでノーランが世界中のファンを魅了してやまない資質のひとつだろう。また、改めて観るとその語り口には『オッペンハイマー』との共通性も多く見つけられる(詳しくは後述)。

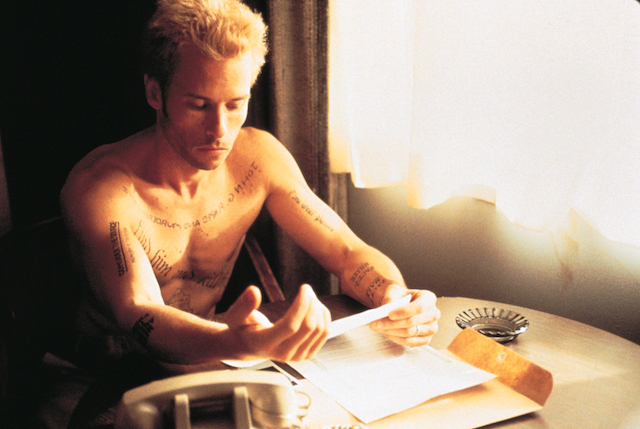

『フォロウィング』での実験は、次に手がけた出世作『メメント』(2000年)で、より大胆なかつ冒険的なストーリーテリングとして結実する。10分しか記憶がもたない主人公の犯人探しと復讐のドラマを、10分ずつ逆行する形で進行していく(=遡っていく)トリッキーな作劇は、『フォロウィング』以上に複雑な論理的構築力と数学的思考、徹底した情報のコントロールが必要だったはずだ。公開当時はまさに「発明」のごときインパクトをもって迎えられた『メメント』だが、前後のフィルモグラフィーを考えると、ノーランにとってはまだ実験の延長だったのかもしれない。むしろ、より大きな発明を観客に受け止めてもらうための「準備」だったともいえる。

ノルウェー映画のリメイク企画『インソムニア』(2002年)は、現時点で唯一、ノーランが脚本にクレジットされていない監督長編だが、これもまた作劇実験の延長線上にある作品と言えるだろう。このあと、ノーランは「意外にも」大作志向へと舵を切る(そのころは「全然、大作向きの監督じゃないのに」と本気で心配していた)。ノーランは『バットマン ビギンズ』(2005年)で、これまでの映像化作品とは異なるリアリティと苛烈さをもって、悲劇の主人公ブルース・ウェインがバットマンになるまでの過程を描いた。この時点では特に感心せず、きっと超大作監督の座を得るための踏み台=雇われ仕事なんだろうという印象だったが、続く『ダークナイト』(2008年)で、その思い込みは完全に覆される。そこにはまさしく、リアルな“悪の魅力”を湛えた都市型犯罪スペクタクルとして、荒唐無稽なコミック世界を実写化するという「発明」があった。

ダークヒーローの誕生秘話、その反作用のごとく生まれたヴィランとの宿命的対決、そして『ダークナイト ライジング』(2012年)では引退まで、ノーランは駆け足で描ききった。彼にとって、アメリカンコミックが果たした「偉大な神話の発明」を新たに見つめ直すことは、重要な学びの過程だったのだろう。プロデュースをつとめた『マン・オブ・スティール』(2013年)にも、その気配は濃厚である。

「発明家」への共感とリスペクト

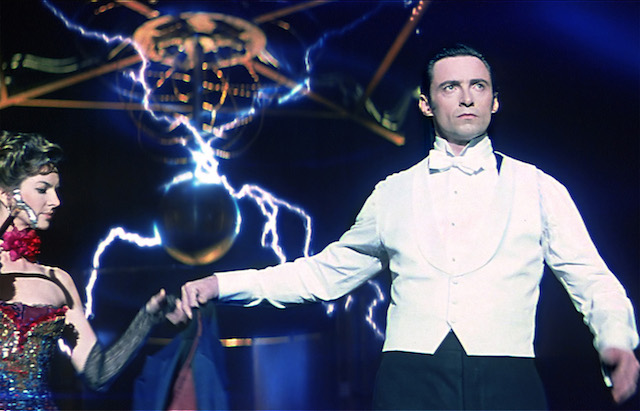

映画を通して「発明」を実現しようとするノーランが、物語においても「発明」を描こうとするのは至極当然のことだ。『プレステージ』(2006年)は、ライバルとして競い合う22人の奇術師が、人知れず世紀の発明を手に入れてしまうという奇抜なSFドラマである。劇中には実在の天才発明家ニコラ・テスラも登場し、ノーランらしい求道者=発明家への共感とリスペクトに満ちている。

主人公たち自身は発明の生みの親ではないが、その使用法はまさに画期的であり、狂気すら感じさせるものである。まるでノーラン自身が「映画はいまだそのポテンシャルを十分に活かしきっていない、未完の発明である」と断じ、さまざまな語り口やフォーマットを試し続ける姿にも重なるようだ。

同時に、『プレステージ』にはノーラン作品における別の重要なテーマも芽生えている。それは発明自体の「人類の手に余る巨大さ」である。主人公たちはその力をコントロールしているとは言いがたく、ある者は悲劇的結末を迎え、複雑怪奇な真実は歴史の闇に葬り去られる。ノーラン自身も彼らのように、その後の作品では自らの制御能力を超えたスケールや題材に進んで立ち向かうかのような、デスペレートな映画作りに邁進していく。

『インセプション』(2010年)では「夢への潜入技術」という驚異的発明を用いた、文字通り超現実的なスパイアクションが展開する。だが、劇中でその技術を完璧にコントロールできる者は誰もいない。『インターステラー』(2014年)では、滅亡寸前の地球から再び宇宙に飛び出そうとする人々の姿を描くが、その道行きはひたすら苛酷だ。ノーランは人類の叡智と冒険心に最大限のリスペクトを捧げながら、予測不可能な事態に打ちのめされ続ける人間存在のちっぽけさも容赦なく映し出す。また、物語の背景には環境保護というコントロールを失った人類が自ら招いた破局、その原罪も常に存在している。『ダンケルク』(2012年)で描かれるのは、第二次世界大戦において約40万人の連合軍兵士を救出した「ダイナモ作戦」の史実だ。戦争という制御不能な状況、絶体絶命の危機のなかで敢行された壮大な救出作戦は、ある意味“画期的発明”のようでもあり、無謀でもある。ノーランはここでも得意の「時間と場所の解体・再構築」により、戦争映画という王道ジャンルも新たに語り直してみせる。

いつしかノーラン作品において「発明」と「制御不能な巨大さ」は、題材か語り口のいずれか(もしくは両方)に含まれるトレードマーク的要素となった。その究極形といえるのが『TENET テネット』(2020年)である。世界の存亡をかけ、時間を逆行しながら戦うエージェントたちのサスペンス・アクションは、作劇を含む映画全体の形式そのものも、斬新すぎて多くの観客の理解が追いつかなかった点においても「発明的」であった。

いよいよ題材と表現方法の「発明性」は渾然一体となり、『オッペンハイマー』に結実していく。