何が哀しみの連鎖を止めるのか? 広瀬すず主演ドラマ『anone』が突きつける、死と向き合う覚悟

坂元裕二脚本のドラマ『anone』(日本テレビ系)を1話、2話と観てきたが、毎回、心臓を鷲掴みにされている。様々なメタファーを深読みし、俳優陣の名演技に惚れ惚れし、コミカルな会話劇にクスッとしながらも、重くむせ返るような孤独と死の匂いに胸がざわめく。このドラマは「生きることの意味を問いかけるドラマ」と公式サイトのイントロダクションにあった。孤独死、闘病、余命宣告、自殺志願……生きることを考えるには、死と向き合う覚悟が必要なのかもしれない。

だが、システマチックになった現代の日本では、どこか人の死でさえも社会のサイクルのひとつになっているように思う。むしろ、そのサイクルから外れてしまうことこそ、生きながらにして死んでいる状態なのではないか。現代人は孤独死を恐れながら、もうとっくに社会的死臭を撒き散らしながら、生きているのかもしれない。

「あのね……」ネットカフェに暮らす身寄りのないハリカ(広瀬すず)が、心を許して話せるのはチャットルームのカノン(清水尋也)だけだ。闘病中で外出できないというカノンの身の上も、どこまでが本当かわからない。巷では、ネットを使った詐欺も横行していると聞く。だが、嘘でも構わないのだ。信じたら、嘘は嘘じゃなくなる。ネットカフェに住む“友だちっていうのとは少し違う”仲間も、本当の名前や生い立ちがどこまで事実なのかを探るよりも、シャツのシミがなんでついたのかがわかるくらい時間を共有していることのほうが大事なのだ。

「大切な思い出って、支えになるし、お守りになるし、居場所になるんだなって思います」。ハリカが語った思い出は、自分が“こうだったらいいな”という願望が作り出した記憶。嘘じゃないけど、事実ではなかった。かつて辛い経験をした更生施設の跡地に足を運ぶと、風見鶏が「その思い出は違う」と訂正する。そのどこかメルヘンチックな演出は、現実と非現実の境目を曖昧にする。まるでジブリ作品を観たときのような、この世とあの世が混ざり合い、自分の居場所だと思っていたものがドロドロと溶けていく。そして、自分は本当に生きていたのか、ということそのものが揺らいでくる。

何をもって、生きているといえるのか。社会が創り上げたシステムの中で、生きているのかどうかもわからなくなるほど、息苦しさを感じている登場人物たち。奪う側と奪われる側は、もう抗うことのできないほど強固なシステムとなり、ドミノのように一度倒れだしたら止まらない。呼び名も、お金も、社会を動かすために作り出されたアイテムに過ぎない。だからこそ、それを人知れず捏造したり、捨てたりすることで、ささやかな抵抗をしてみせる。もちろん社会は大きく変化することはない。目撃者がいたとしても「シャケがクマを襲うなんて」と信じてもらえないほどの小さな出来事だ。だが、弱者だって怒りはある。仮に淘汰されたとしても、その感情はなかったことにはならない。怒りを共有できる他者が、ひとりでもいてくれたら……。

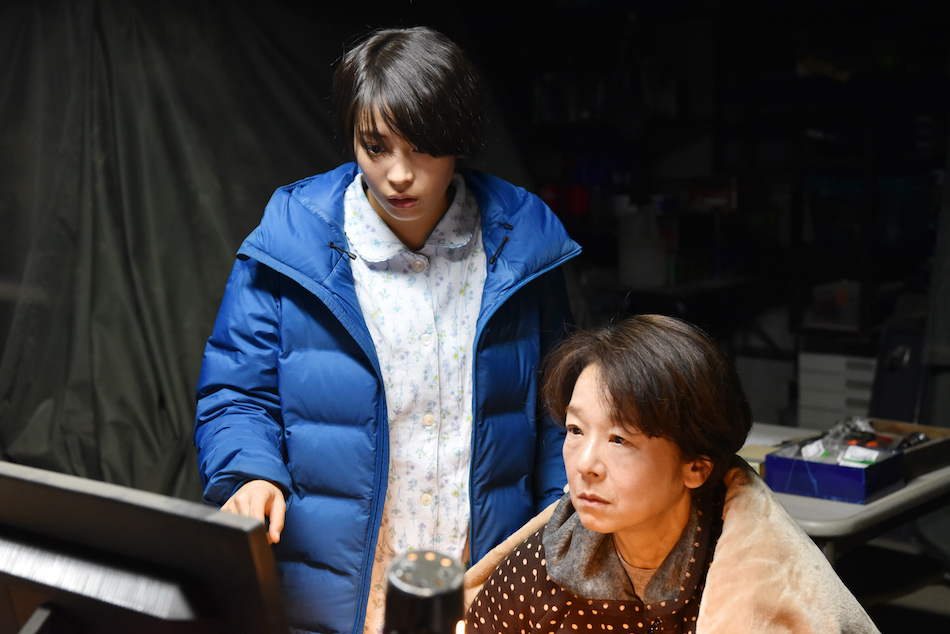

「私と玲は血がつながってないの。でもさ、誰から生まれたかなんて、そんな大事なことかな」と語る亜乃音(田中裕子)も、簡単に奪われた側のひとりだ。血の繋がりという事実より、10年15年とちょっとずつ積み上げてきたものを大事に思って生きたっていいじゃないか、と静かに怒る。最初に握った手の感触は、実の親子だろうと、そうじゃなかろうと、知らない人の手の感触なはず。だが、きっと過ごした時間が、大事な思い出の感触にしていくのだ。実の親に見捨てられたハリカと、実の娘と思ってきた娘に見放された亜乃音。「愛された記憶なんかなくても、愛することできると思いますよ」。事実が作る記憶よりも、今繋がっていること。つかの間の擬似親子体験こそ、ふたりにとっての新しい居場所になるはずだった。