写楽とは一体誰なのか? 『べらぼう』と一ノ関圭の漫画『鼻紙写楽』から考察する、エンタメ作品で最も大切なこと

※本稿では、ドラマ『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』および、漫画『鼻紙写楽』のネタバレを含みます。両作を未見・未読の方はご注意ください。(筆者)

いよいよ最終回の放送が近づき、大きな物語の山場を迎えているNHKの大河ドラマ『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』。具体的にいえば、(11月30日に放送された第46話では)主人公・蔦屋重三郎が仕掛けた“謎の絵師・写楽”をめぐる一大プロジェクトが世を騒がせている様子と、その裏で蠢く権力者たちの駆け引きが描かれた。

東洲斎写楽は、寛政6年5月から翌年1月にかけての約10か月の間に、145点余の作品を残し、忽然と姿を消した正体不明の浮世絵師である。その真に迫る画風は、鷲鼻、受け口といった、モデル(おもに役者)たちの顔の特徴をリアルに(さらにいえば、デフォルメして)描写していたため、当然、そのように描かれた本人たちからは反感を買い、また、じっさいの絵の売上もあまり芳(かんば)しいものではなかったという(ただし、良くも悪くも、相当のインパクトを江戸の庶民たちに与えたものと思われる)。

それにしても、東洲斎写楽とは、いったい「誰」だったのか。

むろん、写楽は写楽以外の何者でもなく、なんらかの事情で、短期の活動で引退せざるをえなくなった無名の絵師だった――ということも充分ありうる。しかし、いきなり大判28枚の役者絵(大首絵)を同時出版してデビュー、という派手な売り出し方ひとつとっても、「写楽」とは、誰か力のある、そして、もともと蔦重との深いつながりもあり、かつ、表立って名前を出すことのできない表現者の変名であったと考えた方が自然な気がする。

歌麿、北斎、複数の表現者たちによる工房説まで――写楽の「正体」は?

ちなみに、「写楽の正体」については、これまでにも、喜多川歌麿、葛飾北斎、円山応挙、山東京伝、十返舎一九、そして、板元(版元)である蔦屋重三郎自身など、さまざまな「説」が挙げられてきたが(『べらぼう』で描かれているような、「写楽工房説」もある)、いまでは、『増補浮世絵類考』の記述などから、阿波徳島藩お抱えの能役者・斎藤十郎兵衛が最も有力な「正体」だとされているようだ。

果たして能役者に絵が描けるのか、と疑問に思う向きもおられるかもしれない。だが、当時は、武士にして戯作者、あるいは、戯作者にして絵師、といった“二刀流”の表現者は珍しくなく、そういう意味では、「能役者にして絵師」という存在は、さほど違和感のあるものではあるまい(また、藩お抱えの能役者が素性を隠さねばならなかったという裏事情も理解できよう)

上方の絵師が東洲斎写楽!?

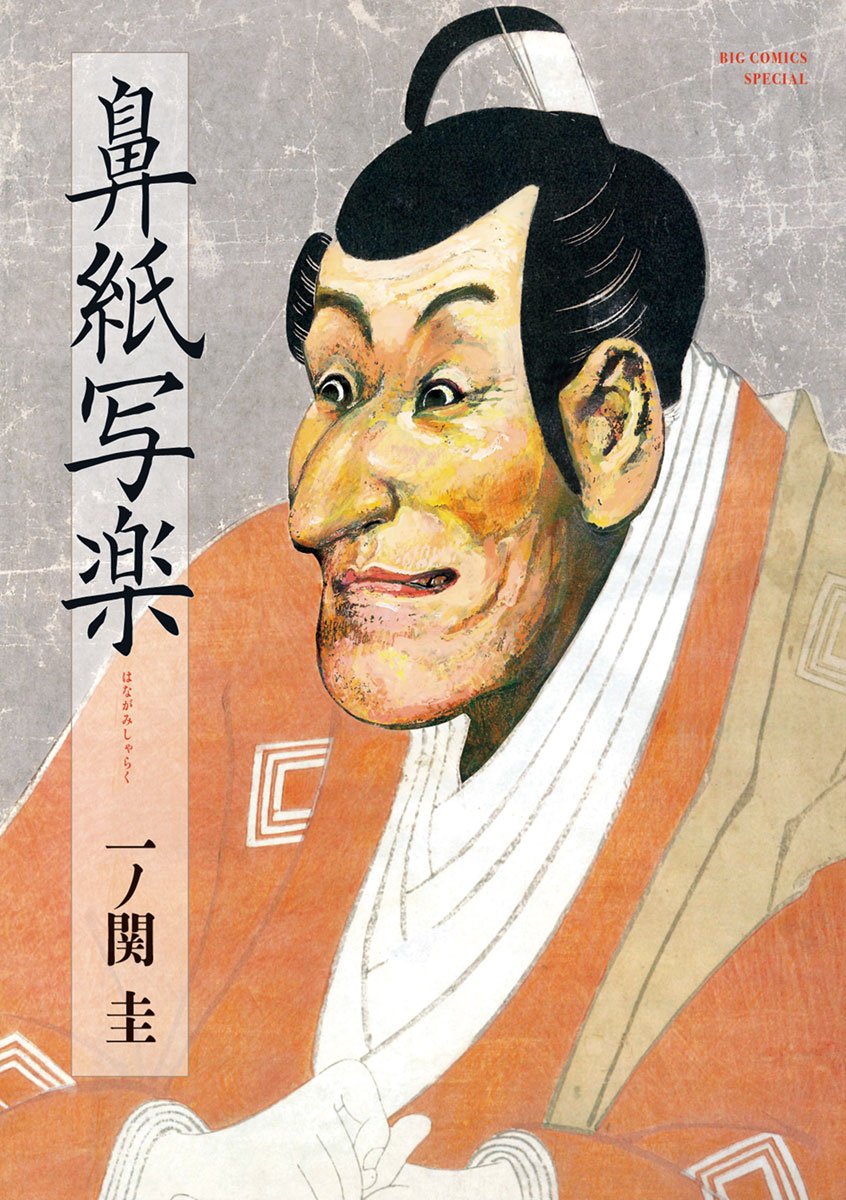

さて、少々前置きが長くなってしまったが、本稿で私が紹介したいのは、一ノ関圭の漫画作品『鼻紙写楽』(小学館)である。2016年、日本漫画家協会賞大賞および手塚治虫文化賞マンガ大賞をダブル受賞した同作は、タイトル通り「写楽」を主人公にした物語であり、『べらぼう』で描かれているキャラクターたちも数多く登場するため、ドラマを観て当時の文化に興味を持った人たちにもぜひ読んでほしい一作だ。

主人公は、錦絵を学ぶため、上方から江戸に下ってきた絵師の伊三次(いそうじ)、またの名を、流光斎如圭(りゅうこうさいじょけい)。伊三次はそこで、五代目市川団十郎の娘・りは(ひわ)と出会い、ふたりは徐々に惹かれ合う仲に(りはは、綴勝十郎という笛吹きの妻でもある)。

一方、老中・田沼意次失脚後、幕府による文化に対する規制はますます厳しいものになっていたが、団十郎、仲蔵、菊之丞といった当時のスターたちは、その輝きを全く失ってはいなかった。

そんな彼らを、流光斎如圭――のちの東洲斎写楽は、どのように描くのだろうか。

エンタメ作品は「史実」よりも「面白さ」を優先すべし

と、このように、同作は、写楽の正体は実在の上方絵師・流光斎如圭(生年不明~文化7年)であったという「仮説」のもとに進んでいく。

実は、先ほどは名前を挙げなかったが、「写楽=如圭説」もあることはあるのだ。しかし、それは、あくまでも、両者の写実的な画風に共通性がなくはない、という程度のもので、じっさいのところは、せいぜい上方で活躍していた如圭の画風を写楽(あるいはそのプロデューサーである蔦屋重三郎)が参考にした、というようなものだったのではないだろうか。

にもかかわらず、一ノ関圭は、『鼻紙写楽』の主人公(写楽)の正体を、あえて流光斎如圭に設定した。それはなぜか。

先ごろ発売されたばかりの一ノ関の画業50周年を記念した自選集『思色(おもひのいろ)』(小学館クリエイティブ)に収録されているインタビューで、彼女はこう答えている(聞き手は筆者)。

「この場合重要なのは、漫画としてどの説に説得力があるかです。たしかに斎藤十郎兵衛説は有力だと言われていますが、私は学者でもなんでもないので(笑)、好き勝手なことが言えますし、描けます。『浮世絵類考』の記述にみんな縛られすぎな気もしますけどね」(注・「漫画として」の部分に傍点あり)

そう、あくまでも『鼻紙写楽』はエンターテインメントの漫画作品であり、もちろん、「定説」である斎藤十郎兵衛説を採ったとしても、一ノ関ならそれなりに読ませる作品を描けたはずだが、それよりも、「上方の絵師が、一定期間、江戸に滞在し、蔦重と組んで“写楽”になった(そして、再び上方に帰った)」という物語の方が、漫画として面白い、ということなのだろう(おそらく、『べらぼう』の脚本家・森下佳子らも、稀代の出版プロデューサー・蔦屋重三郎を主人公にしたドラマを作る上で、どのような写楽が最も相応しいかを考え抜いて、斎藤十郎兵衛説をあえて外したのではないだろうか)。

いずれにせよ、「鼻紙絵師」などと揶揄される一方、文化的なスターでもあった当時の浮世絵師たちは、現代ならさしずめ人気の漫画家やイラストレーターに近い存在だろう。何かと「伝説の漫画家」、「幻の漫画家」などといわれることの多い一ノ関が、どこまで写楽に自己投影しているのかはわからないが、前述のインタビューで、彼女はこうもいっている。「写楽はまだ、私をどこかへ連れていってくれそうなのです」

『鼻紙写楽』は、現在、「第一場」から「第三場」までが単行本にまとめられている他、続編が「ビッグコミック増刊号」にて不定期連載中。あまりにも寡作な作家ゆえ、“次”がいつ載るのかは不明だが、気長に待っていて損はない一作である。