「テクニックに頼った瞬間、言葉は浅くなるんです」 延江浩『松本隆 言葉の教室』を栗原裕一郎が読む

著者である延江浩の名前はつい最近知り、強く印象に残っている。

とある調べもののために氏の前著『愛国とノーサイド 松任谷家と頭山家』(講談社)を手に取り、読み終えて疑問が残った。著者プロフィールを見ると「TOKYO FM エグゼクティブ・プランンナー」とある。「いざとなったら伝手を頼って直接問い合わせてみるか……」と考えながら検索をかけたところ、氏の訃報がトップに出てきた。ちょうど亡くなったばかりだった。まだ行動を起こしてもいなかったのに、重要な機会が失われたような感覚に軽く襲われ、印象に残ったのである。

本書の存在は4年前にマガジンハウスから親本が出たときに知ってはいたが読むにはいたらなかった。今回書評依頼をもらうまで、著者が延江であることにも気づいていなかった。松本隆のいわゆる語り下ろしだろうと思い込んでいた。

松本隆の詞が湛えている文学性

巻頭に、松本隆の「はじめに」が置かれていて、こう書き出されている。

「はじめまして。松本隆です。/この本では、ぼくが話したことを延江浩さんが文章にしてくれています」

著者が延江であることを強調したに留まらない敬愛の情が感じられる。

巻末の「あとがき」で延江は、本書の成り立ちについてこう書いている。

大学卒業後、FM東京に入社した延江は、松田聖子の番組「松田聖子~ひとつぶの青春」のアシスタントディレクターになった。オープンリールテープでいち早く届けられる聖子の新曲には歌詞のコピーが添えられており、作詞者作曲者の名前が手書きで書き込まれていた。絢爛な作曲家が曲ごとに変わっても、作詞者はいつも「松本隆」であることに延江は気づく。松本はすでに一家を成していたが、聖子とタッグを組んだことで歌謡界を根底から塗り替えていくことになる。その道程を延江は、ラジオ局の片隅でずっと見守っていたのだった。

延江の興味を引いたのは、松本の詞が湛えている文学性だったと述懐されている。なかでも「風立ちぬ」に並々ならぬ感銘を受けたようで特記されている。

「風立ちぬ」というタイトルは、堀辰雄の同題小説を想起させる。この小説を愛読していた、聖子のプロデューサーだったCBS・ソニーの若松宗雄からの提案だったそうだ。

堀はこのタイトルを、ポール・ヴァレリーの長編詩「海辺の墓地」の最終節にあるフレーズ「風立ちぬ、いざ生きめやも」から採った。堀の「風立ちぬ」はこのフレーズをエピグラフに置いてもいる(ただし原文で。「風立ちぬ、いざ生きめやも」という和訳は作中で「私」が口ずさむかたちで登場する)。

生と死をめぐる思索とその末に行き着いたヴァレリーの「風立ちぬ、いざ生きめやも」という決意を、堀は、死にゆく婚約者を見つめながら生きる「私」の物語に重ねた。福永武彦が「いくぶん死の味のする生の幸福」と評した物語を、松本の「風立ちぬ」が見事に映しているのに感嘆したことを延江は記している。

「松本さんは、そんな恋人たちを『草の葉に口づけて/忘れたい 忘れない あなたの笑顔/想い出に眼を伏せて/夏から秋への不思議な旅です』としたためた。一期一会の恋を分かつ死の厳しさと、それでもひとりで生きていく主人公を思い浮かべて、ぼくの心は震えた」

それから40年後。

「松本さんの本を手がけたく存じます。言葉の源を伺いたいのです。それを歌詞にする成り立たせ方も。これは心の中でずっと温めていました」

そう切り出して実現したのが本書だったというわけだ。

作詞とは、世界との対峙の仕方

「言葉の教室」とタイトルにはあるけれど、この本を作詞指南術として読む読者がどれほどいるかちょっとわからない。作詞の技術を学ぶのにはあまり適していないように思える。松本も「ぼくにはテクニックや方法論について、人に語るようなことなど、なんにもないんですよ。(中略)/テクニックに頼った瞬間、言葉は浅くなるんです」と注意を促している。

松本が語るのは、記憶との向き合い方、物の見方、好奇心を動かすことや自分の心が動いた理由を探すこと、言葉に対する美意識の磨き方、普遍的であることへの洞察などなど、詞を書く上での心構え、姿勢のようなことだ。

それは大きく言えば、世界にどのように対峙するかという自覚と自意識の問題であり、世界をどのように切り取るかという認識の問題である。

「表現というのは現実の縮図です。だから、なるべく正確に縮図したい」

そうした自覚や自意識、認識が、自身の経験や記憶、読書とどのように結びつき、どのように現れているかについて、松本は、無防備と思えるほど率直に語っている、ように見える。

こうした「言葉の源」「歌詞にする成り立たせ方」を引き出したのは聞き手である延江であり、だから延江が著者であるわけだ。

松本の自覚や自意識、認識は、トピックに応じた実際の作品に即して話されていく。読んでいって驚くのは、慣れ親しんだ詞が、どれも松本個人と深く緊密に結びついていることである。完全なる虚構だろうと思い込んでいた詞すら、松本の記憶や経験に紐付いていて、そこから導き出されている。

大滝詠一に書いた「君は天然色」は、松本が病弱だった妹の死に直面し、そこから立ち直っていくときに書かれたものだそうだ。「想い出はモノクローム/色を点けてくれ」という一節にその体験が映っていると思うと、見え方が変わってくるだろう。

とはいえ、私小説的ではない。個人の経験というリアリティを、誰もが共感を見出しうるフィクションに展開するところに松本の詞の秘密はありそうだ。

「全部フィクションだと人の心に届かないし、100パーセントがリアルだと重い。5パーセントくらいのリアルかな。フィクションだけど、ピリッとスパイスが効いているでしょう。そのくらいのバランスです」

その手の内をさらけ出したのがつまり本書ということになるが、方法として抽出できそうなこともあれば、できそうにないこともある。

この本を読めば松本隆になれる! なんて考える人は、まあ、いないだろうが(笑)、こういう物の見方や考え方は自分にも使えるかなと思案する手掛かりにはなる。使えるか、使えないかとためつすがめつするなんて打算的なようだけれど、そんな具合に頭を働かされることがきっと「言葉の教室」にいるということなのだ。

■書誌情報

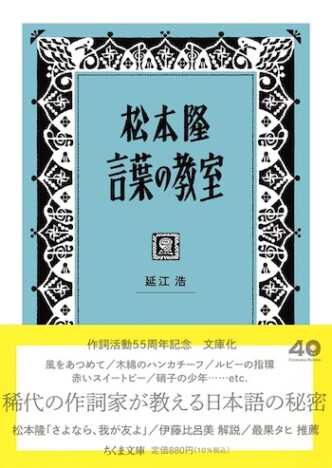

『松本隆 言葉の教室』

著者:延江浩

価格:880円

発売日:2025年9月12日

出版社:筑摩書房

レーベル:ちくま文庫