アフリカ文学の傑作『雨雲の集まるとき』を刊行するために自ら出版社設立ーー雨雲出版・横山仁美に聞く、ベッシー・ヘッドの真価

南アフリカ出身の重要作家ベッシー・ヘッドが、亡命先ボツワナで発表した1968年の長編第一作『雨雲の集まるとき』が、2025年6月に雨雲出版より翻訳出版された。雨雲出版は、アフリカ地域で長らく開発コンサルタントとして活動してきた横山仁美氏が、本書を刊行するために一念発起して立ち上げた出版社だ。

学生時代に本書と出会ってから約30年、ようやく刊行された『雨雲の集まるとき』の帯には、翻訳家の斉藤真理子氏が「この一冊を訳すために出版社を作った横山仁美さんの心意気は、ベッシー・ヘッドの情熱と同じ雨雲の中にある。干ばつの大地をうるおす雨雲の中にある。」とコメントを寄せており、読書家たちの間でじわじわと評判を呼んでいる。

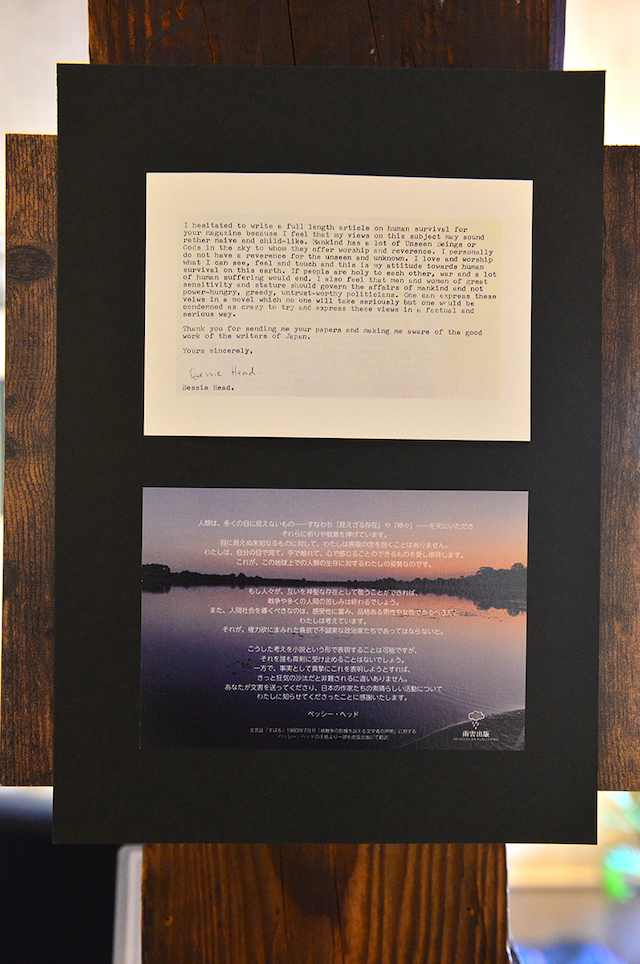

貧困、開発、宗教、民主主義、ジェンダー、部族主義と向き合い、鋭い筆致で人間の本質を描いたアフリカ文学の傑作『雨雲の集まるとき』。荻窪の「本で旅するVia」で開催された同書の展示会を訪れて、横山仁美氏に翻訳出版するまでの経緯とその想いを聞いた。

人間社会の真理を俯瞰したまなざしで浮かび上がらせていく作家

――横山さんは、ベッシー・ヘッド『雨雲の集まるとき』を翻訳出版するためだけに、おひとりで雨雲出版をたちあげたんですよね。それほどまでに心をつかまれた本作との出会いからお聞かせください。

横山仁美(以下、横山):大学時代、旅行先の古本屋でたまたま『現代アフリカ文学短編集』(全三巻)を手にとったんです。当時の私はアフリカ研究のゼミに所属していて、卒論のテーマをなかなか見つけられずにいました。文学はパーソナルな領域のものだから、研究する対象だとは思っていなかったのですが、アフリカ文学を通じて社会的背景を探ることもできると教授に言われて、興味を惹かれたんですね。そうして調べていくなかで出会ったのが、京都精華大学の楠瀬佳子さんが書いた『南アフリカを読む』という本。

――南アフリカの女性文学者を通じて、黒人差別や女性差別など、社会的背景を探る研究書ですね。

横山:もともと高校時代、アパルトヘイト政策に抵抗する学生たちを描いた『サラフィナ!』という映画を観たのをきっかけに、南アフリカに漠然とした興味を抱いていたこともあって手にとったのですが、その本に引用されているベッシー・ヘッドの文章を初めて読んだとき、「私が書いた文章みたいだ」と感じてしまったんです。たいへんおこがましいのは、百も承知なのですが、遠い国のまるで違う文化を背負った人の言葉がなぜこんなにも近しく響くのだろうと驚き、心をつかまれました。さらに、アパルトヘイト施政下でベッシーさんは「カラード」と呼ばれるカテゴリに属していたことを知り、非人道的なその社会で彼女がどう生き抜いてきたかも含めて、研究したいと思うようになったんです。

――白人以外を隔絶する目的で施行されたアパルトヘイト政策では、人々を「白人」「黒人」「カラード」の三つに区別していました。ベッシー・ヘッドの母親は白人ですが、当時も今も存在のわからない父親は黒人の可能性が高く、異人種間での性交渉や結婚が禁じられていた時代、ベッシー・ヘッドは存在そのものが違法だった、と横山さんがあとがきに書いているのを読んで、胸が詰まりました。

横山:白人でも黒人でもないカラードであるがゆえに差別され、政治活動に関与したためにパスポートをつくることができず、ベッシーさんはやがて、幼い子をつれてボツワナに亡命しました。本作の主人公・マカヤも、反アパルトヘイト運動に関与した罪で投獄された経験をもつ元ジャーナリストで、ボツワナに亡命するところから物語は始まります。マカヤに自身を重ね、人間のありようを描き出したのが、本作『雨雲の集まるとき』なんです。

――独立前夜のボツワナは、マカヤにとってのユートピアになるかと思いきや、亡命者というだけで差別されるさまも描かれます。亡命者は犯罪者や殺人者と同じでいつ危害を加えられるかわからない、と偏見のまなざしを向けるマテンゲという人物に現代社会が重なって、他人事とは思えませんでした。

横山:村の首長であるマテンゲは部族主義に縛られている、アフリカの歴史・社会そのものを体現しています。でも、だからといってマテンゲを一方的な悪としては扱わず、非人道的な社会を生き抜くマカヤのどろどろとした感情と同じように、マテンゲにはマテンゲなりの葛藤と苦しみがあるのだということを描き出すところに、ベッシーさんの凄みはあると感じます。おっしゃるように、現代社会にも、どんな国にも、マテンゲのような人間は存在する。それがいったいどういうことなのか、人間社会の真理を俯瞰したまなざしで浮かび上がらせていく作家なんです。

――ご自身が、とくに印象に残っているシーンはありますか?

横山:マ・ミリピードというみんなのお母さんみたいな老女と、マカヤが対話をするところですね。敬虔なキリスト教徒であり、信仰を求めているという彼女に、マカヤは「信仰とは何か」と問う。「人生を理解するということよ」と優しく言う彼女に、マカヤは突然腕を差し出し、セーターをまくり上げて「僕が誰だかわかりますか?」と黒い肌を見せつけるんです。「僕は人生に翻弄されている。人生は自分にとって拷問と苦悩でしかないし、理解しようとは思いません」と。マカヤが味わってきた底知れぬ地獄を、彼をとりまいてきた社会のありようを思い知らされながら、悪に穢されることなく生き抜いてきた彼の善性をもまたマ・ミリピードは見抜くのですが、上手に伝えることができない。どちらの心にも渦巻く感情を想うと、それだけで泣けてきてしまうんですよね。

――物語の序盤で、マカヤは「妻と子供を得ることが目的だ」というような話をしますよね。「君はそんなに単純なのかい」と言ったのは、イギリス人の青年ギルバートですが、「虚しい感情に支配され、心が空っぽなのだ」とマ・ミリピードに打ち明ける彼の姿に、その願いがどれほど切実で、単純なことではないのかを、思い知った気がしました。

横山:生まれてからずっと、どこにも見つけることのできなかった居場所を、彼は欲していたんですよね。マ・ミリピードとのその場面は、私は今もときどき夢に見ます。なぜか夢のなかでは、マカヤの腕は『もののけ姫』のアシタカのようにまだらなんだけど、タタリ神から受けた呪いと、ブラック・ドッグ(アパルトヘイト下で黒人に対して使われた蔑称のひとつ)が背負っていたものには、通じるものがあるんじゃないかなと思ったりもします。

――ギルバートの描かれ方にも考えさせられるものがありますよね。ボツワナを農業開発するため村に滞在している彼は、善意のかたまりのような人間ですが、善意と技術があってもその土地を切り拓けるわけではないということも、本作では描かれていきます。

横山:私は長年、国際協力の仕事をしてきましたが、第三国からやってきて開発しようとする行為は、基本的に、余計なお世話にもなり得るんですよね。誰だって、知らない人がいきなり自宅に押しかけてきて「あなたの部屋は汚いから、ダスキンを入れてあげますよ」と言われて嬉しくはならないでしょう。でも、知らず知らずのうちにその余計なお世話を「良かれと思って」やり続けてしまうこともあるのが私も身を置いていた業界。開発ワーカーが肝に銘じておくべきテーマもこの作品では深く描かれているので、ぜひ読んでいただきたいと思っています。