暗い感情を持つのは自然なことーーアフリカン・アメリカン文学の新潮流『ミルク・ブラッド・ヒート』インタビュー

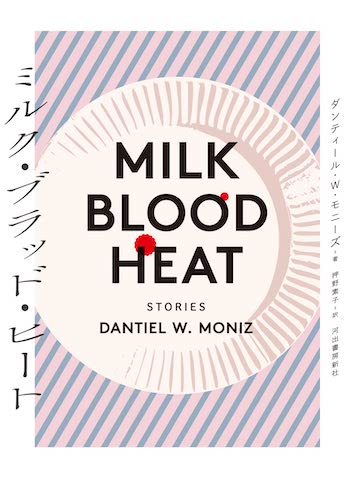

米作家 ダンティール・W・モニーズのデビュー作『ミルク・ブラッド・ヒート』(河出書房新社)は、フロリダ州ジャクソンビルを舞台に、主にアフリカ系アメリカ人の女性の視点で描かれた短編小説11篇を収めた作品集だ。

死に取り憑かれた少女たちの誓約を描いた表題作「ミルク・ブラッド・ヒート」をはじめ、失った胎児を幻視する母親の安息日を綴った「饗宴」、教会から追放された女子高生が挑む復讐劇「天国を失って」など、人間のほの暗い感情をありのままに描いた鮮烈な作風は、ブラック・フェミニズム文学としてのみならず、性別や人種や国籍を越えて深く静かな共感を得られるものだろう。日本でもすでに多くの読書家たちが、この瑞々しい短編集に魅了されている。

7月末、本作のプロモーションのために初来日を果たしたダンティール・W・モニーズに、『ミルク・ブラッド・ヒート』執筆の背景や、自身の小説論を語ってもらった。(編集部)

この世界とそこに生きる人間をありのままに描き出す

ダンティール:来る前にちょうどドイツの友達と話していて、「日本のどこが好き?」と聞かれたんです。まだ行ったことないけれど「人も好きだし、食べ物も好きだし、観光地も好き」と応えたら、「じゃあ全部じゃない!」と言われました(笑)。本当にその通りですね。実際に日本に来て感じたのは、すごくお洒落な人たちが多い国だということ。アメリカだと、ニューヨークやロサンゼルスのような都会にはお洒落な人がいるけれど、ほかはあんまりです。日本はどこに行ってもお洒落な人ばかりだし、街もお洒落で驚きました。ちょっと蒸し暑いけれど、フロリダはもっと蒸し暑いから、これくらいは平気です。

ーーデビュー作の『ミルク・ブラッド・ヒート』は、すでに日本でも読書家たちから高い評価を受けています。国境を越えてご自身の作品が読まれるのは、どんな気分ですか。

ダンティール:日本でも話題になっているなんて、全然知りませんでした。『ミルク・ブラッド・ヒート』はこれまで五カ国語に翻訳されて、七カ国で出版されているのですが、外国での評判まではあまりわかりません。でも、母の友人に日本語版を読んでくれた日本人がいて、その人からは「あなた天才ね!」と言われました(笑)。天才かどうかはわからないけれど、この小説はすごく言葉のリズムにこだわった作品で、もし日本語版が評価されているのなら、きっと翻訳者の押野素子さんが私の意図したことが伝わるように上手く訳してくれたんだと思います。彼女とは1月にワシントンで会ったのですが、この小説のことを深く理解してくれていました。だから、彼女のことは信頼しています。翻訳者と会う機会はそもそも少ないし、著者は翻訳されたものを読むことができないから、信頼関係はすごく大事です。彼女にはとても感謝しています。

ーー『ミルク・ブラッド・ヒート』は、アフリカ系アメリカ人の女性が主人公となる短編が多く収められているので、ブラック・フェミニズムやアイデンティティ・ポリティクスの観点から語られることが少なくない作品だと思います。しかし、この短編集はもっと普遍的な、人間が心の奥底に仕舞い込んでいる暗い感情を炙り出すような作品で、万人に共通するものを描いていると感じました。

ダンティール:たしかに黒人の女性が主人公であることが多い作品集だけれど、そこを焦点化したかったわけではなく、どんな人間でも持ちうる悩みや葛藤を描きたかったんです。注力したのは、この世界とそこに生きる人間の有様を、美化せずにありのままに描き出すこと。私自身が黒人女性だから、結果として私が日常的に受けている扱いも描写しているけれど、人種や性別についての悩みはもとより、もっと根源的なことーー例えば子供を産むべきか否かとか、あるいは母との関係性をどう捉えるべきかとか、人間なら誰しもが思い悩むことについて書こうとしました。

ーー『ミルク・ブラッド・ヒート』に収められた短編では、例えば死に取り憑かれた思春期の少女とか、母親の浮気を蔑視する娘だとか、あるいはガンになった妻との関係に悩んで浮気に走りそうになる中年男性などが主人公になっています。しかし読後は不思議と癒されるような感覚があって、登場人物たちに深い共感を覚えました。

ダンティール:クールな感想をありがとう! 遠く離れた国で暮らす人にそんな風に思ってもらえるなんて、この小説を書いた甲斐がありました。

書きたかったのは、母と娘の話だった

ダンティール:ジャクソンビルは面積でいうと、アメリカ大陸の中で三番目に大きい都市で、ビーチタウンに行くのに車で1時間はかかるようなところです。たしかに保守的な傾向が強くて、家父長制の影響は色濃く残っていると思います(笑)。住む人それぞれにとっていろんな意味を持つ街だけれど、私にとっては何よりもまず「故郷」です。男性によって作られた男性のための社会という側面はうんざりするほど見てきたし、女性は「わきまえる」ことが今でも求められるような土地柄ですが、やっぱり生まれ育った地で愛してもいます。

この作品集を読んで、親とのうんざりする関係を思い出したというのは、すごく面白いポイントだと思います。私はこの作品集を書いていたとき、善悪の曖昧さとか、神とは何かとか、そういう話を書いているつもりだったんだけれど、書き終えて読み返してみると、母と娘の話だったのだと気付きました。私は母親から出てきた人間でありながら母親とは違う人間で、母親もまた私とは違う人間です。当たり前に聞こえるかもしれないけれど、そういうことは親子の関係性のなかでは当たり前じゃなくなってしまっていたりするから、結果として不和に繋がったりもします。「敵の心臓」は、娘が母親の不倫に気づいているという設定の話だったけれど、最終的に娘は、母親は母親であるだけではなく、そもそも自分とは違うただの人間だったと気付きます。そういう話が書きたかったんです。

ーー本書には複雑な関係性の人々が出てきます。それぞれの物語の着想はどこから?

ダンティール:着想はいろいろですが、人を観察していてちょっと面白い行動とか言葉に触れたときに思いつくことが多いです。たとえば「敵の心臓」では、娘に手を出した教師に復讐するため、主人公の母親が彼が飼っているペットのカタツムリを料理にして食べさせちゃいます。その話はもともと「もし人が自分のペットを食べるとしたら、どんな話なら成立するか」というところから考えました(笑)。カタツムリを食べるというエンディングが決まれば、あとはじっくり時間をかけて湧いてきたイメージやアイデアを並べて、それぞれの繋がりが見えてきたところで書き始める。イメージやアイデアが充分に練られると、自然と物語の形になっていくんです。

私の小説はカタツムリを食べさせるところで終わるから、読者の中には「なぜそんなエンディングなの?」と疑問に感じる人もいるみたいです。だけど私は、作家の仕事はすべての答えを書くことではなくて、主人公のその先の人生を想像させることだと考えています。人生と同じで、どう生きていくべきかの答えはどこにも書いていない。登場人物のその後の人生を想像しうるのに、充分な材料を与えるところまでが小説の役割で、最終的には読者の解釈によって完成する。小説は、そういうものだと考えています。