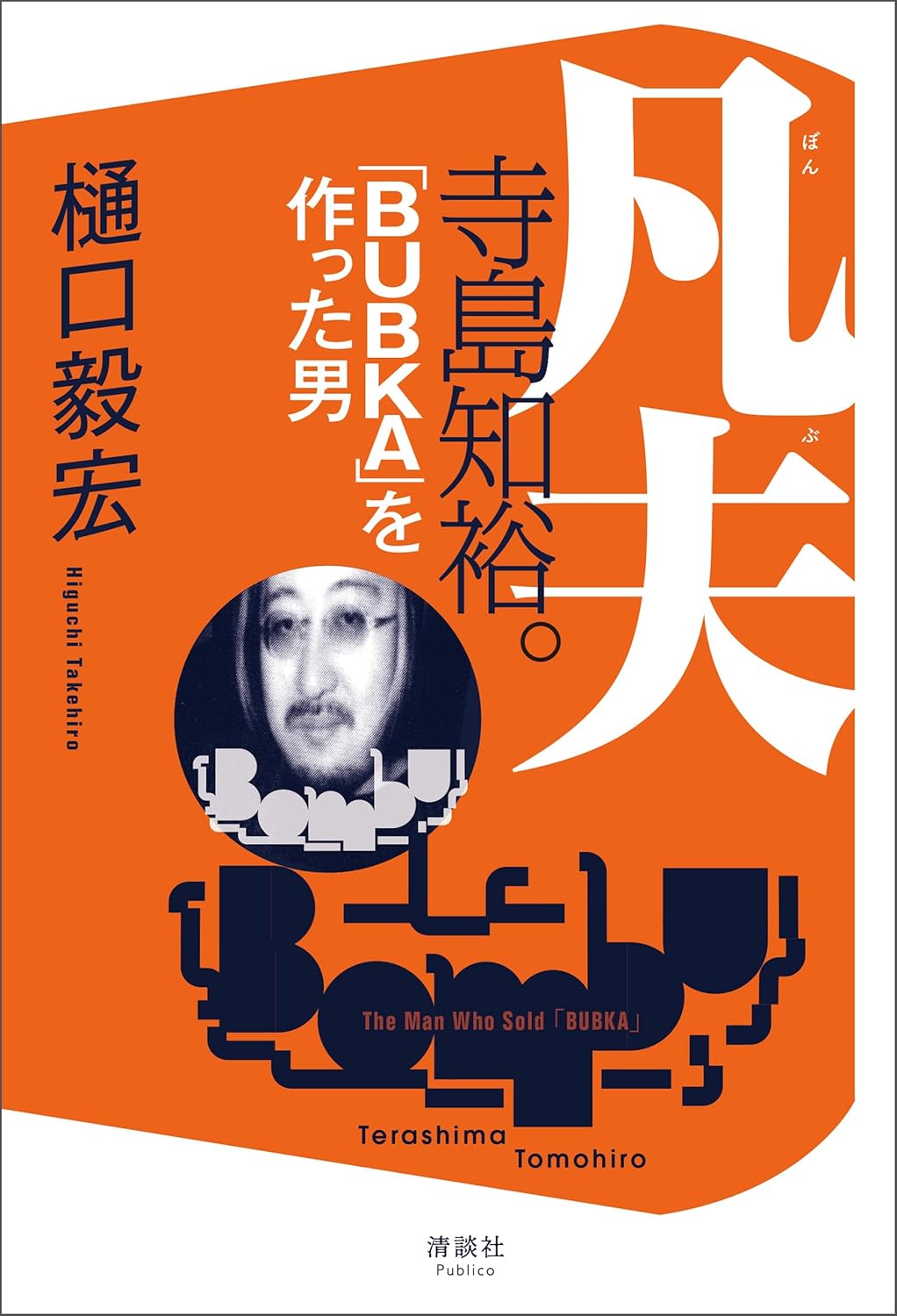

90年代の出版界はかくも破天荒だったのか『凡夫 寺島知裕。「BUBKA」を作った男』で知るドキュメンタリー

以前、白夜書房に勤めていた方にインタビューしたことがある。当時自分が書いていた、90年代のアメトイブームに関する連載での取材だった。白夜書房は95年ごろにアメリカ製アクションフィギュアに関するムックを出版しており、その編集を行った当時の編集部員の方にお話を伺ったのである。

■伝説の雑誌の編集部で起きていたこと

当時を振り返り、その方は「白夜書房はとにかくめちゃくちゃな会社だった」と話してくれた。そこで聞いた話は、自分の連載でも、この記事でも書けないようなもので、噂に違わぬ往時の白夜書房のハチャメチャぶりに驚かされた記憶がある。

樋口毅宏による『凡夫 寺島知裕。「BUBKA」を作った男』は、まさにその90年代の白夜書房やそのグループ企業を舞台にしたノンフィクションだ。当時の白夜書房は、簡単に言ってしまうとエロ本やギャンブル関連雑誌の出版社である。そもそも白夜書房の起源はビニ本の出版にあり、80年代にはアダルトカルチャー誌『写真時代』などを刊行。90年代にはアダルト関連の出版事業を系列会社であるコアマガジンなどに移しつつ、日本国内で雑誌売り上げのピークとなった時代を迎えていた。

本書で語られるのは、タイトルの通り『BUBKA』創刊時から編集長職にあった(といっても創刊経緯はもう少し複雑であることも、本書には書かれている)寺島知裕という人物を軸にした、90年代白夜書房周辺の狂乱の日々である。この寺島という人物が、どうにも困った人なのだ。猜疑心が強くサディスティックで、セクハラ・モラハラ・パワハラの権化で、言っちゃ悪いがルックスもよくない。当然全くモテず、モテないがゆえに部下の女性たちにヘタに手を出そうとしては拒絶され、それゆえにまた女性不信の塊になり、さらにモテなくなる。そのくせ妙に寂しがりやで、やたらと部下や知り合いに連絡を送りまくるも迷惑がられ、最後は孤独死に近い形で死んでいる。

こんな寺島の周囲、白夜書房の社内には、破天荒で「モラル」というものをどこかに置き忘れてきた人々が集っていた。読者からの写真の投稿をメインにした雑誌には「うちの妻を抱いてくれ」という夫が次々に名乗り出てくるし、そのリクエストに編集部員がこぞって応じる。昼の12時には社員は誰も出勤していないが、夜の12時には全員集合する。本書には「社内に麻薬の売人が2人もいた」と書かれており、もはやブラック企業がどうとかそういう問題ではない。

■めちゃくちゃな白夜書房の日々

本書では、寺島の関係者へのインタビューを重ねつつ、このめちゃくちゃな白夜書房での日々が振り返られる。作者の樋口自身もこの会社に勤めていた過去があり、内部にいた人間の目線ならではの生々しい語り口は本書の魅力のひとつだろう。印象的なのは、作者の樋口がこのめちゃくちゃな白夜書房での仕事ぶりを、まったく武勇伝めいたものとして書く気がないところだ。本書のトーンはほとんど「反省」に近いものであり、90年代から遠く離れ、老齢を迎えたかつてのエロ本屋たちの顛末も語られる。孤独死同然に死んだ寺島はもとより、エロ本屋たちの現在はなかなか厳しく寂しいものばかりだ。樋口は、放埒すぎる日々を送った白夜書房関係者のかつての行状、そして自身に対しても、断罪と反省を迫る。

正直なところ、この本の内容がどれだけ一般的に伝わるものなのか、自分にはよくわからない。「雑誌の編集部」という、通常の勤務先とはかなりノリや仕事の仕方が異なる環境の空気感は、そういう場所で働いたことのない人には伝わりづらいものだと思う。普通の人はよほどのことがない限り会社に泊まり込んだりしないし、勤め先のデスクで酒を飲んだりしないものだが、昔ながらの雑誌編集の現場ではそのくらいはザラである。そして、そういう環境で自分たちが作った出版物が、世の中に対して大きな影響力を持つ。そんな仕事をしているうちに自意識をどんどん肥大化させていき、戻ってこられる地点をぶっちぎってしまったひたすら意地が悪く孤独なおっさんの話は、まったく一般性のあるものではないだろう。

■雑誌編集者としての仕事

ただ、この本に書かれていることは、自分には理解できた。自分も趣味性・専門性の高い出版物ばかり制作する編集プロダクションに勤めていたことがある。新卒で入社して8年ほど勤務したので、自分の社会人としての基礎はそこで作られたようなものだ。さすがに90年代の白夜書房ほど破天荒ではないが、この元勤務先もそれなりにメチャクチャだった。締切前ともなれば一週間くらい家に帰れないのは当たり前だったし、ふらふらになりながら午前三時にデスクでビールを飲んだりしたし、夕方から出勤してくる人が当たり前にいたし、そのほかにもここに書けないようなことが色々とあった。卵からかえったばかりの鳥が初めて見たものを親だと思い込むように、自分も「会社勤めというのはこんなものなのだろうか」と思い込んでしまったフシがある。全然そんなことはないし、この会社の現在の勤務環境は色々とマシになったと風の噂で聞いている。

そういう環境について、ひどいものだったと断罪したくなる気持ちもある一方で、どこか恨みきれないのも事実である。確かにキツかったし、ストレスで体重も増えた。が、最新情報が集まる編集部に夜中までこもってギリギリの精神状態で仕事をし、その成果物が世の中に広く売られるという経験は、正直言えばそれなりに楽しく、面白かったのである。当たり前だが、もう一度同じ経験をしたいとはあまり思えない。だが、あの仕事とプライベート区別なんかどこにもなかった日々があるからこそ、現在の自分があるのは間違いない。

そういった経験がある自分にとって、『凡夫』で書かれていることは自分と地続きにあるように思えた。自分の一部になってしまっている経験というのは、どれだけ憎くとも、憎んで憎みきれるものではない。その複雑さは、『凡夫』の筆致に強く滲んでいる。もちろん、90年代のサブカルチャーを代表する牙城で何が起こっていたのかを描いたドキュメンタリーとしても読める。だが、若い頃に灼熱の環境で身を焦がしながら、それでも何かのために働いた経験のある人ならば、どこかしら刺さる部分のある本だとも思う。万人向けとは言い難いところもある本だが、少なくとも自分には深く刺さった一冊だった。