『極彩色の食卓』みお ×『わが家は幽世の貸本屋さん』忍丸 × 編集長・佐藤理 ことのは文庫創刊6周年スペシャル鼎談

――最終巻の巻末には、参考資料が2ページにわたって紹介されていましたね。

忍丸 もともとは、幽世という、あやかしばかりの世界に本屋さんがあったらおもしろいかなというシンプルな思いつきだったのですが、いざ書くとなると流通はどうなっているか気になってしまって(笑)。売買するよりも貸し出すシステムのほうがこの世界観にはマッチしそうだな、と貸本屋さんを舞台にすることを決めて、その実情を一生懸命、調べ始めました。あとは、太宰治とか、古い作家の小説を読むのも、史料を紐解いていくのも好きなので、文学の知識に絡めた物語にしていったらおもしろいんじゃないかな、と。

みお 読みながら学べることがたくさんあるのに、知識を押し付けようとする雰囲気はまるでない。そこも、読みながら楽しかったところです。ふだん、どんなふうに資料を集めているんですか?

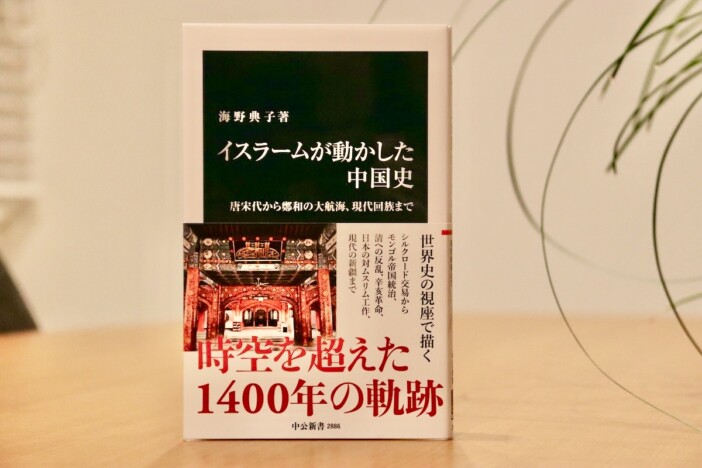

忍丸 国会図書館や古本屋さんを個人的にめぐることが多いのと、定期的に作家仲間と本屋さんに行って、1万円分くらいの本を好きに買う、という企画を実施していまして。そのとき目についた、興味の惹かれる本を、とくに資料として使うあてがなくても買ってしまうんです。そうすると、いつか役立つときがくるし、友人たちの本棚も同じようにデータベースと化しているので、必要な本を貸し借りすることもできるんですよね。

みお すごく、いいネットワーク! 本屋さんでとりあえず買う、というのも楽しそうなので私もやってみます。

佐藤 企画やプロットの段階で、すでにきっちり調べてくださっているんですよね。校閲するときにも、すさまじい量の資料が出てくる。想像だけで書いていないところが、忍丸先生の魅力のひとつだと思います。

「きれいな音の続く文章とお話」忍丸が感銘を受けた『極彩色の食卓』

忍丸 私は『極彩色』を読んだとき、「なんて言葉の一つひとつを大事にして書かれる方なんだろうか」と胸をつかまれました。なんというんでしょう……ぽとぽとと、雨粒が落ちてくるみたいにきれいな音の続く文章とお話を書く方だな、と。いつくらいから小説を書かれているんですか?

みお 小学生のときから、何かしらは書いていました。中学で二次創作をするようになって、地元の小さな同人誌即売会にも出していましたね。ただデビューが遅い上に刊行した作品も少なくて、小説家としての歴は短いんですけれど。

忍丸 やはり、人生とともに執筆してきた方なのですね。言葉の選び方や表現があまりに巧みで、見習いたいと思っていたので、納得です。私は、ずっと漫画家になりたくて、小学生のときからお話しづくりはしていたけれど、文章としての表現を始めたのはデビュー作で、やはり「小説家になろう」で連載していた『異世界おもてなしご飯』あたりからなので……。あと、みおさんの物語は料理への愛があふれているところも素敵だなと思います。Xを拝見していても、おいしいものが好きだということは伝わってきますし。

――みおさんは、料理専門誌のライターもされていたんですよね。

みお そうですね。料理のことを書くのが昔から好きで。二次創作の小説を書いていた時代も、友達が読むと必ず「みんな、いつもなにか食べてるね」と言うくらい、無意識に書いてしまうところがありました。だったらいっそ、料理をテーマに真正面から書いてみようとWEB小説を書き始め、そこから生まれたのが『極彩色の食卓』でした。

――燕が料理上手なのは、きれいな顔だけではやっていけない、女に食わせてもらうつもりなら料理くらいはつくれるようになっておけ、と律子さんの前に自分を拾った女社長に別れ際アドバイスされたからだ、という設定もいいですよね。

みお 子どもの頃から料理をする必要に迫られていたわけでも、趣味というわけでもない若い男の子が、どうしたら料理上手になるのだろうかと考えて生まれたのですが……我ながら、ライト文芸でこんな主人公を出して大丈夫なのかと思うくらいのろくでなしになりました(笑)。でもそういう、ちょっとダメなイケメンが好きなんですよね。

忍丸 私もねっとりとした雰囲気のイケメンが好きなので、そういう意味でも「おいしいな」と思っています(笑)。

佐藤 みお先生は、音や色といった五感に訴えかける描写がとてもお上手なんですよね。一巻のラストで、燕が四季のなかを飛んでいく絵画が出てくるんですけれど、描写が非常に生き生きとしていて、目の前にうかびあがるような気がして、とても好きでした。二巻のピアノの演奏シーンもよかったですし。

――6月に刊行されたばかりの最終3巻は、舞台を瀬戸内の島にうつし、やはり美しい情景が色彩豊かに描かれますね。

みお 閉じた世界が好きではあるんですけれど、2巻の喫茶店を経て、少しずつ世界が広がっています(笑)。

佐藤 今日のお話を聞いていてもタイプの異なるお二人ですが、お二人の作品でことのは文庫をスタートできたのは、とてもありがたいことだったな、と思います。次々と新しいレーベルが創刊するなか、創刊タイトルが両作とも重版出来するという快挙をなしとげておりますし、今なお、しっかりと読者のもとに届いているという実感もあります。忍丸先生の新作も遠からず刊行していきたいですし、これからもっと、クロスメディア化もしていきたい。数をたくさん出すというより、作家さん一人ひとりに真摯に向き合いながら、丁寧に作品づくりをしていけたらと思っています。