スタジオジブリ作品の核を担う“背景美術”の世界 同じ森を描いても美術監督によって“湿度”が変わる?

■ジブリ作品の背景は何が凄いのか?

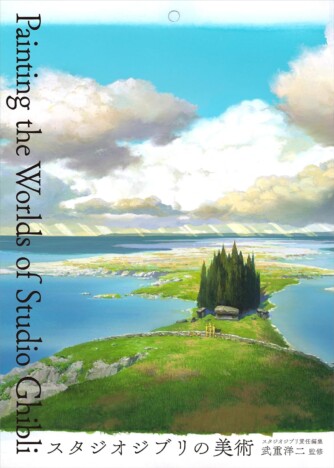

『となりのトトロ』『もののけ姫』『かぐや姫の物語』『君たちはどう生きるか』等々。スタジオジブリが手がけた劇場公開27作品の背景美術を844点収録した画集『スタジオジブリの美術』(スタジオジブリ責任編集、武重洋二監修、パイ インターナショナル発行)が1月22日に刊行された。見ればどれも素晴らしく、そして映画を思い出していろいろな感慨が浮かんでくる美術ばかり。それは、スタジオジブリの背景美術がアニメ作品にとって切っても切り離せない存在で、キャラクターやストーリーなどと共に映画の核となる部分を担っていることのあらわれだ。

【写真】『千と千尋の神隠し』『となりのトトロ』……本書を試し読み

「アニメーション映画における美術は、映画の品格を決める決定的役割を持っていると思う。ある映画を見た瞬間に、それがどういう志を持った映画か、ということを伝えるのは圧倒的に美術の力だ」

これは、プロダクションデザイナーやアートディレクターとして活躍し、『スワロウテイル』や『キル・ビル Vol.1』といった大ヒット映画で美術監督を務めた種田陽平の著書『ジブリの世界を創る』(KADOKAWA)の冒頭に、宮﨑駿監督の言葉として引用されたものだ。種田は、米林宏昌監督が手がけたスタジオジブリ作品『思い出のマーニー』(2014年)で美術監督を務め、舞台となった北海道の湿原地帯に立つ屋敷や、荒れ地に立つ古びたサイロなど印象的な背景美術を送り出した。

『ジブリの世界を創る』によると、『思い出のマーニー』の制作中、宮﨑監督が現れて兵庫県の明石の写真を持って来て、それを基にしたらどうかとアドバイスしたという。ただ、原作がイングランドのノーフォーク州を舞台にしていて、温暖な明石とは雰囲気が違うことから北海道を舞台に選び、各地でロケハンを重ねて舞台を考えていったという。

『スタジオジブリの美術』に収録された『思い出のマーニー』の背景美術を見ると、広大な森や静謐な入江が描かれていて、そこを舞台に繰り広げられた2人の少女の物語が思い出されて来る。実写映画の美術監督だっただけあって、種田の背景美術は屋敷の部屋も立体感や質感が重視されたものとなっていて、飛び込んだらそのまま住めそうなリアルさを漂わせている。ファンタジーながらも少女たちの繊細な交流を描いた作品に相応しい密度と空気感を持った背景美術であることを、改めて確かめられる。

スタジオジブリが2014年末にいったん製作部門を解散したことで、実際に美術を描いた若手はその後、細田守監督作品や米林監督らが設立したスタジオポノック作品に携わるようになる。そこには、スタジオジブリによる手描きの背景美術の伝統や技術を残すために設立されたでほぎゃらりーの存在も深く関わっている。アニメ映画を観たときに、自然が豊かであったり精緻であったりといった部分にジブリらしさを感じるとしたら、こうした過程を経て人脈や技術が継承されているからだろう。

もっとも、『スタジオジブリの美術』に収録された27作品の背景美術を眺めると、どこか相通じる部分はあるものの、それぞれにしっかりとした個性があらわれていることに気付く。作品が表現したいことにしっかりと寄り添った背景美術になっているとも言える。例えば、『となりのトトロ』(1988年)では、男鹿和雄が美術監督を務めて、濃淡の入り混じった森や田園の風景を作り出し、人とオバケが隣り合わせで暮らしていそうな雰囲気を作り出した。

男鹿は、高畑勲監督の『かぐや姫の物語』(2013年)でも美術監督を務めていて、『となりのトトロ』とはまた違ったタッチで村々や木々や花々を描いて、水彩画が動くような作品の世界を形作った。『スタジオジブリの美術』には、監修に当たった武重洋二へのインタビューが掲載されていて、そこで武重は、「高畑監督の目指すものを具現化できるのが男鹿さんだった」と、持ち味で起用されたらしいことを指摘している。