「まさか阿佐ヶ谷からも…」文豪の街の老舗書店が閉店 都心部からも新刊書店が消える衝撃と今後の行方

JR中央線の沿線には、サブカルチャーや文学の匂いがする個性的な町が多い。漫画家が多く住む高円寺や吉祥寺、「まんだらけ」が本店を置く古書漫画の聖地の中野、そして太宰治や井伏鱒二などの文豪ゆかりの地として知られるのが阿佐ヶ谷である。そんな阿佐ヶ谷に唯一残っていた新刊書店といえば、JR阿佐ヶ谷駅前にある「書楽」だったが、2024年1月8日に閉店することが決まった。1980年に開店した名店は、43年の歴史に幕を下ろす。

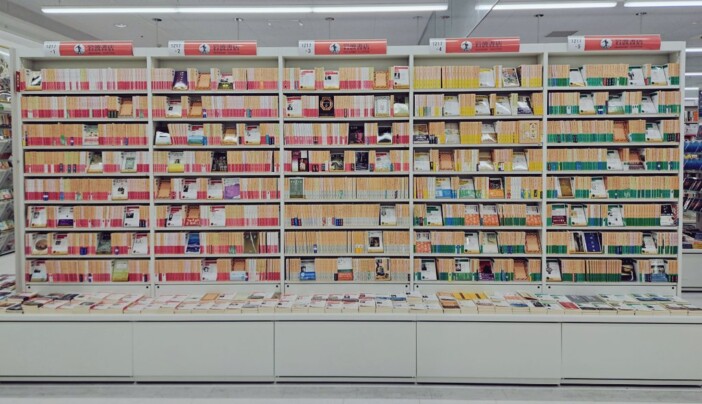

「書楽」は記者も訪問したことがあるが、一般的な新刊書のほかに人文・文芸系の本を多くそろえている点に特徴があった。駅前にあるという立地の良さと利便性の高さで、サラリーマンからも人気が高かったことから、XなどのSNS上では閉店を惜しむ声が続々とUPされている。

なお、阿佐ヶ谷の書店と言えば、南阿佐ヶ谷の「書原」も有名であった。当時、靴流通センターを経営するチヨダが本店を置くレトロなビルに入居し、あらゆるジャンルの本を網羅した独特の店内はサブカルチャー系のクリエイターからも愛されたが、2017年に閉店した。阿佐ヶ谷ほど人気の高い町であっても新刊書店が消えてしまう現状に、出版界の未来を心配する声が寄せられている。

事実、新刊書店の店舗数は急激に減少している。日本出版インフラセンターのデータによれば、全国の書店の数は、2003年度には2万880店あった。しかし、昨年度には1万1495店まで落ち込んでいる。書店の閉店は複合的な要因によるものが大きいが、紙の本から電子書籍に移行が続いていることや、雑誌の人気が低調で、書店の経営を支える定期購読層の書店離れが進んでいることなども影響していると考えられる。

それでも、紙の本は一定の需要は残るものと考えられる。新刊書の中でも学習参考書は依然として売上が伸びているし、文学フリマやコミックマーケットのようなイベントでは紙の人気が中心である。都心の大型書店は、一層の大型化とリニューアルを進めている一方で、取次の事情などで個人経営の書店には優先的に新刊書が配本されない問題も残されている。中小書店は都心に店舗を置く店であっても、厳しい状況が続くと推測される。

実は、記者が住む埼玉の駅前からも書店が消滅してしまったが、今や駅前に書店がない町も珍しくなくなった。「書楽」の閉店は駅前の書店とて安泰ではないことを象徴する出来事といえるが、書店を守るためには、地域の人たちが買い支えることがもっとも重要だ。手軽な電子書籍もいいが、1人が月に1冊、本や雑誌を買うだけでも書店にとってはプラスになる。書店は地域の知識のインフラであり、みんなの力で守っていく段階に来ているのだ。