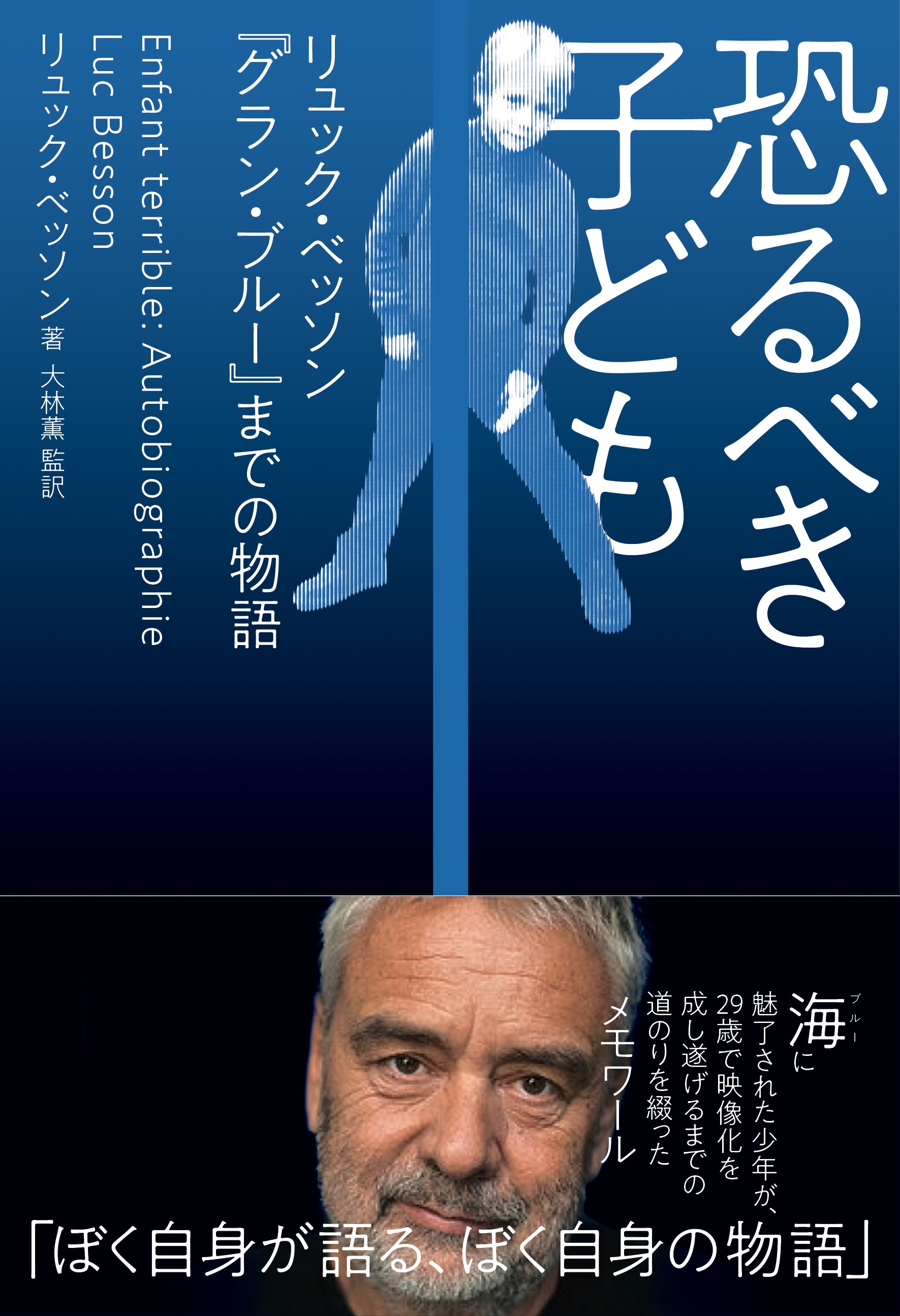

『グラン・ブルー』『レオン』『フィフス・エレメント』……リュック・ベッソン監督が歩んだ、波乱と驚きの人生

まるで映画のように奇想天外なストーリーとリアルな描写を含め(映画ファンにとっては有名な18歳のときのダイビング事故も詳細に記されている)、“読ませる”という言葉がぴったりの本作『恐るべき子ども』。ベッソンが映画の世界を志したくだりもかなり個性的だ。ルイ・マル、ジャン=リュック・ゴダール、フランソワ・トリュフォー、エリック・ロメール、レオス・カラックスなど、フランスを代表する映画監督の多くは大学で映画を学んだり、専門誌の評論家として活動した後ーーつまり映画を研究し尽くしてからーー映画の制作に取り組むというキャリアを辿っているが、ベッソンは全く違う。初めて観た映画はディズニー映画『ジャングル・ブック』。本のなかには『二〇〇一年宇宙の旅』『スターウォーズ』の名前も出てくるが、それほどマニアックな映画ファンというわけでもないし、専門的な勉強をしたわけでもない。映画自体にハマったというより、「ぼくは自分を表現したい」(201p)という衝動、舞台美術や衣装、音楽や写真に興味があるのだから、「よし、これだ。映画作りの仕事なら、自分に合いそうだ」(202p)という直感だけで行動しはじめ、そのままパリの映画制作の現場に飛び込んでしまうのだ。後先を考えず、やりたいことに向かって一直線に突き進む。この突進力と自己実現力こそが、映画作家リュック・ベッソンの源泉なのだと思う。

長編デビュー作『最後の戦い』、出世作『サブウェイ』、そして、世界的ヒットを記録した『グラン・ブルー』の撮影エピソード。ベッソンの映画に欠かせない名優ジャン・レノや音楽家エリック・セラとの出会いといった映画ファン垂涎の逸話もたっぷり。特に80年代前半におけるヌーベル・ヌーベルバーグ(同年代にデビューしたジャン=ジャック・ベネックス、レオス・カラックスとともに“恐るべき子どもたち”と呼ばれた)の雰囲気を知ることができるのはかなり貴重だ。リュック・ベッソンという稀代の映画人の半生を追体験できるだけではなく、映画史の理解を深める一助になる一冊と言えるだろう。