「紙魚の手帖」神原佳史 編集長が語る、ミステリ専門誌からの転換 「M、SF、Fの割合を国外の作品も含めてうまく入るように」

本格ミステリは今まで以上に純度を高める

――4月発売の4号では凪良ゆうさんの『流浪の月』映画化が特集されましたが、同作は2020年に第17回本屋大賞を受賞しました。東京創元社は、今村昌弘さんの『屍人荘の殺人』(2017年)がベストセラーになり映画化された頃からいい流れがきている印象です。ヒット作が出る一方、評価されて受賞する作品もある。最近では芦辺拓さんの『大麹家殺人事件』(2021年)が第75回日本推理作家協会賞長編および連作短編集部門と第22回本格ミステリ大賞小説部門をW受賞。同時に、先ほども話に出た翻訳ミステリの歴史をたどった小森収さんの『短編ミステリの二百年』全六巻(2019年開始~2021年完結)という地道で骨太な企画が、やはり第75回日本推理作家協会賞評論・研究部門と第22回本格ミステリ大賞評論・研究部門をW受賞しました。また、本格ミステリ大賞を主催する本格ミステリ作家クラブ(このジャンルの作家や評論家などが参加した団体。同賞は会員の選評つき投票で決定する)の事務局は、従来、光文社が担っていましたが、昨年から東京創元社にバトンタッチされましたね。

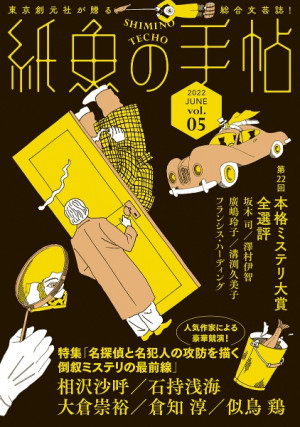

神原:「紙魚の手帖」は「ミステリーズ!」よりバラエティ豊かになりましたが、本格ミステリはやはり当社の屋台骨ですし、今まで以上に純度を高めていかなければいけない。「紙魚の手帖」創刊と同時期に作家クラブ事務局のバトンタッチの話があったのでお受けしたんです。そうなると、以前は光文社の「ジャーロ」に掲載されていた全選評を掲載する媒体が必要で、創刊号に第21回の選評を載せることになりました。正直な話、その掲載媒体であれば、本格ミステリ読者にも「紙魚の手帖」を手にとってもらえるのではないかという期待もありました。第22回に関しては6月発売の5号に掲載されますが、大勢の会員投票による結果ですから、当社刊の作品が両部門を受賞するとは予想できませんでした。嬉しいことです。

――先にも触れましたが、東京創元社としては長編の鮎川哲也賞とともに、誌名にちなんで短編のミステリーズ!新人賞を催してきました。後者の名称については。

神原:ミステリーズ!新人賞は今年までとして、来年からは創元ミステリ短編賞に名称変更します。

――一方、ミステリやSF以外の展開では、新レーベルの創元文芸文庫が2月に創刊されました。

神原:それも「ミステリーズ!」から「紙魚の手帖」へという流れと同じ話なんですが、せっかく『流浪の月』が本屋大賞をとっても、ミステリ作品を対象にした創元推理文庫に入れるのはちょっと違うんじゃないかということがありました。そこで同作を創刊ラインナップに入れて創元文芸文庫を立ち上げました。

――神原さんも社歴が長くなってきたわけですが、この期間の出版界の変化をどう感じていますか。

神原:今にして思うと、東京創元社に入った2004年頃は、出版界も今に比べればまだ好景気でした。以後は部数が減る一方、本の刊行点数は増えていった。

――2004年の御社といえば、前年に新レーベル「ミステリ・フロンティア」がスタートしたばかりでした(2003年11月の第1回刊行は伊坂幸太郎『アヒルと鴨のコインロッカー』。2004年には米澤穂信『さよなら妖精』など。現在も続刊)。

神原:「ミステリーズ!」創刊と同じ年のスタートでしたから、そういう意味で国内ミステリの刊行点数がさらに増えていった時代でしたね。

――以降はインターネットが影響力を強めていったわけですが。

神原:販促部門の人と話していると、ツイッターなどで情報が届きやすいことはわかる半面、それを購買に結びつけるのが難しいという課題にいきあたります。編集会議でもいうことですが、SFはリンクしやすいのか電子書籍でもけっこう買われる。ところが国内ミステリに関しては、ジャンルの特性なのか、読者の年齢層の違いなのか、紙ベースでそれなりに売れている作品でも、電子書籍では、え、これしか、ということがあるんです。そうしたなかで映像化のインパクトは、やはり違います。『流浪の月』もそうですが、桁違いに幅広く届く。また、海外に関して、特に中国には国内作品の版権がびっくりする額で売れたりします。以前は、台湾や韓国で日本とそう変わらない数字でしたが、今の中国はかなりいい。それについては当社も、数年前に版権管理の部署を作り対応しています。海外の大きい市場につなげられれば、会社としても著者にとっても違ってくるでしょう。

――「紙魚の手帖」として今後にむけて考えていることは。

神原:当社の編集者はわりと保守的で、スペシャリストではあるけれど、オールマイティではない。単行本なり文庫本なりを作るのは得意ですけど、雑誌のような形にまとまったものを作ることには、けっこう二の足を踏んでしまうところがあります。でも、できるんだよということを示したい(笑)。当然、1人で本を作るのとは作法が全然違うし、達成感も違います。まったく1人でやるというのは無理でも、他の社員に声をかけてこの頁はお願いと協力すればけっこうできるし、これから若い編集者にもっとやってもらいたい。そのぶん、僕は休みたいなと(笑)。

それはともかく。第22回本格ミステリ大賞全選評が掲載される5号の特集は「名探偵と名犯人の攻防を描く倒叙ミステリの最前線!」。目玉は、相沢沙呼さんに書いていただいた「城塚翡翠」ファン、「くらり」ファン必読の「ギガくらりの殺人」です。

泉元:その次の6号では、翻訳ミステリとホラーにスポットを当てます。小社が今年オススメする翻訳ミステリを改めて紹介する特集と、芦花公園さん『とらすの子』や大島清昭さん『赤虫村の怪談(仮)』といった、注目の若手作家の新作刊行にあわせたホラー特集を組みます。また、新設する「創元ホラー長編賞」の詳細も発表予定です。

神原:さらに10月発売号は、選考してみなければまだわからないですが、うまくいけば受賞作が決定している第19回ミステリーズ!新人賞の発表と作品掲載。こう話していると、相変わらずミステリばかりじゃないかと思われるかもしれません。でも、ちょっと先の号なのでまだですが、新しい企画もいろいろ考えているので「紙魚の手帖」のこれからに期待してください。