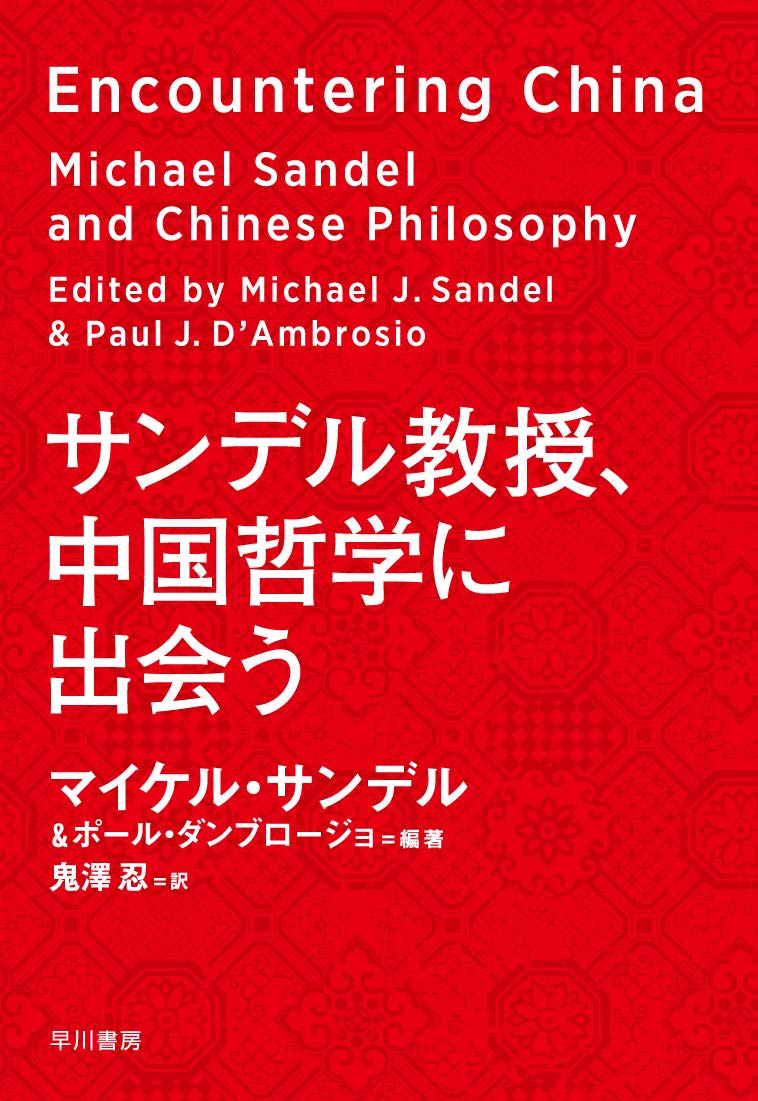

共和主義者、儒教に出会う――マイケル・サンデル他『サンデル教授、中国哲学に出会う』評

書物という名のウイルス 第9回

ともあれ、リベラルな自律の原理だけでは解決できない問題が、社会を脅かしていることは確かである。特に、人心の荒廃はリベラリズムでは対処できない。今の日本でも、多くの人間が「自分は過小評価されている」という承認の不満を抱え込んでいるのではないか。ちっぽけなコミュニティで権威主義的にふるまいたがる人間が増えたのは、加速する承認ゲームのなせる業であり、身近な人間へのハラスメントや他人への誹謗中傷が絶えない一因もここにあるだろう。

しかし、このような荒廃を儒教的な「価値の埋め込み」で立て直そうとすると、別の弊害が生じてくる。例えば「調和」を価値としたとたん、香港や新疆がすでにそうなっているように、まつろわぬ者たちは暴力的に排除される。あるいは、権威主義的な政権が「共通善」を推進するとき、個々人の魂への干渉には歯止めがかからないはずだ。さらに、「役割倫理」が強調されれば、その役割からの離脱は著しく困難になる……。儒教的な政策をそのまま実行すれば、ディストピアが到来することは明白である。サンデルも応答部分では儒教と一線を画そうとしているが、それも当然だろう。

さりとて、儒教よりは道徳的要請の薄いサンデルの共和主義も、どれほど有効なのかはよく分からない。そもそも、熟議や参加が常に無条件に好ましいわけではない。例えば、法学者のキャス・サンスティーンによれば、似通った考え方の人間どうしが熟議すると、驚くほど極端な方向に向かうことがある。むろん、孤立集団の熟議がつねに悪いわけではないにせよ(それはマジョリティに打ち消されがちなマイノリティの声を形にする手段になり得る)、慎重にデザインされない熟議は、かえって社会的な不和やトラブルを招く危険性がある(『熟議が壊れるとき』(勁草書房/2012年)参照)。

いずれにせよ、率直に言えば、この手の政治哲学の議論は私にとって心躍るものではない(そもそも、トロッコ問題のような極端な道徳的ジレンマを演出して、視聴者を心情的に動員するサンデルのメディア戦術は、果たして「善い」のだろうか)。市場原理主義や能力主義を手放しで歓迎する日本人はあまりいないだろうし、だからこそサンデルがブームになったわけだが、市場への対抗軸を組織するときに、あいまいな共通善(「消費」ではなく「参加と熟議」によって到達できる価値観)を掛け声にするしかないのでは、やはりつらいだろう。

逆に、美学的なレベルであれば、比較的自由に想像力をはばたかせ、受け手に働きかけることができる。そこでは「帰属」や承認欲求に凝り固まったプロフィールの政治とも、空疎で手応えのない公共善とも違うチャンネルで、倫理のありかを示すことができる。この連載でボリス・グロイスや古井由吉やニコラ・ブリオーを取り上げてきたのはそのためだが、それにしても撤退戦であるには違いない。ただ、明らかなのは、スカッと爽快な結論はどこにもないということである。あらゆる思想は、螺旋状の運動からちぎれ、壁に投げかけられた影絵である。その影を性急に実体化しようとすると、たいてい愚かしく滑稽なことになる。そのことは儒者や政治学者よりも、かえって先鋭で理知的なアーティストのほうがよく理解しているように思える。