震災以降の日本を描いた『ジョジョリオン』 “呪いの時代”に荒木飛呂彦が辿り着いた結末を考察

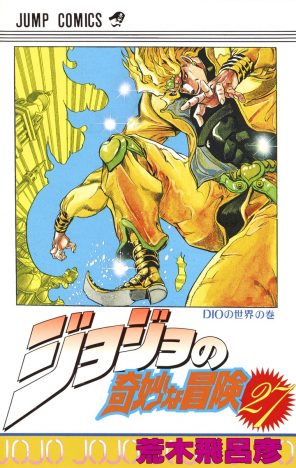

『ジョジョリオン』の最終巻となる第27巻が刊行された。荒木飛呂彦がウルトラジャンプ(集英社)で連載していた本作は、荒木の代表作『ジョジョの奇妙な冒険』(以下、『ジョジョ』)の第8部として連載された。

舞台は2011年の東日本大震災直後の杜王町。触れたものから“何か”を奪う「ソフト&ウェット」のスタンド(精神の力が具現化した守護霊のような存在)の力に目覚めた少年・東方定助は記憶を取り戻すために、スタンド使いたちと戦うことになる。

第4部のセルフリメイクのような形で物語が進んでいく『ジョジョリオン』は、同時に震災以降の日本を描いた物語だった。第1話で、「これは「呪い」を解く物語――」とナレーションで語られるのだが、10年にわたる連載が終わって改めて実感したのは、震災以降の10年間は、まさに「呪い」の時代だったということだ。

※以下、ネタバレあり。

追跡しようとすると厄災が降りかかるスタンド「ワンダー・オブ・U」をついに追い詰めた定助。しかし「ワンダー・オブ・U」の本体である岩人間の透龍は、東方家で「新ロカカカの実」を入手。食べた者の傷を触れた者と「等価交換」することで、定助から受けた傷を治そうとしていた。

そこに姿を現した東片家の祖母・花都は、挟んだものを隠すスタンド・スペース・トラッキングの力で、孫の東方つるぎと透龍を接触させることで、つるぎが抱えていた「東方家の呪い」(身体が岩のようになり、やがて死に至る)と透龍の傷を等価交換し、透龍を倒す。しかし、花都は厄災の力によって命を落とし、「新ロカカカの実」も失われてしまう。

人間讃歌をテーマとする『ジョジョ』は主人公サイドの人間が、家族や友達を助けるために命を犠牲にして次世代への希望をつなぐ姿を英雄的な行為として描いてきた。対して、ディオたち悪役は「永遠」を志向する生存欲求の塊で、生きるためなら周囲の人間を犠牲にする個人のエゴが肥大した怪物として描かれてきた。

つまり『ジョジョ』で「生き延びたい」と願って足掻くのは悪役の行為だったのだが、『ジョジョリオン』ではその対立軸が混濁している。東方家の人々はつるぎが抱える「東方家の呪い」を解くためにロカカカの実を求めるが、その代償(等価交換)として厄災に巻き込まれていく。まるで「生存欲求」こそが、人間の抱える最大の「呪い」なのだと言っているかのようだ。

『ジョジョリオン』のリオン(lion)とは「祝福されるもの」や「福音」という意味のギリシャ語で「定助(JOJO)がこの世に存在することの意味」としてタイトルにしたと荒木は第2巻でコメントしている。だが、ここで言う「祝福」は「呪い」と同義語に感じる。誰かにとっての祝福が誰かにとっての呪いになるという等価交換の連鎖から、どうやれば人は抜け出せるのかという苦闘を本作は描き続けた。

定助が東方家に受け入れられ、本当の家族のようになることが暗示されるラストには若干の救いがあるものの「失われたものは戻らない」という苦い後味が残る。「祝福」を断念することだけが「呪い」から開放される唯一の手段だというのが、本作で震災について考え続けてきた荒木が辿り着いた一つの答えだったのかもしれない。