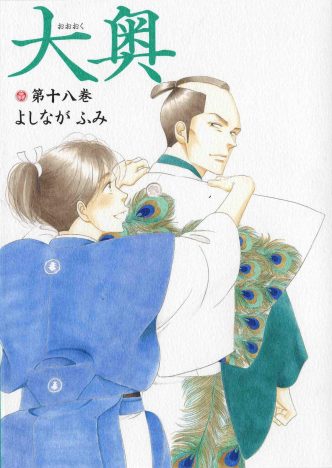

よしながふみ『大奥』なぜ“男が使いものにならない”世界を描いた? 投げかけたメッセージを読む

疫病に対する人類の振る舞いはいつも同じ?

『大奥』は近世人がいかにして疫病対策をものにしていったか、病気が社会の価値観をいかに変えたかという物語でもある。今読むと新型コロナウイルス流行以降の社会変化をどうしても想起させる。

ついに赤面疱瘡という奇病の攻略法が確立され、ワクチン流通・接種の体制ができあがり、民衆の間に一気に広まるようになるのと並行して、老中を務める田沼意次・意知親子が世の中を悪くして天変地異を招いたと人びとに信じられ、意知が暗殺される。科学の発展と、非科学の暴力が同時に進行する。ここにはコロナ禍で陰謀論が流行している現実の現在となんら変わりがない人間の姿がある。

そして疱瘡が克服されると女性は「女なら子を産んで家の中の事だけすれば済むんだあ!!」と喜ぶが、すぐに男が「誰がお前らを喰わしてやってると思っていやがる!!」と妻子に横柄に出るようになる。これを読むと、コロナ禍以前に当たり前とされていた価値観も、一歩引いてみると良し悪し表裏一体だったのかもしれない、と思えてくる。

『大奥』は病気の流行によって女性が将軍に立ったという設定を挿入することで、いまある現実の価値観は半面では偶発的に、たまたま環境に基づいてこうなったにすぎないということを示す。

と同時に、もう半面では、いま私たちが生きている歴史や価値観は、先人の想いと行動が蓄積され、継承されてきた結果あるのだということも、徳川260年の歴史を通じて示してくれる。家定や家茂のように男女も身分もなく人が生きられる社会を目指すべきだと考える人が現実にもいたからこそ、今がある。もちろん、西郷のような男権論者、歴史抹消・改変の暴力も、この社会を、これまでの「歴史」をつくってきた存在であることを忘れてはならない。

『大奥』はこの両面をともに認識させ、現実を見つめ直させてくれる。

■飯田一史

取材・調査・執筆業。出版社にてカルチャー誌、小説の編集者を経て独立。コンテンツビジネスや出版産業、ネット文化、最近は児童書市場や読書推進施策に関心がある。著作に『マンガ雑誌は死んだ。で、どうなるの? マンガアプリ以降のマンガビジネス大転換時代』『ウェブ小説の衝撃』など。出版業界紙「新文化」にて「子どもの本が売れる理由 知られざるFACT」(https://www.shinbunka.co.jp/rensai/kodomonohonlog.htm)、小説誌「小説すばる」にウェブ小説時評「書を捨てよ、ウェブへ出よう」連載中。グロービスMBA。