海外で進む「音楽のファンド化」の背景 サブスク時代の権利・収益分配について正しく理解する

デジタル時代における適切な収益分配とは?

サブスクと権利の話、楽曲の著作権、原盤権、アーティスト印税の関係性についてはおわかりいただけたでしょうか? ここからは、以前の記事でも紹介した、ストリーミングサービスからの分配率の話に移ります。

ストリーミングサービスは、総売上(ユーザーの月額課金金額の総額)を再生回数で等分割し、再生回数に応じて音楽家側に分配するというのが基本ルールです。今年からSpotifyが1カ月に1,000回以上再生された楽曲のみを分配対象にするとルールを変えてネットを騒がせましたが、基本は変わりません(※3)。

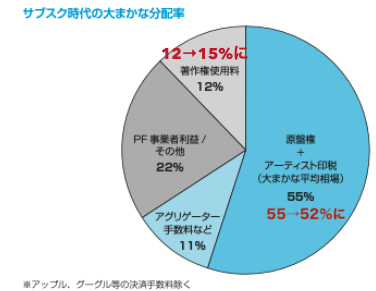

原盤権所有者がアーティスト印税分をとりまとめた部分に対する分配原資が、細かく言うと契約者(レコード会社やディストリビューター)によって違いますが、大まかに言うと約52%になっています。世界的な平均を考えると、著作権部分は約15%です。以前は12%が平均だったのですが、音楽出版社やソングライターの主張で引きあげられました。日本でも15%になっているはずです。

問題は、分配された後の「分け方」です。

原盤権所有者の配信事業者への窓口はレコード会社が務める場合が多いので、著作権使用料をレコード会社とアーティストでどう分けるのかという話です。日本では、CD時代の契約の延長のような形で「CDは1%なので、配信は3%」というような決め方がなされていることがほとんどのようです。

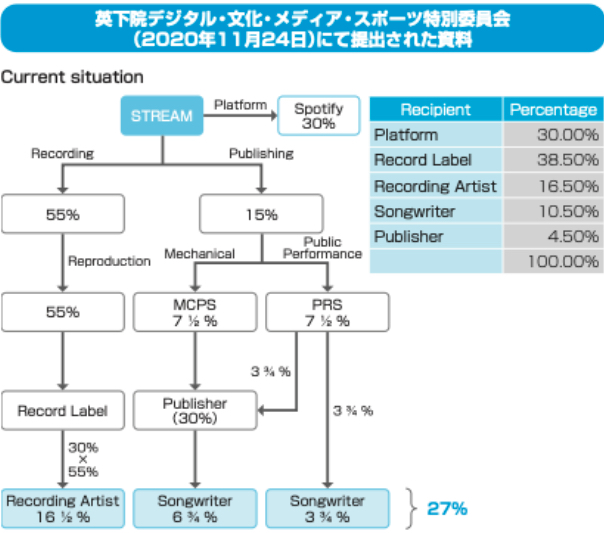

イギリスでは、2020年に国会で特別委員会が開かれ、デジタルサービスにおける分配率の実態が調査されました。この結果を踏まえて、適切な分配についてどうしていくかが話し合われているようです。日本でもこういう調査と議論の場をオープンに作っていきたいですね。

日本政府も「クリエイター支援」を掲げて、個人のクリエイターに適切な収益分配を行おうとする時代になっています(※4)。

実は、この新しい資本主義実現会議の事務局に資料を提供したり、自民党内の委員会でレクチャーの講師をしたりしました。そのやりとりから霞が関、永田町が本気で取り組もうとしていると感じています。

日本の大手レコード会社も専属実演家契約のテンプレートの見直しは必須でしょう。CD等の契約の読み替えではなく、デジタルサービスに関しては、DSPからの売上×窓口手数料(20%程度)×分配率(例えば50%)というような条件にするのが合理的だと考えます。アーティストは是非、知っておいてください。今や自らディストリビューターを介して楽曲を配信すれば、この50%強をアーティスト本人がすべて受け取れる時代になっているのですから。

さて、著作権の「分け方」についてもデジタル時代に合わせた「進化」があります。

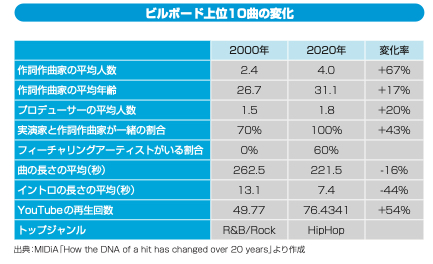

音楽出版権は50%、作詞家・作曲家が25%ずつというのが以前の分け方でした。まず、コーライティングが一般的になって、作詞・作曲が25%ずつという意識はなくなってきています(著作権などの管理事業側の事務的な仕組みが対応できていないという課題が残っていますが)。

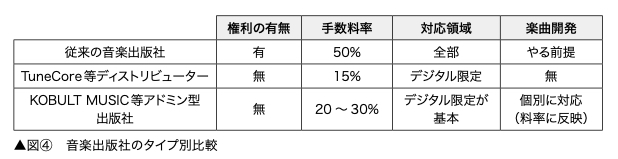

音楽出版社の取り分についても50%という業界慣習が欧米から崩れ始めています。アドミニストレーター型(デジタルエージェント型とも言えます)音楽出版社の登場です。出版権は持たずに、著作権印税の徴収分配を行います。コバルトミュージックとダウンタウンミュージックの二社が有名で、欧米ではシェアを伸ばしています。手数料は20〜30%程度です。

デジタル時代以降の変化とすると、音楽家にとっては、印税以外にもアレンジ料の話があります。原盤制作に係る作業はクリエイター側で行う比率が大きくなったのもデジタル時代の特徴です。レコーディングコストはさがったのにアレンジ料はあがらないどころか、むしろさがり気味という問題があるのです。ただ、これは海外との比較で見たほうが適切に理解できると思うので、次回のコラムに譲ります。アーティスト、クリエイター目線で、海外との比較についてまとめたいと思います。お楽しみに。

最後に筆者関連の告知をさせてください。6月12日に新刊『AI時代の職業作曲家スタイル 逆張りのサバイバル戦略』をリットーミュージックから上梓します。これからの音楽家は、「ビジネスリテラシーとAI活用」が死活的に重要というのがテーマで、本コラムでも触れた音楽の権利の内容も含んでいます。6月8日にオンラインでプレイベント、6月30日にリアルで出版記念イベントを行います。

また、1月に沖縄市で行われる『Music Lane Festival Okinawa』のDXアドバイザー兼プログラムディレクターに就任しました。アジアの音楽界のハブになるイベントですので、是非、チェックしてみてください。

※1:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB092560Z00C24A4000000/

※2:https://realsound.jp/2022/10/post-1156988.html

※3:https://note.com/yamabug/n/n159916ae1b2b

※4:https://kai-you.net/article/89388

参考記事:https://note.com/yamabug/n/n36bae79552a1

日高光啓(SKY-HI)「会社の成長の可能性を閉ざす」 音楽業界の“CDビジネス依存”への危機感とBMSGの改革

日高光啓(SKY-HI)が代表取締役を務めるマネジメント/レーベル「BMSG」が、「BMSGから音楽業界を持続不可能にしないため…

音楽家にとってサブスクは悪ではない デジタル時代のビジネスモデルを正しく理解する

デジタルの広まりとともに生じる誤解 日本の音楽市場もやっと、デジタルが広まってきました。2021年のデジタル市場は、日本レコ…

■開催概要

『Music Lane Festival Okinawa 2025』『Trans Asia Music Meeting 2025』

日程:2025年1月17日(金)〜19日(日)

会場:ミュージックタウン音市場3Fホール・1F音楽広場・及び周辺ライブハウス(沖縄県沖縄市)

時間:(調整中)

チケット:(詳細近日発表)

<出演アーティストの公募>

期間:6月7日(金)20:00〜7月15日(日)23:59

応募は公式ホームページに設置する専用フォームからのみ受け付けます。(日本語・英語)

今回、音楽配信サービスTuneCore Japanと協力し、TuneCore Japanにアカウントを持つアーティストにも広く応募を呼びかけていきます。(TuneCore JapanのHP内に専用の申込サイトを設けます)

また、.mura(ドットミューラ株式会社)と連携し、出演アーティストの作品をNFTのデジタル作品としてリリースし、アーティストの新たな収益源確保とイベントのプロモーションに繋げていきます。(詳細は後日発表)

<出演アーティストメリット>

・ショーケースライブへの出演(演奏時間30分)

・すべてのカンファレンスプログラムへの参加

・1on1ミーティングなど国内外の音楽関係者との直接的なネットワーキング

・イベントのパスを進呈

公式サイト:https://www.musiclanefestival.com/

お問合せ:ミュージックタウン音市場 098-932-1949

主催:沖縄市・ミュージックタウン音市場

協力:studio ENTRE / .mura / LAB

協賛:TuneCore Japan

フェスティバル・パートナー:(TBA)

メディア・パートナー:(TBA)

<カリキュラム>

【第1回】7月17日(水)「イントロダクション+SNS運用入門」

【第2回】7月31日(水)「音楽マーケターには欠かせないDSPの基礎知識」

【第3回】8月21日(水)「TikTok×音楽の最新事例」

【第4回】9月4日(水)「YouTubeの事業戦略から考える音楽マーケティングのあり方」

【第5回】9月18日(水)「Music Lane Festival Okinawaのマーケティング戦略」

【実践プログラム】「Music Lane Festival Okinawa 2025」のマーケティング施策を実施

開講時期:2024年7月17日(水)〜2025年1月

会場:ミュージックタウン音市場3Fホワイエ(沖縄市上地1-1-1 3F)

定員(5回受講者):15名

受講料金:5回受講(座学+ビデオプログラム)16,500円/1回受講(座学のみの聴講)2,000円

*5回受講者は、実践プログラムに参加可能。

*高校・大学・専門学校の学生で実践プログラム(Music Lane Festival Okinawaのマーケティングチーム)参加者は無料で受講可。

問合せ:ミュージックタウン音市場098-932-1949

主催:沖縄市・ミュージックタウン音市場

協力:LAB / studio ENTRE