海外で進む「音楽のファンド化」の背景 サブスク時代の権利・収益分配について正しく理解する

デジタル時代に突入し、海外で進む「音楽のファンド化」

楽曲の権利に投資マネーが流れ込んでいる。デジタルな音楽配信サービスの普及で著作権使用料からの収益が予測しやすくなり、著名なアーティストや音楽レーベルだけでなく、投資ファンドが参加する形で市場規模は3兆円に育つ。日本でも音楽著作権に投資する専門ファンドが登場。デジタル化が遅れる日本の音楽業界の活性化につながる可能性もありそうだ。(※1)

日経新聞にこんな記事がありました。音楽ビジネスの新たな潮流を的確に捉えた良記事だと思います。この記事で紹介されているスウェーデンのPophouseという音楽ファンドの会社はABBAのマネージャー、パー・スンディンとEQTという北欧最大のプライベートエクイティ(PE)ファンドの創業者、コニー・ジョンソンの二人でつくった会社です。未上場株式への投資を行うPEという新たな投資領域を成功に導いた金融マンと、世界的なヒット曲を上手に活用して、ミュージカルや映画やバーチャルコンサートなどを通じて高収益をあげている名マネージャーのコンビです。スウェーデン発のサービス・Spotifyの元メンバーもスタッフに多く、金融スキームで音楽を投資家に提供するだけではなく、権利を持った作品をバリューアップ(※自分たちが宣伝活動をすることで、予測を上回る収益を生むこと)して投資効果を高めることに取り組んで、結果を出し始めているそうです。僕も以前MID3M+でCEOのパー・スンディンと話しましたが、音楽愛とノウハウを持ったミュージックマンという印象でした。

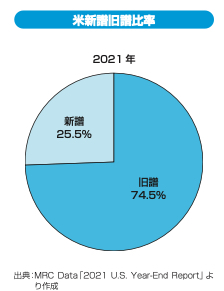

「音楽のファンド化」が可能になったことの背景にあるのは、ストリーミングサービスが音楽消費の中心になったことによるビジネスモデルの変化です。ポイントが二つあります。一つは旧譜比率があがったこと。CD時代は売上の9割が1年以内に発売された作品でした。レコード会社は、過去にレコーディングした作品を「新譜」にするために、ベスト盤やコンピレーションアルバムを作っていました。デジタル時代はそれらが「プレイリスト」に取って代わりました。ストリーミング市場が世界的に着実な成長を続ける中、旧譜比率もあがっているということは過去作品の経済的な価値もあがることを意味します。

もう一つは、作品からの収益が統計学的に予測可能になったことです。過去の再生回数のデータを元にこれから10年間の収益予測が、かなりの確からしさをもって可能になっています。前述のPophouseはそのデータに加えて、バリューアップを売りにしています。

音楽にまつわる“三つの権利” デジタル時代の収益分配方法を整理

さて、音楽作品が投資対象になる理由はわかりました。そもそも収益は、誰にどのように分配されるのでしょう。デジタル時代になって、さらに重要になった分配方法のルールと相場について、整理したいと思います。

以前、「音楽家にとってサブスクは悪ではない デジタル時代のビジネスモデルを正しく理解する」(※2)という記事でも書きましたが、サブスク時代になって以降、ユーザーが支払ったお金を音楽家側が受け取る割合は、2.5倍から5倍に増えています。ここでは、その割合として増えているデジタルサービスでの売上が、具体的にどのように分配されているのかを見てみましょう。そのためには音楽の権利に関する言葉を理解する必要があります。

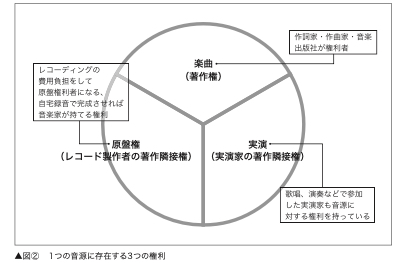

そもそも音楽には三つの権利が存在します。まずは音楽著作権。作詞家・作曲家と楽曲を管理する音楽出版社などが持つ権利のことを指します。専門的な話になりますが、著作財産権と言われる楽曲から発生する収益に関する権利は、譲渡したり管理を委任したり、共同所有したりすることができます。これが音楽における著作権です。音楽では著作権は楽譜の出版から始まったので、著作権の管理をする会社を音楽出版社(英語だとMUSIC PUBLISHER)と呼び、音楽出版権と表現することもあります。

それ以外に著作隣接権にあたる権利が二つあります。一つは原盤権。難しく言うとレコード製作者の著作隣接権で、わかりやすく言うとレコーディングの費用を出した人が持つ権利です。音楽ビジネスのデジタル化によって、原盤権の価値はあがっており、ビジネスの核となる権利になっています。

実演家の著作隣接権もあります。歌ったり演奏したり(レコーディングには関係ありませんが踊ったり)、いわゆるPCでの打ち込みも含めて「実演」と言われます。録音物には実演家の著作隣接権があるというのが基本的な考え方です。実際の運用では、録音物が完成した時点で、原盤権の権利者が実演家と何らかの契約(ギャランティを支払って買い取りや印税契約)をして取りまとめるのが基本です。アーティスト印税や歌唱印税と呼ばれる印税は、法的に言うと実演家の著作隣接権をレコード会社などが務める原盤権所有者に委託するような形になり、原盤権所有者を通じて受け取ることになります。ちなみに日本では、放送二次使用については実演家に直接支払うというルールがあり、2022年度には芸団協・実演家著作隣接権センター(CPRA)という団体が放送局側から約80億円という金額を徴収し、実演家・権利者に分配しています。