ONE OK ROCK、Muse、リナ・サワヤマ……スタジアムロックの変遷から捉える“ポップミュージックの現在地”

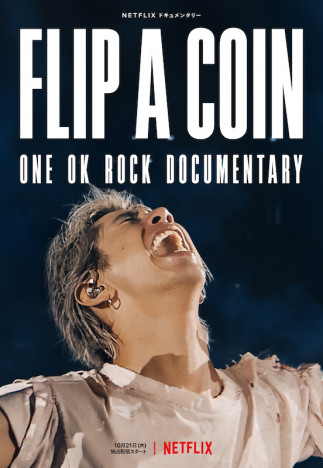

メインストリームのロックと向き合い続けるONE OK ROCK

「スタジアムロック」、あるいは「アリーナロック」。その名が示す通り、スタジアムなどの数万人規模の会場で鳴らすことを前提としたロックに付けられたラベリングだ。1970年代のハードロックを起点として生まれたこの言葉は、当時はよく商業主義に傾倒したロック(「産業ロック」という言葉もあったようだ)を揶揄するニュアンスで使われることもあったようだが、ヒットチャートにロックバンドの名前が出てくる機会が激減した今となっては、大会場を沸かせるような大きなスケールのロックを指す言葉として素直に使われることがほとんどだろう。むしろ、Måneskin(マネスキン)のように有力な若手ロックバンドが登場すると、「スタジアムロックの復権」という言葉がメディアのヘッドラインに掲げられるほどだ。

とはいえ、現代においてスタジアムロックがすっかり壊滅してしまったのかというと、決してそういうわけではない。現在進行系でスタジアムやフェスティバルのメインステージを沸かせるアクトは数多く存在しているし、今はそうではないとしても、その位置を目指そうとするアーティストも少なくない。様々なアーティストが新たなスタジアムロックを作り上げようと模索を続けている。

例えば、ONE OK ROCKの最新作である『Luxury Disease』(9月9日発売)は、まさにそんなメインストリームの状況を踏まえた上で、それでもスタジアム級のロックを鳴らすことを目指した作品となっている。その意図はGreen Day『American Idiot』やMy Chemical Romance『The Black Parade』といった名作ロックアルバムを手掛けてきたロブ・キャヴァロをアルバム全体のプロデューサーに迎えつつ、一方でSasha Shirota(ジャスティン・ビーバー「Yummy」など)やPete Nappi(GAYLE「abcdefu」など)といったポップミュージックのプロデューサー/ソングライターを個々の楽曲で起用していくという本作の制作チームの構成からも明確に感じ取ることができるだろう。リード曲の「Save Yourself」に象徴されるように、ヒリヒリとした質感のソリッドなロックサウンドを基軸としつつも、一方でボーカルは近年のR&B作品のように近い距離感ではっきりと耳に入ってくるミックスが施され、時には電子音も導入してサウンドの振り幅を広げていく本作の音楽性は、「今、メインストリームでロックをやることとは?」という問いに対する、世界的な活動を続けてきた彼らなりの答えであるかのように感じられる。

共通するルーツに根ざしたPanic! at the DiscoとMuseの新作

そんな同作にも参加し、先日、待望の最新作『Viva Las Vengeance』(8月19日発売)をリリースしたPanic! at the Discoもまた、現代におけるスタジアムロックを象徴するアーティストだろう。その鍵となるのは、今や唯一のメンバーとなったブレンドン・ユーリーによる圧倒的な歌唱力だ。彼のシンガーとしての魅力は、さながらミュージカルを見ているかのような力強い歌声と表情の豊かさにある(2017年には実際にニューヨークのブロードウェイ・ミュージカル『キンキーブーツ』の主役を飾っている)。それは音楽性にも明確に反映されており、基軸こそロックではありつつ、ドラマティックなアレンジと物語性に満ちた展開、まさにミュージカル的なエッセンスを大胆に取り入れることで、同バンドは絶大な支持を獲得していった。

最新作『Viva Las Vengeance』では、ゴスペルやジャズ、時にはオペラをも取り入れたモダンロックというこれまでの音楽性はキープしつつ、T. RexやKISS、Queenといったクラシックロックからの影響を多く取り入れており、「Middle of Breakup」では〈Keep your disco, Give me T.Rex〉というフレーズが歌われるほどだ。だが、それがフレッシュに聴こえるのは、やはりブレンドンによる表情豊かな歌唱とドラマティックなアレンジによるものだろう。それはまるで2022年の最新技術で撮影された、70年代を舞台としたミュージカル映画のようであり、だからこそ彼らのロックサウンドは至高の大衆娯楽として多くの人々に支持されているのだ。

シアトリカルなパフォーマンスで魅了するスタジアムロックバンドといえば、忘れてはならないのは、今なおUKを代表するアーティストとして君臨するMuse。彼らも最新作となる『Will Of The People』(8月26日)を発表し、これで7作連続となる全英チャート1位を達成するなど、その存在感を遺憾なく発揮している。

驚くべきは、前作『Simulation Theory』(2018年)において、トレードマークとも言える分厚いギターリフや唸るベース、強靭なリズムによるスリーピースサウンドを電子音に置き換え、時にはトラップビートまで導入して「スタジアムにおける鳴りの強さ」を明確に意識したと思われるモダンポップを構築した彼らが、再び生々しい手触りのロックミュージックを手にして戻ってきたことだ。10曲37分という史上最もコンパクトなサイズ感はサブスクリプション前提の視聴環境を踏まえたものかもしれないが、オペラ的な耽美さと獰猛なメタルコアを往復しながら壮大でグラマラスなロックサウンドへと突進していくリード曲「Won’t Stand Down」に象徴される通り、本作には“良い意味で”大袈裟にも程がある、それでいてあくまでスリーピースによるバンド演奏を基軸としたMuseらしいロックサウンドがギッシリと詰め込まれている。結局のところ、これこそが彼らにとっての最強の「スタジアムロック」なのだ、というバンドの意思を強く感じられる快作だ。

(ONE OK ROCKにも影響を与えた)Panic! at the DiscoとMuseに共通している、ミュージカルをも彷彿とさせる歌唱や楽曲展開に、バンド演奏を基軸としつつもオペラやジャズなどの幅広い音楽性を取り入れることで構築されたスタジアム規模のロックサウンド。そのルーツを辿っていくと、今なおスタジアムロックの象徴的な存在として語られる伝説のバンド、Queenに辿り着く。興味深いのは、両者がそれぞれの最新作でまさにQueenを明確に意識したと思われる楽曲(Panic! at the Disco「God Killed Rock & Roll」/Muse「Liberation」)を収録していることだ。その姿からは、サブスクリプションが台頭し、スピーカーからイヤホン、イヤホンからスマートフォンのスピーカーへと視聴環境が変化した今でも、スケールの大きなロックサウンドの理想はQueenにあるのではないかという彼らのルーツへの想いを感じることができる。その考えが正しいということは、今なお第一線で活躍する彼らの姿を見れば一目瞭然だろう。スタジアムロックの歴史は、確かに今もしっかりと受け継がれているのだ。