2024年を振り返るアニメ評論家座談会【後編】 アニメ視聴者層・受容方法の多様化

2024年のアニメ界を振り返るために、アニメ評論家の藤津亮太、映画ライターの杉本穂高、批評家・映画史研究者の渡邉大輔を迎えて座談会を実施。

2024年を振り返るアニメ評論家座談会【前編】 “クリエイター”をめぐる環境変化の1年

2024年のアニメーション業界を概観したとき、そこには2つの特徴が明確にあらわれている。まず第一に、クリエイターの多様化である。…

“クリエイター”をめぐる環境の変化などに触れた前編に続き、後編では、全世界の、そして様々な年齢の人々が触れるメディアであるアニメの視聴者層・受容形態の多様化について語り合ってもらった。

「劇場総集編」人気は国内アニメ産業ならでは?

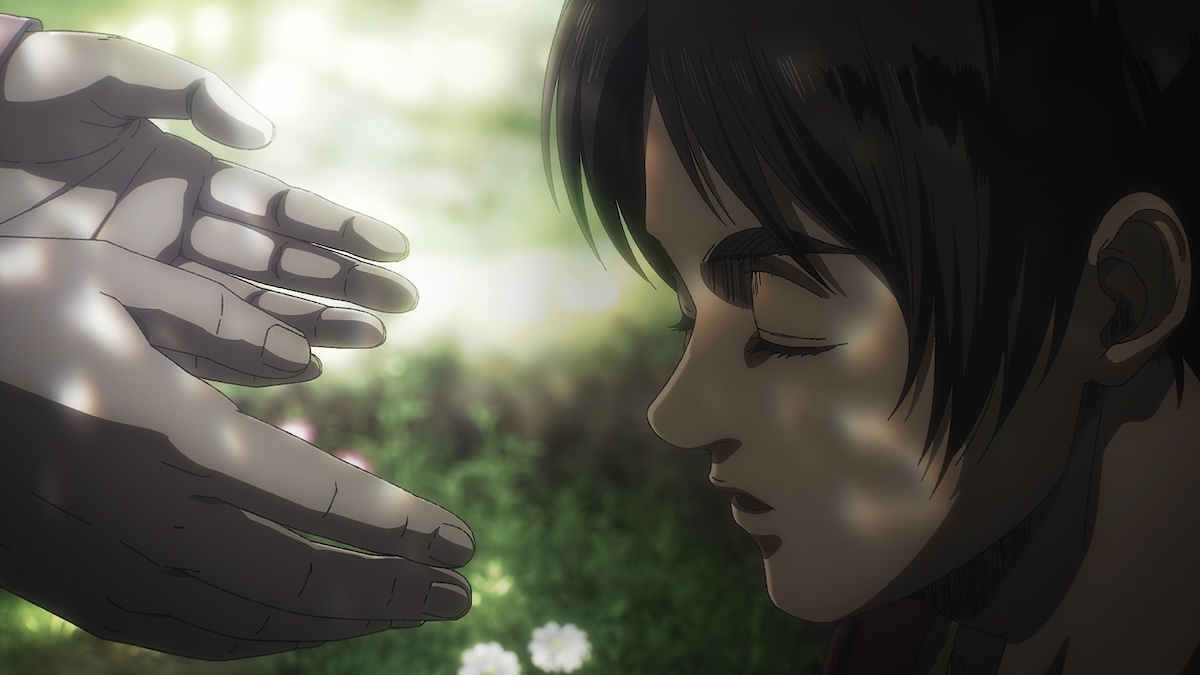

——国内の劇場作品では、『進撃の巨人 完結編THE LAST ATTACK』をはじめとした総集編も好調でした。

杉本穂高(以下、杉本):日本の映画文化の特徴の1つなんですが、テレビで放送した作品やその総集編、あるいは先行上映などが頻繁に映画館で公開されているんですよね。それでお客さんが入るのは本当に不思議な現象です。僕はアメリカに5年ほど住んでいましたが、こういった事例は見たことがありません。『進撃の巨人』も、僕の記憶ではテレビ放送版から劇場公開版で特に大きな修正を加えた形跡がなかったように思います。それでも上映の質に問題もなくお客さんもいっぱい入っているのはすごいことです。

藤津亮太(以下、藤津):私は、2016年ごろから「応援上映」のような形が定着し、映画館がライブ会場のような役割を果たすようになったことが総集編の増加に影響しているのではないかと思います。強い作品の総集編はもともと安全牌という側面がありますし、ファンのほうにも知っている曲やシーンでも映画館で観たほうが楽しめる、という文化が根付いてきたのではないでしょうか。あと総集編には、作品の入り口としての役割もありますよね。TVシリーズ全部は長いから敷居が高いけど、それを短時間で鑑賞してもらえるというビジネス的なメリットと、映画館という質の良い環境でお気に入りのシーンを観たいという欲求が合わさっているのだと思います。

杉本:最近のテレビアニメのクオリティが劇場版並みに高くなっているので、総集編映画を積極的に展開するのも悪くないアイデアだと思います。 今年が特に総集編が多かったというわけではないと思いますが、『ぼっち・ざ・ろっく!』もあったり『名探偵コナン vs. 怪盗キッド』のような映画がヒットしましたね。

藤津:確かにそうですね。テレビだけで放送するにはもったいないような作品がたくさんあります。今年も『鬼滅の刃』や『ダンダダン』といったハイクオリティなTVアニメが多く、総集編映画として再編集しても十分楽しめると思います。 その意味で劇場とテレビがシームレスになってきたというのは感じます。たとえば『デッド・デッド・デーモンズ・デデデデデストラクション』では挿入される回想シーンがちょうど1話分くらいの長さだったんですね。それで、あらかじめ「シリーズアニメとして制作されているのでは?」と感じる部分が多々ありました。実際最終的に発表されたシリーズ版は18話構成で、冒頭などに新しいシーンを追加しているんですが、公開中はあくまで「映画」という形式を通していましたね。もちろん内容のクオリティが高いので映画館で観ても違和感はないですし、むしろそっちのほうが自然な気がします。『デデデデ』はPrime Videoで既に配信されていますが、シリーズアニメと配信、映画がシームレスに続く傾向もしばらく続くでしょうね。

渡邉大輔(以下、渡邉):そもそも日本のアニメは古くから劇場総集編で成功してきた歴史がありますよね。たとえば、「アニメ」ブームを作った70年代の『宇宙戦艦ヤマト』や80年代の『機動戦士ガンダム』は、放送後の劇場総集編がヒットしたことで大きなコンテンツになっています。そのことが、以降のさまざまなアニメで総集編映画として制作される流れを作ったのかもしれません。

藤津:おっしゃる通り、総集編映画や特別上映が一般化しているほうが自然に感じられる部分もあります。ただ、『ヤマト』や『ガンダム』が上映されていた当時はビデオ機器が普及していなかったので、総集編映画の意義も現在とは違ったものだったはずです。今は配信サービスがあるにもかかわらず映画館に観客が集まる現象が続いているのは面白いですよね。劇場という空間が特別な価値を持っている証拠にもなりますね。

渡邉:自分の教えている女子大では、今年20周年を迎えた『プリキュア』が話題になっていました。そして『カードキャプターさくら』も25周年です。女児向けアニメが注目される年だったとも言えます。

藤津:女児向けアニメというジャンルは少子化の影響が大きいと思います。今はアニメも視聴率をかつてほどは求められていないので、特に『プリキュア』のようなマーチャンダイズが重要な作品は、周年というイベントも含め、いろいろな世代にコミットしてもらう必要がある形に変わってきたなと。その意味で昨年『キボウノチカラ オトナプリキュア’23』もありましたし、年明けには深夜アニメで『魔法つかいプリキュア!!』の新作『魔法つかいプリキュア!!~MIRAI DAYS~』続編も発表されましたし、1つの新しい方向性なのかもしれませんね。

杉本:女児向けに限らず、男児向けでも新しいIPは出にくいので、この部分については日本のアニメは少し弱くなっているかもしれない。ただグローバル市場を考えると、子供の数は非常に多いわけです。新しい戦略でその層をターゲットにしていく必要があるんですけど、今の日本のアニメがハイティーン層や青年層をターゲットの中心にしているので、そこにうまく取り組んでいくのも大切だと思います。

2024年の「リメイクアニメ」ブームについて

——様々な世代にリーチすることの必要性というお話が出ましたが、所感ではここ数年旧作アニメのリメイクが多く、2024年もこの傾向は継続しています。今年は『うる星やつら』と『らんま1/2』のリメイクが放送されてヒットしました。

杉本:作り手の「今、このリメイクで何を表現すべきか」という意思がもっと伝わってくる作品が観たいです。『らんま』や『うる星やつら』のように原作通りに作るパターンが増えている中で、作り手としてそれで終わっていいのか、という問題はあるのではないでしょうか。『狼と香辛料』と『るろうに剣心』も、たしか旧作は原作と展開が違いましたよね。ただリメイク版では、もちろん多少の違いはありますけれど、基本的に原作に寄せる方針で作られている。「原作通りに」というニーズが強いのはわかりますが、もう一歩踏み込んだかたちの映像化も観たいと思うんです。もちろん、むやみに変えればOKという話ではないです。原作の良い部分をいかに映像という異なる媒体で伸ばしていくのか、ということです。

リメイクアニメはなぜ批判されるのか メディア間“翻案”の歴史からみるリメイクの創造性

近年、アニメ作品のリメイク企画が多くなっている。現在放送中の『らんま1/2』に『るろうに剣心』、少し前には『うる星やつら』に『ド…

藤津:『うる星やつら』のリメイクでは、スタッフも苦労している様子が伝わってきました。全体としてはおしゃれにできているし、今の人が観やすいような体験になっているなと思ったんですけど、エピソードの並べ方やキャラの深みの付け方など、難しい点が多かったのではないでしょうか。逆に『らんま』のほうがギャグよりもラブコメの度合いが強く、抑えるところと弾けるところのバランスが取りやすい原作だったこともあり、安定している印象です。監督の宇田鋼之介さんは『ワンピース』や『DAYS』といった、少年向けやスポーツものをやってらっしゃる方ですけど、POPアートワークにイラストレーターの北村みなみさんを起用したりして、今の人が観ておしゃれに感じるようなセンスをたくさん入れている。それも上手く作用しているような気がします。あとはキャスティングも興味深いですね。旧作の『うる星やつら』が70年代にすでにキャリアがあるキャストが選ばれるかたちだったので2024年のリメイクではキャストを一新した。一方『らんま』はその後、90年代に活躍することになる若手がキャスティングされているのでキャストを変えませんでした。それも安定感に繋がっているんじゃないかと思います。

渡邉:リメイクアニメに関して、ここ数年ずっと続いているというのは自分も感じています。よく言われるのは、リメイク作品は親子で観られるので、ビジネス的にも大変効率がいいという話ですよね。僕もそうなんですけど、『るろ剣』の最初のアニメを観ていて、その上でリメイクを観るという放送で年配の人たちは楽しんでいると思います。

——『狼と香辛料』は自分のまわりでも観ている人が少なく、どの層が観ているのかよくわからない印象です。

藤津:『狼と香辛料』がそれに当てはまるかどうかわかりませんが、国内のファンがそこまで目立たない作品は、海外にファンがたくさんいる場合が多いです。海外の支持があって続編が制作されるというケースは近年増えています。例えば『Dr.STONE』は北米で人気で、それで最後のエピソードまで作られてますよね。もちろん国内でも『ジャンプ』の人気作品なので一定の人気はありますけど、4期、5期までやるとなってくると、それは北米での人気も含んでいる側面があります。

杉本:「異世界」ものも、似たような状況にありますよね。誰がこのアニメを観ているんだろうと思ったら、案外北米で観られている。クランチロールのアニメアワード2025では、「最優秀異世界作品賞」が新設されるみたいです。

アニメのグローバル化をめぐる状況

——いまお話にあった通り、近年アニメのグローバル化が急速に進展しつつあります。次にこの点について、2024年の動向とその所感を伺いたいと思います。

藤津:グローバル化と言えば、『俺だけレベルアップな件』がおもしろい例として挙げられるかなと思います。日本ではそこまで注目されていないと思うんですが、元々は韓国のWebtoon作品なんですよね。日本で翻訳されて紹介され、日本でアニメ化された。当然海外で人気があって、それを見越してSNSは5カ国語でそれぞれ運営することで対応している。アニメが日本だけでなく、世界で人気が出ているという現象が普通になりつつあります。

杉本:先日「アニメ産業レポート2024」が発表されましたが、関連市場約3兆4千億円のうち51.5%が海外の売上となっています。国内よりも海外の売上が逆転するのは2020年以来2度目で、それが当たり前の時代になりつつあります。日本のアニメのグローバル化が進展しているのでしょうね。夏には『異世界スーサイド・スクワッド』のアニメが放送されました。本作は日本市場向けではなく、海外市場をターゲットにした企画だと思います。今後、こういったかたちで海外からの出資を受けて海外市場向けに日本のスタジオで制作する企画は、ますます増えていくのではないでしょうか。ただそうなってくると、国内の人気や反応だけでは、アニメの動向を正しく把握するのが難しくなってきている時代だとも感じます。逆に今年の話題として、海外のアニメーション映画についても触れる必要がありそうです。最近は『ロボット・ドリームズ』が話題になっていますね。日本で紹介されたのは昨年の東京国際映画祭でのときも好評だったと思うんですが、いま話題になっているのはどのような理由なんでしょうか?

藤津:映画館での上映による部分が大きいのだと思います。東京国際映画祭では、たしか上映が2回しかなかったんですよ。だからそのときはまだ観られる人が限られていたわけですが、一般公開では都内を中心に確か20館程度でスタートし、上映館数はさらに広がっています。

杉本:海外アニメーションは市場としては小さいかもしれませんが、だんだんと国内でも定着してきた感じがしますね。他には『めくらやなぎと眠る女』もありました。

藤津:村上春樹原作の作品ですが、購入費が安かったのでうまくやりくりできたと聞いています。吹き替え費用は別途必要になりますが、興行的にはなんとかなったみたいですね。今年のトピックだと、『リンダはチキンがたべたい!』も公開されました。

渡邉:『リンダ』は、自分が教えている大学の学生たちもアニメ好きな人が多いので、かなり観ている人がいました。やはり日本のアニメとは全然違うので、表現的な魅力があるんですよね。学生たちが言っていたのは、日本のアニメと比べて、犯罪や社会問題を描く部分が新鮮だったということです。それが視覚的にも印象に残ったようですね。他には愛情表現が日本のアニメとは違った形で描かれている点も、興味深い部分でした。

藤津:お母さんがニワトリを盗んじゃうシーンなども新鮮でしたね。『リンダ』は2人で監督をされているんですが、キアラ・マルタさんのほうはもともと実写を中心に活動されています。彼女はアニメで「ヌーヴェルヴァーグ」をやりたいということを強くおっしゃっていて、実際本作はフランスのフレンチコメディの伝統を感じさせるような作品でした。

渡邉:あとは『化け猫あんずちゃん』も実写とアニメの監督が2人で関わっているという点で、『リンダ』と並列して語れそうです。新しい動きというわけではないかもしれませんが、今年のトピックの1つだと思います。

藤津:『あんずちゃん』について言うと、私は日仏合作という制作体制、個人作家である久野さんのキャリア、山下さんというアニメとは対極にあるようなスタイルの演出家を起用したという3点から、「未来のアニメだ」という話をしているんですが、これは日本のアニメが新しい方向に進んでいる感じがして、これからも続いてほしい流れだなと思います。

杉本:『あんずちゃん』はフランスのMiyu Productionsとシンエイ動画の合作であることも興味深い。フランスのアニメーション作品では、実写とアニメの距離感が、日本に比べて近いと感じることが多いです。

藤津:いまMiyu Productionsがインディペンデントから少し大きめの企画まで幅広く関わっていて存在感を強めているんですよね。おっしゃる通り『あんずちゃん』もMiyuが美術やプロダクション部分に携わっていますし、『めくらやなぎ』と『リンダ』にも関わっています。また、日本とフランスの関係をアニメに引きつけてもう少し言うと、今年はりんたろう監督が自伝漫画を出版しました。もともとはフランスの制作会社が3DCGアニメとしてりん監督の自伝映画を企画していたのが、うまくいかず、自分でバンドデシネとして描くことになったという経緯があとがきに書かれています。フランスではりん監督の『宇宙海賊キャプテンハーロック』が強い人気を誇っていますし、フランスを中心に海外のアニメーションと日本のアニメの距離が交差している年だなと感じました。それは裏を返せば、世界全体で日本のアニメへの愛が強まったという意味でもあるかなと思います。