『進撃の巨人』ミカサが始祖ユミルに選ばれた理由 “反逆”としての他者とのつながり

1:「長い悪夢」の最中で

あなたの愛は長い悪夢だったと思う

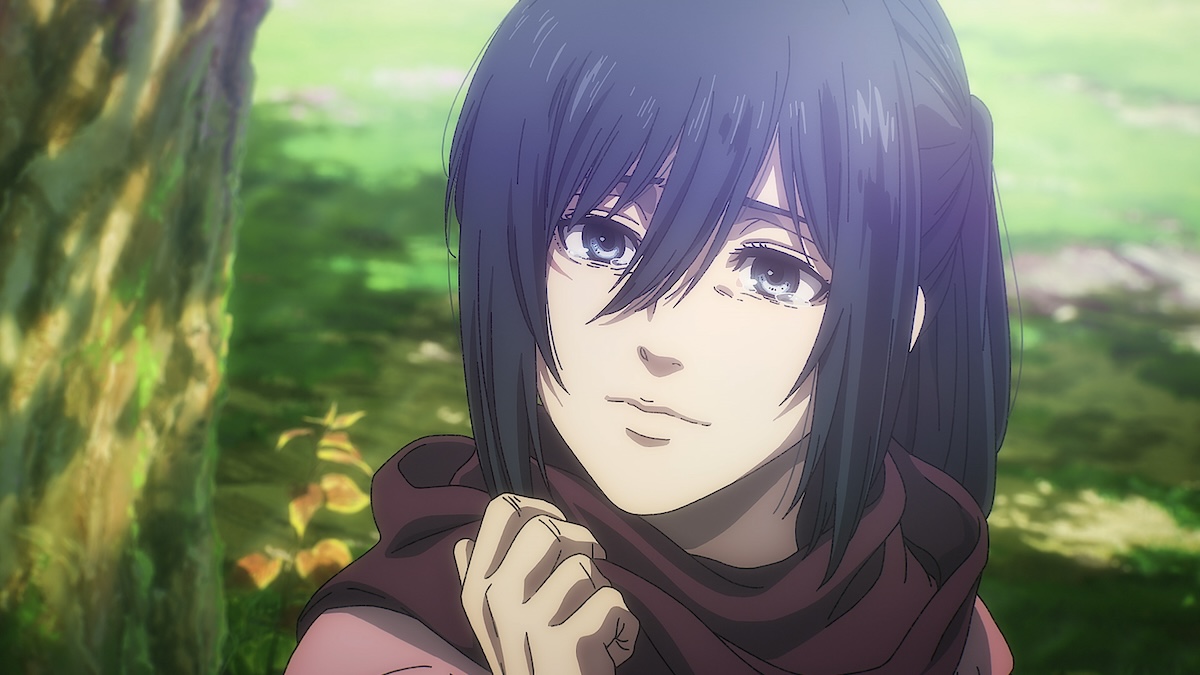

『劇場版「進撃の巨人」完結編 THE LAST ATTACK』の終盤。始祖ユミルに向かって、エレンの首を抱えたミカサはこのように告げる。鑑賞してからずっと私が考えていたのは、傷ついた者はどうして特定のひとりから与えられる愛情を求めずにはいられないのか、ということだった。

傷ついた者のひとり、獣の巨人を継承したジークは、子どもの頃はマーレ国の中で悪魔のエルディア人として迫害されながら、さらに戦士候補生として落ちこぼれ、マーレ軍からもエルディア復権をもくろむ両親からも否定され、必要としてもらえなかった。そんな彼は唯一自分を気にかけてくれた戦士のクサヴァーを慕い、獣の巨人を彼から継承し、彼の夢であるエルディア人の安楽死計画――すべてのエルディア人から生殖機能を奪う計画――を追求することになる。

さらに、ミカサは幼少期に自分の家に押し入ってきて両親を殺した強盗団に危うく殺されかけていた。そこを命がけで助けてくれ、赤いマフラーを巻いて家に迎え入れてくれたエレンのことをミカサはずっと愛していた。

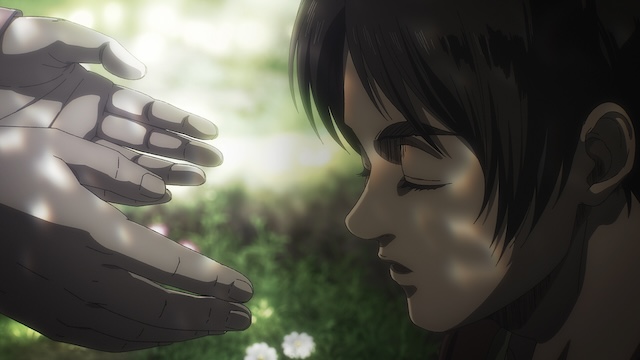

そして、すべての巨人の始まりである始祖ユミルも、フリッツ王に故郷も家族も焼かれ、舌を抜かれて奴隷として虐げられながらも、フリッツ王のことを愛していた。伏兵からの攻撃から身を挺してフリッツ王を守ったときでさえも「我が奴隷」と言われて突き放されたのに、それから二千年もの間、「神に等しい力を手にしたあとも従順であり続けた」くらいに。

これら3人の描写から読み取れる彼らの心の動き、つまり自分の生が脅かされる感覚、そこに突如として差し込む一筋の光、そしてそこへ向かう信奉と恋慕……それらは私にとってはヒリヒリと痛くて切実だった。私は、この生き方のすべては私の「自由意思」に基づくと思っていた。

でも、どうやら違ったみたいだった。

2:世界は私たちを「意思を持たぬ奴隷」と呼ぶ

世界からすると、私たちは意思を持たぬ奴隷だった。何かに虐げられ、「お前はこの世にいてはならない」というメッセージを受け取った可哀想な立場の人間が、偶然そばに居合わせた誰かを愛さずにはいられない心理的な仕組みを説明するような概念は世界に多くあった。

たとえば、フロイトの「転移」という概念。フロイトは『精神分析』の下巻において「苦しい葛藤からの逃げ道をひたすら求めなければならない患者が、自分の面倒をみてくれる医師という人物に対してある特殊な関心を寄せはじめることに気づく」と述べている(※1)。それは治療の過程において、「患者が強い情愛の気持ちを医師に転移した」ものであり、その情愛は「医師の行動や治療中に生じた医師との関係からはとうてい説明できないほどの強い」感情である。そして、その原因は、患者の「心の中にかつて起ったことの反復であるにすぎない」のだ。

この「転移」についてわかりやすくまとめるならば、次のようになる。本来はとある人に愛してほしくてたまらなかったのに拒絶されて傷を負ってしまった患者は、本当だったらその人に向けるはずだった感情を、たまたま自分に優しくしてくれた医師に向け、医師のことを愛してしまうのだ、と。

あるいは、ストックホルム症候群は、1973年にストックホルムで起きた人質事件で起きたことから名付けられた現象であり、具体的には人質がなぜか犯人に対して愛着を抱く現象のことを指す(※2)。事件において犯人と人質はある種の運命共同体となるが、外部が犯人に対して強硬な態度を取ると、人質は当然命の危険にさらされるわけなので社会への信頼感を失うことになる。その結果、人質の命を脅かすのは外部であり、犯人は人質を守っているかのような錯覚を人質が覚えるのだという。

このように、お前はそういうことになっている仕組みにはまってしまった大マヌケで可哀想な人間なのだと突きつけられた私は深いショックを受けた。

これは、アニメ『進撃の巨人』第73話「最悪」において、マーレ人捕虜の経営するレストランで起きたいさかいにおいてミカサが抱いた感情に近いように思う。アッカーマン一族は王を守る目的のために生み出された一族である。その血を引くミカサは、幼少期に危険な目に遭ったときに偶然そばにいたエレンを護衛すべき宿主だと錯覚し、慕っているにすぎないとエレンに冷たく言い放たれる。そのときのミカサが絞り出した「違う 偶然じゃない」という言葉は、「転移」などの理論を初めて読んだときに私がつぶやいた言葉でもある。

だが、その一方で、それらの理論に少しだけ納得してもいた――同じく第73話で、酷い言葉を投げつけたエレンに殴りかかろうとしたアルミンを瞬時に力で抑え込まずにいられない自分自身を自覚したミカサのように。そして、人は地獄を切り裂いてくれるような存在に出会ってしまうと、まるで「長い悪夢」の最中にいるかのごとく、愛によって思うように身動きが取れなくなっているのではないか、とも思うようになった。

3:愛が「長い悪夢」に堕ちる理由

なぜ愛が「長い悪夢」になってしまうのか、それは「私だけの神様」は絶対に正しくなければいけないからだ。

ここでの神様とは、神道の八百万の神々やキリスト教の神から想像されるような人智を超越した存在ではない。この神様は、人間の内面に存在する特定のアイデンティティをその眼差しによって承認する役割を担う。

人間のアイデンティティの維持には他者が必要である。大塚英志は『「おたく」の精神史』において、「誰かに私が私たり得たことを認知してもらわないことには、せっかく達成したはずの自己はすぐに溶解してしまう」と述べているように、自己同一性の維持には、自分とは異なった存在である他者の視線が常に必要とされる(※3)。さらに、大澤真幸は『不可能性の時代』において、他者からの視線で肯定されるこの特定のアイデンティティについて、人間のアイデンティティすべてを構成するものの中で個体の諸性質(性別や現住所などの言語化できる属性)に還元することができない余剰Xと定義している(※4)。

わかりやすく言うなら、「自分は他の誰でもない自分自身である」という確信を生み出すアイデンティティを安定的に持つには他者からの視線、承認が必要だということだ。

さて、「お前はこの世にいてはならない」というメッセージを突きつけられた人間が、自分を肯定してくれる存在に遭遇したらどうなるだろうか。彼らの存在は、まるで地獄に初めて差し込む日の光である。常にその人からまなざされていたい。だって、その人のまなざしがいなければ再び地獄に堕ちてしまうのだから。私たちは彼らに追いすがることしかできず、この間で生じる力関係は非常に一方的なものとなる。そのような存在は、神様と呼んでも差し支えがない。

だが、その彼らも私たちにとっては神様だが、所詮は人間である。せっかくこの他者の視線が存在しても、彼らが間違っていたら、さらには世界から否定されるべきだったら、彼らの存在によって初めて肯定された自分がこの世に生きていていい理由がなくなってしまうのではないか?

つまり、私だけの神様はいつでも絶対に正しくなければならない。だから、いつでも必ず、この私が肯定してあげないと駄目なのだ。

だから、ジークはクサヴァーの夢だった安楽死計画を絶対的に正しいと思い込み、これに賛同しないエレンは父親に洗脳されていたとすら思い込んでいたし、ミカサはどんな状況になろうとエレンの味方だった。始祖ユミルは世界を変えることのできる巨人の力を掌握しつつも、二千年もの間、フリッツ王や王家の血筋の命令に従っていた。

神様に出会ったときから、この存在を慕うのは自分の意思だと思いながらも、自分自身が世界に己が存在することを許すために絶対服従で肯定せずにはいられない。己自身は「転移」などの理論で説明されるような「意思なき奴隷」ではなく、私たちは自分の意思で彼らを愛し慕っていると強く思いながらも、本当は自分の存在を肯定するためという痛切な理由によって彼らを愛さずにいられない。その様はまるで、夢の中で思うように手足が動かずに焦りが募っていく状態に似ている。これを「長い悪夢」と言わずに何と言えばいいのだろうか。