忽那汐里、菊地凛子も出演 SFドラマ『インベージョン』の特殊性と現実社会に通じるテーマ

Apple TV+で2021年から配信されているSFドラマシリーズ『インベージョン』の第2シーズンの配信が始まった。

この『インベージョン』の凄いところは、まず『ゲーム・オブ・スローンズ』1シーズン分の2倍ほどと見られる、約2億ドルともいわれる製作費を投じた超大作だということ。そのシーズン1の翌年に続いて配信されたドラマシリーズ『Pachinko パチンコ』にも1億ドルをかけるなど、さすがAppleの資金力の潤沢さには圧倒されるところがある。

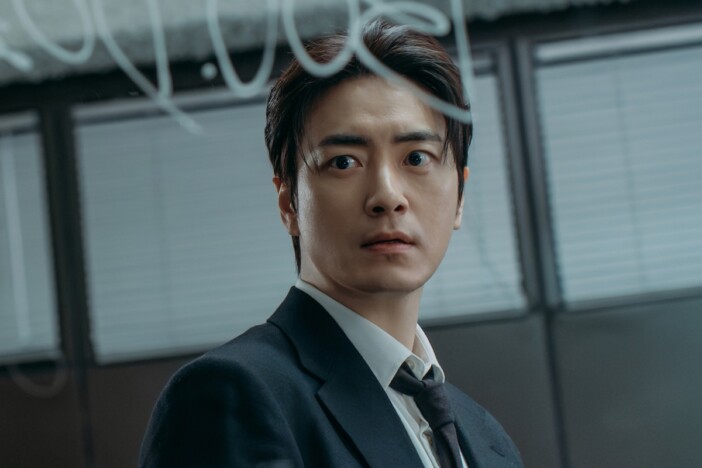

巨費を投じているのみならず、映像、脚本ともに高いクオリティを実現しているシリーズでもある。地球外の脅威による“インベージョン(侵略)”を題材に、アメリカ、日本、アフガニスタン、イギリスなどを舞台に、各国でロケを敢行している国際的な製作体制。そしてゴルシフテ・ファラハニ、シャミール・アンダーソンらキャストに加え、日本からは忽那汐里、菊地凛子らが出演するといった趣向な特徴で、ワールドワイドながら、多くの日本の視聴者にとって入っていきやすい作品にもなっている。

ここでは、そんな『インベージョン』のシーズン1を振り返り、さらにエピソードが配信され始めたシーズン2にも言及しながら、本シリーズ独自の特殊性や、われわれの社会にも共通するテーマを掘り進めていきたい。

地球外からやってきた“インベーダー(侵略者)”が世界各国を襲うというのは、SF小説の代表的存在であるH・G・ウェルズの『The War of the Worlds(原題)』で知られる、象徴的な物語だ。あのオーソン・ウェルズがラジオで朗読し、スティーヴン・スピルバーグ監督が『宇宙戦争』(2005年)として映画化したことでも有名である。

そんなアイデアは、ヒット作『インデペンデンス・デイ』(1996年)や、最近のMCUドラマシリーズ『シークレット・インベージョン』など、数々の娯楽作にも流用されてきているように、いわゆる“侵略もの”は一大ジャンルを築いているといえる。

そのなかで本作『インベージョン』の試みは、その直接的なタイトルが示す通り“侵略もの”をいま本格的に描き直すという、かなり野心的なものとなっている。物語はオリジナルだが、このジャンルが選ばれた理由の一つは、“侵略もの”がテーマを共通させながら全く異なる場所を舞台にすることができる題材であるからだろう。

近年、世界各国に配信される映画やドラマは、国際色豊かな内容になるケースが増えてきた。いろいろな国の要素を作中に散りばめることは、それぞれの文化的背景を持った多数の視聴者に作品を届けるという意味で、ビジネスの面からも都合がいいのである。

アメリカでは、幼い子どもたちとともに生き延びるために最善を尽くそうとする母親(ゴルシフテ・ファラハニ)の物語。日本では、宇宙開発事業の職員(忽那汐里)が、宇宙に旅立ってトラブルに巻き込まれる恋人(菊地凛子)を救おうと尽力する物語。アフガニスタンでは、作戦中に未曾有の脅威に対峙することとなるアメリカ軍兵士(シャミール・アンダーソン)の物語。イギリスでは、凄惨な事故が起きるバスに乗っていた少年(ビリー・バラット)たちのサバイバルの物語。本シリーズでは、各話のなかで、それぞれの物語が、めまぐるしく移り変わっていく。

菊地凛子が出演していることもあって、このスピーディーな場面転換はアレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ監督の『バベル』(2006年)を想起させるところがある。そして『バベル』もそうであるように、それぞれの物語には当初繋がりがなく、エピソードは別個に描かれる。本シリーズでは、一部の物語が交差することにはなるが、基本的には別々にドラマを追っていくところが興味深い点なのだ。

こういった形式は、時代と場所の異なるエピソードを描きながら、テーマを接続させることによって一つの作品に成立させた、D・W・グリフィス監督の『イントレランス』(1916年)に近いものがある。この作品では、タイトル通り「不寛容」によって、人間たちがいつの時代も、どんな立場でも苦しめられ得るという状況を描いていた。