横浜流星×寛一郎らが放つ“男気”の連鎖 『べらぼう』はエンタメが必要な理由を教えてくれる

江戸時代にそのような言葉があったかはわからないが、蔦重(横浜流星)はまさに「燃え尽き症候群」。それだけ瀬川(小芝風花)が大門を出ていくその日に向けて、がむしゃらに走り抜けたということだろう。「吉原の女郎たちのために」と奔走してきた蔦重。その言葉の奥には、やはり瀬川の存在が大きかったに違いない。

しかし、瀬川の最初で最後の絵姿を載せた懇親の本『青楼美人合姿鏡』は、残念ながら売れ行きが思わしくない。作り手が自信作だと思えるものを出しても、大衆の評価がついてこない……なんてことは令和の世にもあること。現代ならあの手この手と様々な宣伝手段があるけれど、江戸時代だとそうはいかないのが悔しいところ。はてさてどうしたものか……。全力を尽くしたにも関わらず思ったような結果が出ない歯がゆさ、そしてソウルメイトとも言える瀬川が去ってしまったことで、蔦重は「次に何をしたらいいのかわからない」と気合の入らない日々を過ごしていた。

そのころ、江戸城では日光東照宮に参拝する日光社参が出立。その長い行列は、江戸城を出るだけでもおよそ12時間も要したそう。それだけ多くの予算を注ぎ込んで行なわれる大イベントに、気風の良さを好む江戸っ子たちは大喜び。その野次馬の中には、吉原の忘八のひとり、大文字屋の主人・市兵衛(伊藤淳史)の姿もあった。そして日光社参を眺める人々が賑わう様子に、吉原でも「俄(にわか)」のお祭りイベントをやろうと提案するのだった。

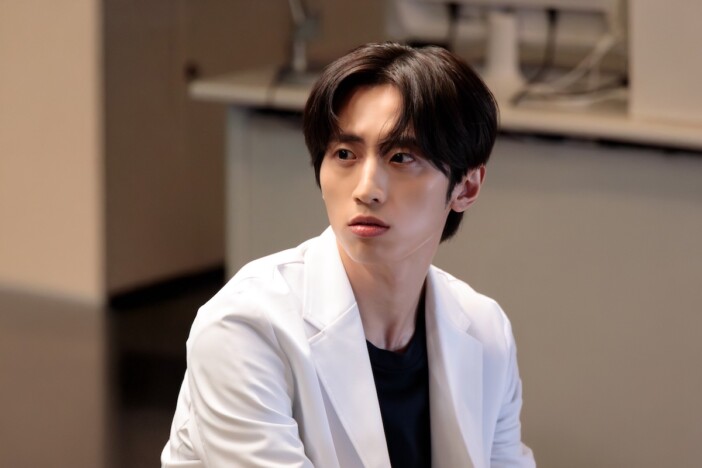

「俄」とは、吉原の遊郭で開催された即興の寸劇イベント。もともとお座敷で「にわか」に歌舞伎の真似事をするところから始まった遊びで、夏に1カ月間、街頭の舞台で即興芝居が演じられていたという。その「俄」に、今をときめく富本節の馬面太夫(寛一郎)を呼ぼうと盛り上がる忘八たち。もちろん、そうした思いつきを「なんとかしろ」と指名されるのが蔦重の役回りだ。浄瑠璃に関して詳しくない蔦重は、まずは芝居小屋で鑑賞することに。江戸中を魅了しているその美声に、蔦重の瞳にもみるみる光が灯る。この燃え尽きた状態から、自分がやるべきことを見つけたときの活気を取り戻す表情の変化を演じさせたら、それこそ横浜流星は天下一品だ。

この馬面太夫との出会いは、一度離れたと思っていた瀬川と蔦重の縁を再び引き寄せる。馬面太夫は、富本豊前掾を父に持ち、間もなく二代目富本豊前太夫を襲名するという噂があった。それを機に鱗形屋(片岡愛之助)が富本節の直伝(本元の太夫が許可した浄瑠璃の正本)を出版しようとしている話も。それを耳にした蔦重は、馬面太夫を吉原の「俄」に呼ぶだけでなく、直伝を出版するチャンスも手に入れられないかと考える。そのためには、まずほかの流派に邪魔されているという襲名の件をまとめようと考える。すると、その浄瑠璃の元締めが瀬川を見受けした鳥山検校(市原隼人)だというではないか。

カッコよく別れた相手のもとへ、早々に頼み事を持って会いに行くというのは、なんとも気が進まない話。瀬川は名を「瀬以」と改め、すっかり鳥山の妻として吉原にいたころとはまた違った雰囲気をまとっていた。だが、そこは蔦重と瀬川の仲。口を開けば、すぐにかつての調子で盛り上がる。そんな2人の雰囲気に、瀬以が自分にはない感情を蔦重に抱いていることに鳥山は気づいてしまう。目が見えないからこそ、人の機微にひときわ敏感だという鳥山の良さが、こんな形で光ってしまうのが切ない。

事態を動かしたのは、それぞれの「男気」だった。まずは、蔦重の男気。かつて吉原で恥をかかされた過去を持つ馬面太夫を誘い出し、吉原を代表して過去の件を謝罪する。さらに、芝居を見に行けない遊女たちのために、富本節を聞かせてはくれないかと掛け合ったのだ。もちろん蔦重の中に「俄」の成功や、直伝の出版といった目論見がなかったわけではない。しかし、そこに馬面太夫へのリスペクト、その芸に受けた感銘、そして遊女たちへの心からの同情が見えたからこそ、馬面太夫の心を動かしたのだろう。