『Ave Mujica』“史上最狂のバンドアニメ”はどこへ向かうのか 衝撃の展開を一気に振り返る

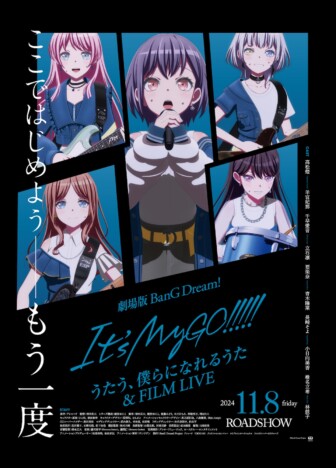

「史上最狂のバンドアニメ」と銘打たれて誕生したTVアニメ『BanG Dream! Ave Mujica』。自ら「史上最狂」を名乗るのはいささか大胆というか、「強気」である。

しかし本編を観た視聴者にとってこのキャッチコピーはむしろ極めて妥当というか、「謙遜」であると感じられることさえあるだろう。

いかなる「舞台装置」がAve Mujicaを最狂の物語に誘ったのか。クライマックスを目前に「Ave Mujicaの世界」を振り返ろう。

怒涛のスピードで駆け抜ける衝撃展開

本編を視聴してまず感じることは、何よりもその「スピード」である。

物語冒頭時点で主人公バンド・Ave Mujicaはメジャーデビューを果たしており、武道館ライブがブッキングされており、そして第4話で解散。どういうことだろうか。

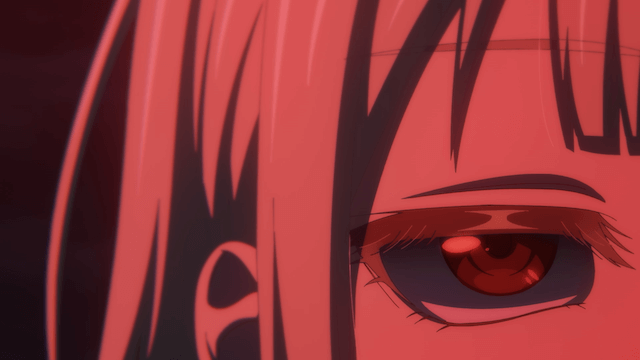

そもそもAve Mujicaは結成時点からメンバー間に軋轢を抱えていた。とくに言い争っていたのはバンド創立者の豊川祥子と、動画配信者としても活動する祐天寺にゃむだ。

にゃむは、メンバーの知名度(配信者としての自身のネームバリューや、芸能人一家出身のギタリスト、国民的アイドルが在籍していること)を活かして、Ave Mujicaの「仮面バンド」の設定を放棄しようとする。対して祥子は、監督の柿本広大が「祥子の根の部分には音楽を真剣にやりたい気持ちもある。そこにある種の矛盾を内包しています」(※1)と語るように、あくまでもバンドの世界観を守るために「仮面バンド」であることを徹底しようとする。

祥子とにゃむのこの対立は、いわば「作家主義」と「商業主義」の対立のようだ。そして両者の対立は「バンドもの」のフィクションとしては、実はオーソドックスな設定であるように思われる。主人公の「作家主義」に、アンチテーゼとして「商業主義」を対置すれば、両者の矛盾が生む葛藤と「商業主義」への反抗のイメージを、ロックミュージックと重ね合わせやすいからだ。このテーマが現代でも十分に通用することは、ちょうど2024年の『ガールズバンドクライ』という傑作が証明している。

ところが『Ave Mujica』においてこの問題は第1話にして早々に決着がつく。にゃむがステージパフォーマンス中にメンバーの仮面を外し、素顔を晒してしまうのだ。結果、著名人だらけでメンバーが構成されるAve Mujicaは、スキャンダラスな話題作りに成功。以降は祥子の意に反して、Ave Mujicaのタレント的活動が徐々に増えていく(=事実上の商業主義の勝利)のだった。

代わりに#2以降前面化するのは、「芸能活動にさらされることの心労」の問題である。ギタリストの睦が、自身の出自が「芸能人一家」であることから特に耳目を集め、そのことに大きなストレスを抱いてしまうのだった。

このように、作中で示されたある問い(作家主義と商業主義の対立)が、いつのまにか別の問題(芸能活動の心労)を引き起こす。こうした「問題の連鎖反応」が、本作のスピード感を演出しているのだろう。

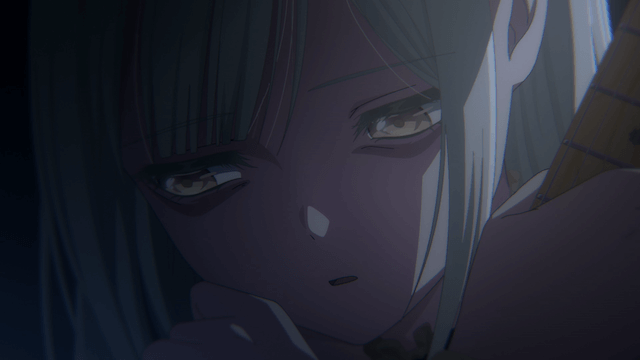

かと思えば今度は睦の「多重人格」の問題が前面化する。心労が極まった睦はなんと、別人格のモーティスに人格を飲み込まれてしまうのだ。ホラー映像として演出されるこの一連の展開は、もはや本作のジャンル分けを無効化する。

「作家主義と商業主義の対立」、「芸能活動の心労」はそれぞれ音楽を題材としたフィクションとして、一作をかけて描くのにふさわしいテーマのはずだ(後者の例として『トラペジウム』)。ところが本作はまったく別ジャンルの手法で、そのどちらをも無効化してしまう。

挙げ句の果てに、モーティスはギターを弾けないという身も蓋もない理由でバンドは解散。3つくらいの主題を3つくらいのジャンルで矢継ぎ早に描いたかと思えば、すべてが崩壊したまま第4話まで駆け抜けてしまう。恐るべき「速さ」である。

3DCGにおけるカメラアングルの自由度を逆手に取った視覚演出

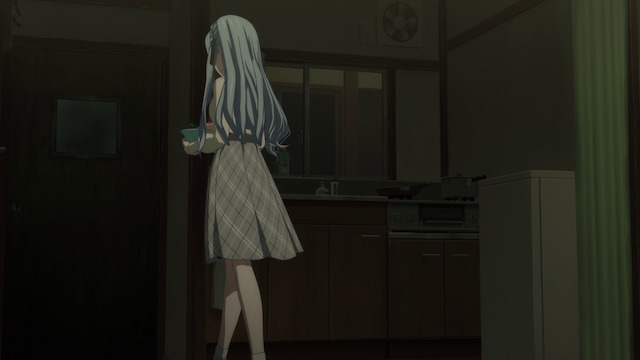

作家主義にも商業主義にも完膚なきまでに挫折した祥子だが、彼女の絶望はまだ終わらない。第5話では、元メンバーたちの芸能活動の様子が街じゅうに流れる一方、祥子の(ほぼ)一間暮らしがBGMを排した定点カメラで映し出される。

これは前作の『BanG Dream! It's MyGO!!!!!』#7と同じ演出技法だ。ドキュメンタリー風の定点カメラアングルによって、登場人物たち(≒被写体)の「自然なやり取り」が演出される。柿本は当時この演出についてこう語っていた。

密着取材みたいにカメラがついて来たらMyGO!!!!!の自然なやり取りは撮れないなと思って。そこかしこにカメラが置いてあっていいんです(※2)

ちなみに、アニメスタジオ・サンジゲン代表の松浦裕暁によるとこの演出を3Dアニメでおこなうのは「すごく大変」らしいが、「たまにああいうのが入るとリアリティが一気に出」るという(※3)。

サンジゲン 松浦裕暁が語る、CGアニメの現在地 『MyGO!!!!!』の“ハイブリッド”な魅力

アニメスタジオに潜入し、スタッフへのインタビューを通してそのスタジオが持つ“独自性”に迫る連載「アニメスタジオのここが知りたい!…

『It's MyGO!!!!!』ではこの手法が「楽屋での自然なやり取り」を描くために使われていた。それが『Ave Mujica』では、祥子の苦学生ぶりを映すために使われるのだ。

つまりこの貧しい暮らしが祥子にとって身も蓋もない「自然な日常」であることが、意地悪く描かれている。会社に168億円という負債を負わせた父親との貧乏暮らしが、祥子にとっての「ルーティーン」だということを、視覚的に主張している。

とはいえ第6話以降では、ようやくの救済措置が祥子に(いちおう)訪れる。祥子はかつて自身が結成したバンド・CRYCHICのメンバーとの再会とセッションを通じて、音楽への喜びと睦の人格を取り戻すのだった。

ただしこれもミスリードである。

前作からの視聴者なら周知の通り、CRYCHICの楽曲(=「春日影」)の演奏後には必ず何らかの決別が訪れる。柿本が同曲の演奏シーンについては「すごく乗ってきて演奏もできているけど、状況は最悪の方向に向かっていくという。その裏腹さを脚本の構造に入れた」(※2)と語るように、「春日影」の成功体験が招く悲劇はもはや様式美である。

今回の「春日影」演奏後には、“睦”の人格が実は複数ある「役」のうちの一つに過ぎないことが明かされ、さらに“睦”もやがて(一時的に?)消え去ってしまう。祥子は幼なじみ(睦)を失ったことで音楽活動の目的を失い、逆にAve Mujica再結成を求めはじめた他メンバーとの間で板挟みになり、物語はより混迷を極めていく。

「春日影」“アイロニック・サクセス”の画期性

「春日影」が物語の大きな転換点になることは、『It's MyGO!!!!!』も『Ave Mujica』も同様だ。

「なんで春日影やったの!?」が国内外でネットミーム化したことが記憶に新しいように、「ライブの成功体験それ自体が新たな決別を招く」という意表を突く展開で、同曲は話題になった。

成功体験それ自体が次なる悲劇の原因と化す、いわば“アイロニック・サクセス”の作劇は他作品でもしばしば見られる手法ではあるが、国内の「バンドアニメ」の系譜としては斬新な展開だった。『けいおん!』が「バンドもの」と“日常系”とを融合させて後続に影響を与えたように、「メンバー間の結束」は基本的に自明のものとされるか、そうでなくとも何らかの問題の解決手段として登場するのが定石だからだろう。

それこそ『BanG Dream!』で言えば、Poppin'Partyは“日常”の範囲の出来事を「メンバー間の結束」で解決することで物語を駆動させてきた。だから「バンドアニメ」が「メンバー間の結束」を証明すべき場面で、それに成功しつつもなぜかメンバーが決別するという「春日影」の“アイロニック・サクセス”は、ほとんど「禁じ手」と言ってもいいほど画期的な展開だった。『It's MyGO!!!!!』と『Ave Mujica』は、明らかに従来のジャンルの約束事に反旗を翻している。

しかも『Ave Mujica』における「春日影」の決別の渦は、視聴者をも巻き込む。第7話の「春日影」演奏シーンでは、ボーカルのリズムのズレやモノローグの多用といった(一見演奏の邪魔になる)演出があえてなされた。これは久しぶりに再開したメンバー間のぎこちなさや、演奏の対象があくまでも自分たち自身である(ので「観客」≒視聴者にとっては聴き取りにくい)ことを示すために意図的に採用された演出だろうが、単純に音響が悪い、あるいは展開が早急だと判断されてしまうことがあった。

この演出については視聴者の間でも意見が割れ、論争を巻き起こした(こういう意見の相違が生まれるのもある意味「春日影」らしい)。

ただしこうした論争が巻き起こること自体、本作のライブシーンが特別なものであってほしいと多くの人に考えられていたことの証拠でもある。「春日影」というあまりにも画期的な演出装置がこの状況を招いたのだろうか。

いずれにしろ作中の彼女たちはすでに、この「わかれ道の、その先へ」と向かっている。#8以降描かれるのは、Ave Mujica再生の物語である。

未知の領域へと歩み出すバンドアニメ『Ave Mujica』

「春日影」の演奏に皮肉にも「成功」してしまったことで、祥子にはいよいよ後がない。作家主義にも商業主義にも敗北した祥子にとって最後の砦が、CRYCHICのメンバー間の結束≒“日常系”的バンドのつながりのはずだった。

ところがメンバー間の結束にすら挫折する祥子は、いわば

①作家主義

②商業主義

③日常主義

の3つのイデオロギーにおいて挫折しているといえる。

この3択を駆使しても何も解決しないバンドアニメというのは、さすがに前例が思いつかない。

たとえばRoseliaは作家主義(①)に軸足を置きながらメジャーデビューやメンバー間の関係(②と③)の問題に、RAISE A SUILENはビジネスとしてのバンド運営(②)に軸足を置きながらバンド固有の音楽性やメンバーの関係(①と③)の問題にそれぞれ向き合ってきたと整理できるだろうし(具体的にはスタジオミュージシャン出身のレイヤの葛藤や、チュチュとパレオの関係)、Poppin'Partyが③の伝統の流れにあることは先にも述べた通りだ。バンドアニメは、あるいは少なくとも『It's MyGO!!!!!』が登場するまでの『BanG Dream!』シリーズは(ということはかなりの数のパターンだが)、①②③いずれかのイデオロギーの組み合わせが物語を駆動させてきたという見方で、おおまかな話の流れを理解することができた。

したがってこの3択すべてに挫折する祥子を描く本作は、バンドアニメとしてまったく未知の領域へと足を踏み入れようとしている。

目的地があいまいなまま、なし崩し的に始まったAve Mujicaの復活ライブが、そのことを如実に物語っているだろう。

#10で祥子は、にゃむにバンド創立者としての責任を糾弾され、半ば義務感に駆られるかたちでAve Mujicaを再始動させる。#5から#9まで、祥子の挫折を丁寧に描いてきたかと思えば、いつのまにか再結成である。

この展開の「速さ」ゆえに、同エピソードで描かれるライブシーンからカタルシスを見出すのは難しい。ただしそれは、バンドアニメにカタルシスを生むための3つの装置(作家主義と商業主義と日常主義)を本作がすでに通り過ぎてその先へと向かいはじめているからであり、定石に背を向けているという意味では「ロック」らしいライブシーンである。

むしろ脚本的な動機づけが希薄だからこそ、そこにカタルシスが生じたとすれば純粋に、かつ即物的に楽曲の力のみで成立させた部分が大きいのかもしれない。

ちなみに、祥子がここに至るまで「Ave MujicaのLINEグループを脱退してはいなかった」ことは、彼女の行動原理を捉えるうえでさりげなく重要だと思われる。10代の若者にとって「チャットグループから脱退はせず」「既読無視は続ける」ことの態度表明がいかに大きなものであるかは言うまでもない。バンド内では「忘却」を司る設定の祥子(オブリビオニス)が、逆説的に過去に囚われがちなパーソナリティであることの一つの表れかもしれない。#10の脚本展開が性急だとしても、このようなさりげない視覚演出がわずかにでも物語に連続性をもたらすだろう。